20240514_アカデミー(8つのテーマ課題).png)

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

「8つのテーマの課題解決で実現する社会」何に取り組んで行けば良いのかを参加企業と議論!

=2024年度第1回目のアカデミーを5月14日に開催しました=

当日は、本郷キャンパス工学8号館722教室が満席となりハイブリッド参加も含め60名ほどが集い、今年スタートのアカデミーが開催されました。

最初に機構長の飯島先生より「学実から実学への転換と企業への期待」を、事務局から「8つのテーマから今までの学び」について紹介がありました。

その後、ジェロントロジー産学連携プロジェクト参加企業の方々や学生と、「あるべき社会・あって欲しい社会について、何を求めているのか?やりたい事とは!」などのテーマで対話が進み参加者それぞれの意見が出されました。

後半の「その実現にすべき事はなにか!」についての議論では、ネガティブからハピネスイメージへの転換や介護と予防の領域や視点について、さらには連携事業の重要性など、前半を受けての熱い議論が交わされました。

今回は総合的なセッションとなりましたが、今後8つのテーマを関連づけて掛け合わせによる複合テーマと事業視察などにより実学に向けた、今年度アカデミーのスタートとなりました。

当日は、本郷キャンパス工学8号館722教室が満席となりハイブリッド参加も含め60名ほどが集い、今年スタートのアカデミーが開催されました。

最初に機構長の飯島先生より「学実から実学への転換と企業への期待」を、事務局から「8つのテーマから今までの学び」について紹介がありました。

その後、ジェロントロジー産学連携プロジェクト参加企業の方々や学生と、「あるべき社会・あって欲しい社会について、何を求めているのか?やりたい事とは!」などのテーマで対話が進み参加者それぞれの意見が出されました。

後半の「その実現にすべき事はなにか!」についての議論では、ネガティブからハピネスイメージへの転換や介護と予防の領域や視点について、さらには連携事業の重要性など、前半を受けての熱い議論が交わされました。

今回は総合的なセッションとなりましたが、今後8つのテーマを関連づけて掛け合わせによる複合テーマと事業視察などにより実学に向けた、今年度アカデミーのスタートとなりました。

2024.5.21

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生活支援

2024年度 第1回 豊かな健康を個と地域のウェルビーイングから考える サロン活動報告

=産学連携 飯島先生を囲むサロンは今年度<豊かな健康を個と地域のウェルビーイングから考える>

サロンとして2024年の第1回を4月10日に開催したしました=

昨年まで<アクティブヘルス&ケア>サロンの名称で開催していましたが、より広い視点で生活や地域の健康を議論するサロンの対話機会をと、東大本郷キャンパスのリアル会場とオンラインのハイブリッドで30名ほどが集いました。

今回はパナソニック(アクティブエイジングデザインプロジェクト)様より

「自立支援に幅広く貢献できるかかわり(製品・サービス)の実現に向けて!」というテーマで、

歩行トレーニングロボットで考えてきたこと、そして「新たな製品・サービス」の課題感 と『個と地域のウェルビーイング』で何ができるのか?について紹介をいただきました。

参加者より、測定をワクワク感に。やらされているから楽しみに感じる要素の重要性など、現場の意見や質問なども交わされ、多様なアイデアやコメントなど幅広いサービス要素が寄せられる時間ともなりましした。

今回は、新年度はじまりの回ですので、サロン後に茶話かい!がリアル会場では開催され、さらにやわらかなアイデアも飛び出した和やかな空気の会場となっていました。

サロンとして2024年の第1回を4月10日に開催したしました=

昨年まで<アクティブヘルス&ケア>サロンの名称で開催していましたが、より広い視点で生活や地域の健康を議論するサロンの対話機会をと、東大本郷キャンパスのリアル会場とオンラインのハイブリッドで30名ほどが集いました。

今回はパナソニック(アクティブエイジングデザインプロジェクト)様より

「自立支援に幅広く貢献できるかかわり(製品・サービス)の実現に向けて!」というテーマで、

歩行トレーニングロボットで考えてきたこと、そして「新たな製品・サービス」の課題感 と『個と地域のウェルビーイング』で何ができるのか?について紹介をいただきました。

参加者より、測定をワクワク感に。やらされているから楽しみに感じる要素の重要性など、現場の意見や質問なども交わされ、多様なアイデアやコメントなど幅広いサービス要素が寄せられる時間ともなりましした。

今回は、新年度はじまりの回ですので、サロン後に茶話かい!がリアル会場では開催され、さらにやわらかなアイデアも飛び出した和やかな空気の会場となっていました。

2024.4.16

20230326全体ミーティングのフォト.png)

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

2023年度<ジェロントロジー産学連携プロジェクト>全体ミーティングを開催

=生きがいを実感できる社会を目指して、社会を創るために産業界は何をすべきか=

IOG産学連携活動の狙いは、人生100年時代、誰もが生きがいを実感できる社会を目指し、日本の高齢社会の課題解決を産業界と連携していかに解決するかにあります。

2023年の1年を振り返り次の2年間、そして2025・30年に向けて社会実装に向けてどう取り組むのか、産業界の役割りやめざすところなどをテーマの軸として3月26日、本郷キャンパス2号館のリアル会場とハイブリッドで活発なミーティングを開催しました。

今回は、活き活きシニアの姿を学び・東大IOGの産学連携の活動を共有・「我々は超高齢人口減少社会を明るくできるのか」の総合討論の3部構成。

いつまでも活き活きと活躍している方々の姿を学び、社会を創るために産業界の大きな役割を考える機会ともなりました。

この対話は、場を変えて工学11号館ラウンジでの交流会に引き継がれ、30名ほどの方々によるリアル交流対話により、さらに連携力が高まったミーティングとなりました。

IOG産学連携活動の狙いは、人生100年時代、誰もが生きがいを実感できる社会を目指し、日本の高齢社会の課題解決を産業界と連携していかに解決するかにあります。

2023年の1年を振り返り次の2年間、そして2025・30年に向けて社会実装に向けてどう取り組むのか、産業界の役割りやめざすところなどをテーマの軸として3月26日、本郷キャンパス2号館のリアル会場とハイブリッドで活発なミーティングを開催しました。

今回は、活き活きシニアの姿を学び・東大IOGの産学連携の活動を共有・「我々は超高齢人口減少社会を明るくできるのか」の総合討論の3部構成。

いつまでも活き活きと活躍している方々の姿を学び、社会を創るために産業界の大きな役割を考える機会ともなりました。

この対話は、場を変えて工学11号館ラウンジでの交流会に引き継がれ、30名ほどの方々によるリアル交流対話により、さらに連携力が高まったミーティングとなりました。

2024.4.4

移動分科会3月の活動報告フォト.png)

テクノロジー

まちづくり

生活支援

ONE DAY PLAYPARK mini 鎌倉海浜公園 イベント体験視察

=COI-NEXT「リスペクトでつながる「共生アップサイクル社会」共創拠点」プロジェクトによるアップサイクル「仮設遊具」と移動公園の実証実験を視察=

移動分科会サロンでは、今年度末も近い3月16日に鎌倉海浜公園(由比ガ浜地区公園)で行われた、<ONE DAY PLAYPARK mini>の実証実験を、現地参加メンバーとZOOMオンラインでのハイブリッド視察活動を行いました。

このイベントは、地域で集められた資源を用いたリサイクル材料や、植物由来材料を用いてのアップサイクル社会の実現を目指している慶應義塾大学が作成した「モバイル遊具(仮設遊具)」を用い、公園や街の公共空間の多様な使い方の体験機会となっています。

この遊具をヤマハ発動機が準備したカーゴバイクやGSM (グリーンスローモビリティ)を利用して公園へ運搬移動する役割を担う、未来の移動公園「モバイルパーク」としてのしくみの実証実験でもありました。

今回は、このイベントを体験いただいた市民からの意見をうかがうリビングラボ活動でもあり、鎌倉市も参加し産学官民連携活動ともなっていました。

当日は、子供達が遊具のいろいろな遊び方の工夫をしたり、遊具の元原料(アップサイクル前の製品や材料)が記された「サーキュラーコード(QRコード)」を読み取ったり、移動公園の考え方に耳を傾ける方々など共生を体感しつつ、移動ツールの幅広い活躍を体験し未来を想う分科会活動となりました。

移動分科会サロンでは、今年度末も近い3月16日に鎌倉海浜公園(由比ガ浜地区公園)で行われた、<ONE DAY PLAYPARK mini>の実証実験を、現地参加メンバーとZOOMオンラインでのハイブリッド視察活動を行いました。

このイベントは、地域で集められた資源を用いたリサイクル材料や、植物由来材料を用いてのアップサイクル社会の実現を目指している慶應義塾大学が作成した「モバイル遊具(仮設遊具)」を用い、公園や街の公共空間の多様な使い方の体験機会となっています。

この遊具をヤマハ発動機が準備したカーゴバイクやGSM (グリーンスローモビリティ)を利用して公園へ運搬移動する役割を担う、未来の移動公園「モバイルパーク」としてのしくみの実証実験でもありました。

今回は、このイベントを体験いただいた市民からの意見をうかがうリビングラボ活動でもあり、鎌倉市も参加し産学官民連携活動ともなっていました。

当日は、子供達が遊具のいろいろな遊び方の工夫をしたり、遊具の元原料(アップサイクル前の製品や材料)が記された「サーキュラーコード(QRコード)」を読み取ったり、移動公園の考え方に耳を傾ける方々など共生を体感しつつ、移動ツールの幅広い活躍を体験し未来を想う分科会活動となりました。

2024.3.29

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生きがい・就労

生活支援

2023年度シンポジウム 『生きがいに関する再考、研究、地域実装』 を開催!

2024年2月3日東京大学浅野キャンパス武田ホールにて高齢社会総合研究機構(IOG)、未来ビジョン研究センター(IFI) 共催による昨年度のテーマ『生きがい』の第2弾のシンポジウムを開催いたしました。

飯島IOG 機構長の挨拶からはじまり、田中友規特任助教の進行により5名の研究者による進捗報告があり会場では頷きの表情や熱心にメモを取られる参加者の姿が印象的でした。

基調講演は東京都健康長寿医療センター研究所 研究部長の藤原佳典氏より<多世代共創社会を拓くプロダクティブエイジングといきがい>のテーマで地域現場のお話も交え多様な通いの場・化学反応の起こる居場所の重要性についてお話いただきました。

「栄養とからだの健康増進調査」として2011年から柏市で開始した通称:柏スタティと表される活動が今年度で第7次の11年となりました。

後半、<社会貢献や居場所づくりを通じて、誰もが生きがいを実感できる社会。なにができるのか? >のパネルディスカッションを会場からの意見や質問も交え進め、オンライン参加500名と会場の100名を超える方々が身近な地域の未来を想い描く機会となりました。

飯島IOG 機構長の挨拶からはじまり、田中友規特任助教の進行により5名の研究者による進捗報告があり会場では頷きの表情や熱心にメモを取られる参加者の姿が印象的でした。

基調講演は東京都健康長寿医療センター研究所 研究部長の藤原佳典氏より<多世代共創社会を拓くプロダクティブエイジングといきがい>のテーマで地域現場のお話も交え多様な通いの場・化学反応の起こる居場所の重要性についてお話いただきました。

「栄養とからだの健康増進調査」として2011年から柏市で開始した通称:柏スタティと表される活動が今年度で第7次の11年となりました。

後半、<社会貢献や居場所づくりを通じて、誰もが生きがいを実感できる社会。なにができるのか? >のパネルディスカッションを会場からの意見や質問も交え進め、オンライン参加500名と会場の100名を超える方々が身近な地域の未来を想い描く機会となりました。

2024.2.5

移動分科会1月の活動報告フォト.png)

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

生きがい・就労

生活支援

新年最初に<移動の未来を語り合う>移動分科会の開催

移動分科会サロンでは、今年4月から神田・つくば・世田谷・御厨・上野などで開催の移動イベントについての見学や体験をリアルとオンラインを交えて8回ほどの実施いたしました。

今回は、東京汐留のヤマハモーター・イノベーションハブ東京を会場に、日本自動車研究所の鎌田所長、東京大学名誉教授の秋山弘子先生をお迎えして2030年の未来を描いた時のお話や、移動機能が形を変えて地域の公園やコミュニティでの働く・学ぶ・遊ぶ・暮らすに関わるリビングラボ活動なの紹介もいただき多いに刺激を受ける分科会となりました。

これらの活動全体の振り返りや鎌田所長・秋山先生のお話などから、ハイブリッド形式で集った十数名が、それぞれの活動から想う未来などの想いなどが参加メンバーより語り2050年の未来の移動とまち、そして豊かな生活の関係や役割など熱く語り合う機会となりました。

今回は、東京汐留のヤマハモーター・イノベーションハブ東京を会場に、日本自動車研究所の鎌田所長、東京大学名誉教授の秋山弘子先生をお迎えして2030年の未来を描いた時のお話や、移動機能が形を変えて地域の公園やコミュニティでの働く・学ぶ・遊ぶ・暮らすに関わるリビングラボ活動なの紹介もいただき多いに刺激を受ける分科会となりました。

これらの活動全体の振り返りや鎌田所長・秋山先生のお話などから、ハイブリッド形式で集った十数名が、それぞれの活動から想う未来などの想いなどが参加メンバーより語り2050年の未来の移動とまち、そして豊かな生活の関係や役割など熱く語り合う機会となりました。

2024.2.1

20240122_アカデミー(生活支援).png)

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

情報システム

生活支援

「やりたいこと」「強みを生かす」ことを支援する仕組みをとのように作るのか!をさまざまな事例紹介も交えて討論!

=実際に「困っている人」と「支援をする人や仕組や提供者」の接点や連携をいかに構築するのか。などについて<アカデミー「生活支援」後期> にて開催しました。=

2024年1月22日のアカデミーは、東京大学高齢社会総合研究機構の孫輔卿特任講師、旭化成ホームズ シニアライフ研究所の伊藤香織様、うぇるねすの吉野美幸様・東海林様、育児総合研究協会の谷口真穂様をお迎えしました。

高齢者の生きがいの研究と、やりたいことを見つける(プラス)にする仕組み、自分の強点を更に伸ばす仕組みについて、80歳近くでスマホを便利につかい実際活躍されている方のリアルな声も含めて活動を学び知る機会となりまました。

後半は<シニア向けエンカレッジの仕組み、やりたいことを引き出す生活支援>について、ジャンプアップした切り替えや、いかに生きがいややりがいを感じ方、幸せの価値観の違いや多様化などについて、活発な議論となりました。

2024年1月22日のアカデミーは、東京大学高齢社会総合研究機構の孫輔卿特任講師、旭化成ホームズ シニアライフ研究所の伊藤香織様、うぇるねすの吉野美幸様・東海林様、育児総合研究協会の谷口真穂様をお迎えしました。

高齢者の生きがいの研究と、やりたいことを見つける(プラス)にする仕組み、自分の強点を更に伸ばす仕組みについて、80歳近くでスマホを便利につかい実際活躍されている方のリアルな声も含めて活動を学び知る機会となりまました。

後半は<シニア向けエンカレッジの仕組み、やりたいことを引き出す生活支援>について、ジャンプアップした切り替えや、いかに生きがいややりがいを感じ方、幸せの価値観の違いや多様化などについて、活発な議論となりました。

2024.1.23

20231225_アカデミー(情報システム).png)

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

情報システム

地域コミュニティの維持・活性化、そして「社会参加」をいかにしてデジタルテクノロジーでサポートできるかについて討論!

=「モバイルICTによるコミュニティの維持・活性化と地域情報のアーカイブ・コンテンツ化と発信」を<アカデミー「情報システム」後期> にて開催しました。=

2023年12月25日のアカデミーは、東京大学名誉教授の廣瀬 通孝先生、株式会社zeroinonの上岡氏・隈研吾建築都市設計事務所の新津保氏をお迎えし、仁淀川町における探索研究・地域コンテンツの保存と価値の研究と話題の紹介をいただき、後半は<ICTは超高齢社会を救えるか? 地域をつなぐICT>についてディスカッションをいたしました。

話題は<ICTは地域をつなげることが出来るのか?>をベースに、IOGがすでに活動している高知県仁淀川町、交流のある世田谷の活動団体、そして本郷キャンパスをつなぎ、ICTツールのアプリを活用しながらリアルなつながり感を体験いたしました。

また、地域コンテンツとして愛媛県の宇和島・中島など地域の施設や古民家のアーカイブから既存文化の継承や地元やそれ以外の方々が関われるコミュニケーションプログラムについても活発な対話が進み、ICTが身近につながる架け橋となり関係性を高める価値など興味深い議論となりました。

2023年12月25日のアカデミーは、東京大学名誉教授の廣瀬 通孝先生、株式会社zeroinonの上岡氏・隈研吾建築都市設計事務所の新津保氏をお迎えし、仁淀川町における探索研究・地域コンテンツの保存と価値の研究と話題の紹介をいただき、後半は<ICTは超高齢社会を救えるか? 地域をつなぐICT>についてディスカッションをいたしました。

話題は<ICTは地域をつなげることが出来るのか?>をベースに、IOGがすでに活動している高知県仁淀川町、交流のある世田谷の活動団体、そして本郷キャンパスをつなぎ、ICTツールのアプリを活用しながらリアルなつながり感を体験いたしました。

また、地域コンテンツとして愛媛県の宇和島・中島など地域の施設や古民家のアーカイブから既存文化の継承や地元やそれ以外の方々が関われるコミュニケーションプログラムについても活発な対話が進み、ICTが身近につながる架け橋となり関係性を高める価値など興味深い議論となりました。

2023.12.27

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生活支援

金融と法

住宅・不動産関係以外の多様な業態企業による「地域活性化」活動への学びと議論!

=「持続可能なまちづくり」の必要性、緊急性から多くの企業が関心をもち、事業に参画する重要性について<アカデミー「まちづくり」前期> で議論しました。=

2023年9月15日のアカデミーは、いま・そして今後郊外住宅団地で起きるうることを総論と各論で提示し、その解決策として国の有識者による「郊外住宅団地再生検討委員会」の中間報告書「民間認証制度によるまちづくり」を活用することを提案した。

また、鉄道会社や大手スーパーなど住宅・不動産関係以外の企業における「まちづくり: 地域活性化」の活動事例を学び、後半は多業種企業の参画することの価値と必要性などについて熱いディスカッションとなりました。

2023年9月15日のアカデミーは、いま・そして今後郊外住宅団地で起きるうることを総論と各論で提示し、その解決策として国の有識者による「郊外住宅団地再生検討委員会」の中間報告書「民間認証制度によるまちづくり」を活用することを提案した。

また、鉄道会社や大手スーパーなど住宅・不動産関係以外の企業における「まちづくり: 地域活性化」の活動事例を学び、後半は多業種企業の参画することの価値と必要性などについて熱いディスカッションとなりました。

2023.9.26

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

ジェロントロジー産学連携プロジェクト2023<2DaysWorkshop>開催

=ジェロントロジー産学連携で考える近未来(2030年、2040年)の日本の姿と今すべきこと!などをキャンパス合宿形式で2日間にわたり開催しました=

ジェロントロジー産学連携プロジェクトでは、昨年1Day Workshopを開催しましたが、今年は8月24〜25日に東大本郷キャンパス山上会館大会議室を会場に「どうする日本〜世界に前例の無い超高齢人口減少社会を迎えて〜」をテーマに2日間にわたり開催いたしました。

飯島機構長より開会の後、特任講師の孫先生より<東京大学IOGの見る今後の世界>について紹介があり、三菱総合研究所主席研究員の松田智生氏より<プラチナ社会:超高齢社会における“四方よし”> の講演、さらにオックスフォード大学教授の苅谷剛彦氏より<イギリス(オックスフォード)から見たニッポンの超高齢社会:いくつかのパズル>と内外の情報を受け質疑も活発になされました。

2日目は、デンマーク大使館上席政治経済担当官の寺田和弘氏より<高齢社会についてーデンマークの視点から>と日本とのさまざまな違いについての講演を受けるなど多くの刺激情報を受けながらそれぞれにグループワークを行い熱く未来の日本と提供価値>について2日間でのべ100名ほどが、ハイブリットでの対話交流となったWorkshopとなりました。

ジェロントロジー産学連携プロジェクトでは、昨年1Day Workshopを開催しましたが、今年は8月24〜25日に東大本郷キャンパス山上会館大会議室を会場に「どうする日本〜世界に前例の無い超高齢人口減少社会を迎えて〜」をテーマに2日間にわたり開催いたしました。

飯島機構長より開会の後、特任講師の孫先生より<東京大学IOGの見る今後の世界>について紹介があり、三菱総合研究所主席研究員の松田智生氏より<プラチナ社会:超高齢社会における“四方よし”> の講演、さらにオックスフォード大学教授の苅谷剛彦氏より<イギリス(オックスフォード)から見たニッポンの超高齢社会:いくつかのパズル>と内外の情報を受け質疑も活発になされました。

2日目は、デンマーク大使館上席政治経済担当官の寺田和弘氏より<高齢社会についてーデンマークの視点から>と日本とのさまざまな違いについての講演を受けるなど多くの刺激情報を受けながらそれぞれにグループワークを行い熱く未来の日本と提供価値>について2日間でのべ100名ほどが、ハイブリットでの対話交流となったWorkshopとなりました。

2023.9.5

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生きがい・就労

生活支援

今年度前期の参加企業などを交えて<ジェロプロ企業・教員紹介&プチ交流>のサロンを開催

=企業メンバーや教員との交流や連携などの機会による超高齢社会の課題解決に向けた共創の交流機会として=

今年度「ジェロントロジー産学連携プロジェクト」へ新たに7企業・団体の加入となり活発な議論が始まっております。

超高齢社会に向けた活動の想いなどご紹介いただくことで連携機会や共創も進む中、今回は7月19日と28日と2回のハイブリッドセッションで、のべ50名ほどがこのサロンに集いました。

今回、特任講師の孫先生より<地域と共に人生を元気な楽しさに向けて>、準教授の二瓶先生には<楽しい人生を支えるテクノジーとの関わりに向けて>とご専門のお話もいただきました。

企業発表の後は2つのグループに分かれ質疑やより深い対話交流となりました。

今年度「ジェロントロジー産学連携プロジェクト」へ新たに7企業・団体の加入となり活発な議論が始まっております。

超高齢社会に向けた活動の想いなどご紹介いただくことで連携機会や共創も進む中、今回は7月19日と28日と2回のハイブリッドセッションで、のべ50名ほどがこのサロンに集いました。

今回、特任講師の孫先生より<地域と共に人生を元気な楽しさに向けて>、準教授の二瓶先生には<楽しい人生を支えるテクノジーとの関わりに向けて>とご専門のお話もいただきました。

企業発表の後は2つのグループに分かれ質疑やより深い対話交流となりました。

2023.8.7

20230704__生活支援フォト.png)

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

情報システム

生活支援

いつまでも住み続けられる仕組みづくりについて企業が取り組む糸口を探る !

=地域の高齢化が進み高齢化により増えるニーズとサービス供給のアンバランスを解消し持続可能に向け地域活性化に尽力する企業のかかわりをテーマに <アカデミー「生活支援」前期> を開催しました=

2023年7月4日のアカデミーは、IOG辻哲夫先生による「生活支援システムの重要性と国の政策への連動」の講義の後、これをベースに地域活性化をすすめている2つの企業の事例紹介と生活支援事業を展開するポイントについてデスカッションが交わされました。

今回は、特に地域で住み続けることが出来なくなる高齢者が増えることで空き家が増え地域も衰退し、地域企業活動も撤退により地域のサービスレベルが更に低下するという悪循環とならない施策などについてリアルな紹介もありました。

企業が自社の製品・サービスを活用して特定のエリア活性化に向けて取り組む糸口を探ることための質疑や意見交換が参加企業や行政担当者からもあり、この議論は後期につづくセッションとなりました。

2023年7月4日のアカデミーは、IOG辻哲夫先生による「生活支援システムの重要性と国の政策への連動」の講義の後、これをベースに地域活性化をすすめている2つの企業の事例紹介と生活支援事業を展開するポイントについてデスカッションが交わされました。

今回は、特に地域で住み続けることが出来なくなる高齢者が増えることで空き家が増え地域も衰退し、地域企業活動も撤退により地域のサービスレベルが更に低下するという悪循環とならない施策などについてリアルな紹介もありました。

企業が自社の製品・サービスを活用して特定のエリア活性化に向けて取り組む糸口を探ることための質疑や意見交換が参加企業や行政担当者からもあり、この議論は後期につづくセッションとなりました。

2023.7.20

アカデミー 情報システムフォト.png)

テクノロジー

情報システム

生活支援

「AIと高齢者」をキーワードにITを前提とした社会基盤と高齢社会の変革について討論!

=人生 100 年時代といわれる今、話題の『生成系 AI と高齢者』の講演と対話を<アカデミー「情報システム」前期> を開催しました。=

2023年6月6日のアカデミーは、東京大学名誉教授の廣瀬 通孝先生をお迎えし、同大学院情報理工学系研究科・次世代知能科学研究センター、企業より三井住友信託銀行 人生100年応援部のパネリストがディスカッションをいたしました。

講演は内閣府の政策<ムーンショット目標>と話題のChatGTPについて進化のステップや仕組み・学習方法などの紹介と実践があり、高齢化社会における課題とニーズとQOL向上にむけた知的対話を行うシステム構築の取り組みについて紹介がありました。

ポジティブ心理学の導入やカウンセリングの効果性などの検証と、これをロボットの対話システムとして実装などによる評価実験が進められているなどから期待を高めない弱みのあるロボットの価値など興味深い議論となりました。

2023年6月6日のアカデミーは、東京大学名誉教授の廣瀬 通孝先生をお迎えし、同大学院情報理工学系研究科・次世代知能科学研究センター、企業より三井住友信託銀行 人生100年応援部のパネリストがディスカッションをいたしました。

講演は内閣府の政策<ムーンショット目標>と話題のChatGTPについて進化のステップや仕組み・学習方法などの紹介と実践があり、高齢化社会における課題とニーズとQOL向上にむけた知的対話を行うシステム構築の取り組みについて紹介がありました。

ポジティブ心理学の導入やカウンセリングの効果性などの検証と、これをロボットの対話システムとして実装などによる評価実験が進められているなどから期待を高めない弱みのあるロボットの価値など興味深い議論となりました。

2023.6.23

移動分科会5月の活動報告フォト.png)

テクノロジー

まちづくり

生活支援

「三宿モバイルパークレット」 社会実験視察

=モビリティを活用した歩車道・隣接店舗の一体的有効利用に関する社会実験=

移動分科会サロンでは、5月20〜21日に、世田谷区三宿エリアで道路空間の新しい有効活用のあり方を検証する社会実験「三宿モバイルパークレット」を視察・体験活動をいたしました。

このイベントは、地域の高齢者の外出機会の支援 等を目的に街なかの休憩スペースとなっているベンチを利用し車道側のパーキングスペースにデッキやべンチといった施設機能をスローモビリティを配置することで、通行者の休憩スペース等として利用 店舗・歩道・車道 を一体的な空間として、モビリティの滞留によって生まれる都市空間・まちづくりに対する新しい提供価値を検証するものです。

ジェロプロ企業のヤマハ発動機さまが商店街や大学との共催により、地域の道路環境や交通安全に関するリサーチと問題解決を進める活動であることも現地で感じることができました。

今回は現場でタブレットによるリモート参加視察も行い幅広く分科会メンバーが議論を交わすことができました。また住宅や保険などのジェロネット企業の方も現地でご一緒できましたので業種を超えた幅広い交流の機会ともなりました。

移動分科会サロンでは、5月20〜21日に、世田谷区三宿エリアで道路空間の新しい有効活用のあり方を検証する社会実験「三宿モバイルパークレット」を視察・体験活動をいたしました。

このイベントは、地域の高齢者の外出機会の支援 等を目的に街なかの休憩スペースとなっているベンチを利用し車道側のパーキングスペースにデッキやべンチといった施設機能をスローモビリティを配置することで、通行者の休憩スペース等として利用 店舗・歩道・車道 を一体的な空間として、モビリティの滞留によって生まれる都市空間・まちづくりに対する新しい提供価値を検証するものです。

ジェロプロ企業のヤマハ発動機さまが商店街や大学との共催により、地域の道路環境や交通安全に関するリサーチと問題解決を進める活動であることも現地で感じることができました。

今回は現場でタブレットによるリモート参加視察も行い幅広く分科会メンバーが議論を交わすことができました。また住宅や保険などのジェロネット企業の方も現地でご一緒できましたので業種を超えた幅広い交流の機会ともなりました。

2023.5.31

テクノロジー

フレイル予防

地域包括ケア

情報システム

生活支援

2023年度 第1回 アクティブヘルス&ケア サロン(飯島先生を囲む会)をリアルと オンラインのハイブリッドで開催!

=産学連携サロン<アクティブヘルス&ケア>の2023年度第1回を4月21に飯島先生を囲み IOGジェロプロ参加企業の方々と開催したしました=

今年度初の当サロンは、東大本郷キャンパスをリアル会場としてハイブリッドでテーマ<産学官連携でのフレイル予防事業を考える>について25名ほどで、リアル参加が上回る集いとなりました。

サロン参加者より、「そもそも しあわせになるために皆がんばっている?しあわせって何だろう?」「歯医者さんで お食事の相談ができたらフレイル予防になるのかなあ?・・・」の2点の紹介がありました。

元気なうちから身近な変化に気づきとなるサービスは笑顔にどうつながるのだろう。選択できることが幸せなのでは!こんなことができたら良いのでは?私たちはどのような価値提供により一歩進めることができるのか?などと笑顔で真剣な対話のサロンとなりました。

ひきつづき5月に参加者有志で番外座談会としても開催を予定して連携対話の輪が広がりそうです。

今年度初の当サロンは、東大本郷キャンパスをリアル会場としてハイブリッドでテーマ<産学官連携でのフレイル予防事業を考える>について25名ほどで、リアル参加が上回る集いとなりました。

サロン参加者より、「そもそも しあわせになるために皆がんばっている?しあわせって何だろう?」「歯医者さんで お食事の相談ができたらフレイル予防になるのかなあ?・・・」の2点の紹介がありました。

元気なうちから身近な変化に気づきとなるサービスは笑顔にどうつながるのだろう。選択できることが幸せなのでは!こんなことができたら良いのでは?私たちはどのような価値提供により一歩進めることができるのか?などと笑顔で真剣な対話のサロンとなりました。

ひきつづき5月に参加者有志で番外座談会としても開催を予定して連携対話の輪が広がりそうです。

2023.5.10

移動分科会4月の2活動報告フォト.png)

テクノロジー

まちづくり

生活支援

ひとまちラボつくば ホロニズム構想とひと中心のモビリティイベント視察

=人にやさしい多様なモビリティと街「ウェルビーイングな人中心のまちつくりとモビリティ」のあり方について考えるイベント=

移動分科会サロンでは、4月22日に、イオンモールつくば野外イベント広場<SORA―Sta>で1日だけの限定イベントを視察・体験活動をいたしました。

このイベントは、環境・エネルギーや交通渋滞など、解決すべき課題も多数有るなか、自動車中心の

社会まちづくりが今後どう変わっていくのか、ワクワクする未来をこれからのモビリティ・まちづくりとあわせて人を中心に考えられたいくつかのモビリティを体験しエネルギーやモビリティの専門家の講演を聞きながら、その可能性を感じるイベントでした。

ジェロプロ企業のヤマハ発動機さまが「Town eMotion」推進活動として、つくば3Eフォーラムと共催され、この講演ではサロンメンバーもパネラーへの質問などの対話もした、まさに未来を想う充実した時間となりました。

また、同野外会場を利用させていただき、当活動の未来についてリモート参加者も含め分科会メンバーが熱い議論を交わすことができました。

次回は5月に世田谷の視察を予定していますので、ご興味のある方は是非ご一緒に未来の人と街の移動についてリアル環境で対話いたしましょう。

移動分科会サロンでは、4月22日に、イオンモールつくば野外イベント広場<SORA―Sta>で1日だけの限定イベントを視察・体験活動をいたしました。

このイベントは、環境・エネルギーや交通渋滞など、解決すべき課題も多数有るなか、自動車中心の

社会まちづくりが今後どう変わっていくのか、ワクワクする未来をこれからのモビリティ・まちづくりとあわせて人を中心に考えられたいくつかのモビリティを体験しエネルギーやモビリティの専門家の講演を聞きながら、その可能性を感じるイベントでした。

ジェロプロ企業のヤマハ発動機さまが「Town eMotion」推進活動として、つくば3Eフォーラムと共催され、この講演ではサロンメンバーもパネラーへの質問などの対話もした、まさに未来を想う充実した時間となりました。

また、同野外会場を利用させていただき、当活動の未来についてリモート参加者も含め分科会メンバーが熱い議論を交わすことができました。

次回は5月に世田谷の視察を予定していますので、ご興味のある方は是非ご一緒に未来の人と街の移動についてリアル環境で対話いたしましょう。

2023.5.10

移動分科会4月活動報告フォト.png)

テクノロジー

まちづくり

生活支援

あたらしい神田の縁日をつくろう! 路上実験イベント視察

=神田の道のおもしろい使い方を考え、昔のように道という空間がたくさんの人をつなぎ、あたらしい出会いや体験の場となることを目的とした実験イベント=

移動分科会サロンでは、3月31日〜4月1日の2日間、東京千代田区の神田ポートビルと神田スクエアの2つの拠点をつなぎあたらしい出会いやあたらしい体験を楽しむ路上実験イベント<なんだかんだ>の視察と体験を開催しました。

このイベントは、ジェロプロ企業のヤマハ発動機さまが実行委員として参加されており、神田にゆかりのある人も他地域からの人も。こども・学生、大人も。みなが集まることを楽しみにしている気風を企画者たちだけでなく、みんなが一緒に行動してかかわり分かち合いたいと開催されたライブ感あふれる会場でした。

会場は、どこも縁日状態で親子つれや散歩の方などであふれ、2拠点をつなぐグリスロのゴルフカートは道端を歩く人やお店の方々と手をふりながらフランクにかかわるひとつの移動会場となっており、移動困難対策ではなくまちを身近に楽しむ外出機会をうながす力を感じることができました。

移動分科会サロンでは、3月31日〜4月1日の2日間、東京千代田区の神田ポートビルと神田スクエアの2つの拠点をつなぎあたらしい出会いやあたらしい体験を楽しむ路上実験イベント<なんだかんだ>の視察と体験を開催しました。

このイベントは、ジェロプロ企業のヤマハ発動機さまが実行委員として参加されており、神田にゆかりのある人も他地域からの人も。こども・学生、大人も。みなが集まることを楽しみにしている気風を企画者たちだけでなく、みんなが一緒に行動してかかわり分かち合いたいと開催されたライブ感あふれる会場でした。

会場は、どこも縁日状態で親子つれや散歩の方などであふれ、2拠点をつなぐグリスロのゴルフカートは道端を歩く人やお店の方々と手をふりながらフランクにかかわるひとつの移動会場となっており、移動困難対策ではなくまちを身近に楽しむ外出機会をうながす力を感じることができました。

2023.4.25

1)2023開校式のフォト.png)

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

ジェロントロジー産学連携プロジェクト 2023開講式を開催

=ジェロントロジー産学連携プロジェクトフェイズ2(2023年度~2025年度)がスタート=

ジェロントロジー産学連携プロジェクトでは、4月13日に東大本郷キャンパス工学部11号館講堂を会場に、2025年問題から先の超高齢社会の姿を見据え、<東大IOGの目指すところと産業界とがどのように取り組んで行くのかを考える>をテーマに開講式を開催しました。

今回は、当活動のフェイズ2として本年度から3年間のジェロプロの始まりとして経済産業省ヘルスケア産業課長の橋本泰輔氏の基調講演をスタートにハイブリッド形式で100名近くの参加者による開講式となりました。

機構長の飯島先生より<産学連携プロジェクトの目指す方向>を、<新たな世界への挑戦>について辻先生・樋口先生よりメッセージが語られました。

また、これに応じるように会場から今年新規参加の、かんぽ生命さま・住友商事をはじめさまなど多数の方々より、産学連携に期待することなどが語られ、他多数の参加者との産学連携で実現する未来に向けた熱い対話による新年度のスタートとなりました。

ジェロントロジー産学連携プロジェクトでは、4月13日に東大本郷キャンパス工学部11号館講堂を会場に、2025年問題から先の超高齢社会の姿を見据え、<東大IOGの目指すところと産業界とがどのように取り組んで行くのかを考える>をテーマに開講式を開催しました。

今回は、当活動のフェイズ2として本年度から3年間のジェロプロの始まりとして経済産業省ヘルスケア産業課長の橋本泰輔氏の基調講演をスタートにハイブリッド形式で100名近くの参加者による開講式となりました。

機構長の飯島先生より<産学連携プロジェクトの目指す方向>を、<新たな世界への挑戦>について辻先生・樋口先生よりメッセージが語られました。

また、これに応じるように会場から今年新規参加の、かんぽ生命さま・住友商事をはじめさまなど多数の方々より、産学連携に期待することなどが語られ、他多数の参加者との産学連携で実現する未来に向けた熱い対話による新年度のスタートとなりました。

2023.4.21

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

2022年度<ジェロントロジー産学連携プロジェクト>全体ミーティングを開催

=2020年からの3年間及び、2022年度から次へ向かう連携活動へ=

「IOG産学連携活動を通じて3年間でみえてきたこと、そして2025年に向けてめざすところ」をテーマの軸として、100名ほどがハイブリッドで集い、活発な討論会が開催となりました。

3月24日に本郷キャンパス工学2号館を会場に、基調講演を神奈川県 首藤副知事を迎え、高齢社会において産業界に期待することをテーマに連携活動の価値と創造性による未来への期待を語っていただきました。

これを受け、日頃連携交流ベースとなっているサロン活動についてライフデザインより価値感の共有化や共同研究活動のフレイル予防・高齢者就労生きがい支援の紹介から参加企業からの活発な意見や質疑が交わされました。

後半は、これから本格化する活動として、まちづくり標準化・金融関連及び法などの重要性などもハイブリッドミーティングにより、幅広い議論が交わされました。

この熱気は、場を変えて工学11号館ラウンジでの名刺交換会に引き継がれ、30名ほどの方々によるリアル交流対話により、さらに連携力が高まったミーティングとなりました。

2023年度〜3年間の産学官民連携活動が期待されます。

「IOG産学連携活動を通じて3年間でみえてきたこと、そして2025年に向けてめざすところ」をテーマの軸として、100名ほどがハイブリッドで集い、活発な討論会が開催となりました。

3月24日に本郷キャンパス工学2号館を会場に、基調講演を神奈川県 首藤副知事を迎え、高齢社会において産業界に期待することをテーマに連携活動の価値と創造性による未来への期待を語っていただきました。

これを受け、日頃連携交流ベースとなっているサロン活動についてライフデザインより価値感の共有化や共同研究活動のフレイル予防・高齢者就労生きがい支援の紹介から参加企業からの活発な意見や質疑が交わされました。

後半は、これから本格化する活動として、まちづくり標準化・金融関連及び法などの重要性などもハイブリッドミーティングにより、幅広い議論が交わされました。

この熱気は、場を変えて工学11号館ラウンジでの名刺交換会に引き継がれ、30名ほどの方々によるリアル交流対話により、さらに連携力が高まったミーティングとなりました。

2023年度〜3年間の産学官民連携活動が期待されます。

2023.4.7

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

2022年度<ジェロプロアカデミー・共同研究>総括会を開催

=2020年から3年間のフェイズ1と2022年度の単年度を振り返り、次のフェイズ(3年間)への進化を目指す総括会=

「ジェロントロジー産学連携プロジェクト」は年度3年目(フェーズ)の区切りでもあり、次の活動目標を共有化することを目標として各研究会の報告を2023年3月10日にハイブリッドで開催いたしました。

機構長の飯島先生よりフレイル予防の最前線の話題提供と参加企業へメッセージが語られ、これを受ける形で<食のあり方・オーラルフレイル予防・生活支援(情報)システムの研究報告が共同研究企業より紹介されました。

さらに、<まちづくり標準化・高齢者地域就労・金融関連及び法や地域包括ケアシステム・フレイル予防に資するモビリティの在り方 などの研究準備や検討会についての経過やコンセプトなど参加者と共有されました。

最後は、各課題解決の社会実装にむけて:企業、産業界と大学教員との討論など、意見交換も交わされ、次に向けた総括機会となりました。

「ジェロントロジー産学連携プロジェクト」は年度3年目(フェーズ)の区切りでもあり、次の活動目標を共有化することを目標として各研究会の報告を2023年3月10日にハイブリッドで開催いたしました。

機構長の飯島先生よりフレイル予防の最前線の話題提供と参加企業へメッセージが語られ、これを受ける形で<食のあり方・オーラルフレイル予防・生活支援(情報)システムの研究報告が共同研究企業より紹介されました。

さらに、<まちづくり標準化・高齢者地域就労・金融関連及び法や地域包括ケアシステム・フレイル予防に資するモビリティの在り方 などの研究準備や検討会についての経過やコンセプトなど参加者と共有されました。

最後は、各課題解決の社会実装にむけて:企業、産業界と大学教員との討論など、意見交換も交わされ、次に向けた総括機会となりました。

2023.3.20

テクノロジー

フレイル予防

地域包括ケア

情報システム

生活支援

第6回 アクティブヘルス&ケア サロン(飯島先生を囲む会)をリアルと オンラインのハイブリッドで開催!

=産学連携サロン<アクティブヘルス&ケア>の第6回を2月17日に飯島先生を囲みIOGジェロプロ参加企業の方々と開催したしました=

前回につづき、東大本郷キャンパスをリアル会場としてハイブリッドで今年度当初のテーマ<産学官連携でのフレイル予防事業を考える>について16名ほどが集いました。

サロン参加者より、「日常音声データの収集による変化や見守りをサポートするしくみについて」「フレイル予防について一般生活者に正しい情報を伝えるプロモーション活動について」の2点の紹介がありました。

元気なうちから身近な変化の気づきとなるしくみやサービスと、フレイルやその予防対策について身近に正しい情報として知る(伝える)しくみの大切さなど、リアルでざっくばらんなコメントが交わされました。

この内容は参加者有志により3月に番外座談会としても開催され今後も対話の輪が広がりそうです。

前回につづき、東大本郷キャンパスをリアル会場としてハイブリッドで今年度当初のテーマ<産学官連携でのフレイル予防事業を考える>について16名ほどが集いました。

サロン参加者より、「日常音声データの収集による変化や見守りをサポートするしくみについて」「フレイル予防について一般生活者に正しい情報を伝えるプロモーション活動について」の2点の紹介がありました。

元気なうちから身近な変化の気づきとなるしくみやサービスと、フレイルやその予防対策について身近に正しい情報として知る(伝える)しくみの大切さなど、リアルでざっくばらんなコメントが交わされました。

この内容は参加者有志により3月に番外座談会としても開催され今後も対話の輪が広がりそうです。

2023.3.7

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生きがい・就労

生活支援

今年度後期の参加企業などを交えて<ジェロプロ企業紹介&プチ教員交流会>のサロンを開催

=企業メンバーや教員とのの交流や連携などの機会による超高齢社会の課題解決に向けた共創の交流機会として=

現在「ジェロントロジー産学連携プロジェクト」は50の企業や団体のご参加により活動しております。

下期新たに3企業のご参加や従来ご参加メンバーで新たな活動のご紹介により連携機会となる事業や共創による期待など20名ほどがハイブリッドで集ったこのサロンでお話をいただきました。

また、今年度に着任の特任助教コスタンティーニ・ヒロコ先生より<楽しみながら未来の活躍のために>のご専門のお話もいただき、企業発表ごとの質疑などで深めていただき企業連携の可能性についてのコメントもございました。

2月には、今回ご参加の皆様との相互交流の場の開催を予定することとなり次年度の連携活動につながるサロンとなりました。

開催日:2023.01.19

現在「ジェロントロジー産学連携プロジェクト」は50の企業や団体のご参加により活動しております。

下期新たに3企業のご参加や従来ご参加メンバーで新たな活動のご紹介により連携機会となる事業や共創による期待など20名ほどがハイブリッドで集ったこのサロンでお話をいただきました。

また、今年度に着任の特任助教コスタンティーニ・ヒロコ先生より<楽しみながら未来の活躍のために>のご専門のお話もいただき、企業発表ごとの質疑などで深めていただき企業連携の可能性についてのコメントもございました。

2月には、今回ご参加の皆様との相互交流の場の開催を予定することとなり次年度の連携活動につながるサロンとなりました。

開催日:2023.01.19

2023.1.30

テクノロジー

まちづくり

生活支援

移動の歴史と未来について ジェロンテクノロジーの移動分科会をIOGで開催

=未来の移動交通の過去と未来について、鎌田所長<自動車研究所:JARI代表理事・研究所長(IOG初代機構長>を東大本郷工学2号館講堂にお迎えしました=

移動分科会サロンでは、12月15日、IIOG初代機構長であり移動WG(現:移動分科会)を担当いただいておりました鎌田先生(東大名誉教授)のお話をうかがうことといたしました。

先生には、東大時代の学生時代の海外在研究、バリアフリーの研究活動からIOGの立上と東日本大震災の復興活動やパーソナルモビリティでの産学連携活動、さらには現在所属されている自動車研究所でのまちづくりからのアプローチなど多彩でアクティブなお話でした。

折角の機会ですので、IOG飯島機構長はじめ教員・ジェロネットOBなど以前より鎌田先生にご縁のある30名ほどの方々にご参加いただき、30年ほどの時にふれるリアルなライブ講義は、過去を振り返ると共にこれから未来に向けた活動の力と、ささやかな交流対話の機会ともなり未来への連携機会ともなりました。

移動分科会サロンでは、12月15日、IIOG初代機構長であり移動WG(現:移動分科会)を担当いただいておりました鎌田先生(東大名誉教授)のお話をうかがうことといたしました。

先生には、東大時代の学生時代の海外在研究、バリアフリーの研究活動からIOGの立上と東日本大震災の復興活動やパーソナルモビリティでの産学連携活動、さらには現在所属されている自動車研究所でのまちづくりからのアプローチなど多彩でアクティブなお話でした。

折角の機会ですので、IOG飯島機構長はじめ教員・ジェロネットOBなど以前より鎌田先生にご縁のある30名ほどの方々にご参加いただき、30年ほどの時にふれるリアルなライブ講義は、過去を振り返ると共にこれから未来に向けた活動の力と、ささやかな交流対話の機会ともなり未来への連携機会ともなりました。

2022.12.26

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生活支援

第5回アクティブヘルス&ケアサロン(飯島先生を囲む会)をリアルとオンラインのハイブリッドで開催!

=産学連携サロン<アクティブヘルス&ケア>の第5回を、12月2日に飯島先生を囲み、IOGジェロプロ参加企業の方々と開催いたしました=

今回は、東大本郷キャンパス工学部8号館のIOGライブラリーに8名を迎えハイブリッドで24名ほどの集いとなりました。

テーマは<オンラインサロンコミュニケーションと未来のつながり>について特に、

「オンラインサロン」的なコミュニケーションに足りないものはないのか?

今の高齢者向けだけで良いのか?

今のスマホ世代が高齢者になったらどんな関わり方になるのだろうか?

などを、NTTコミュニケーションズより<都市型の生活支援ネットワークに関する取り組み>、三菱電機情報技術総合研究所より<地域コミュニティ向けSNSによる交流活性化の模索と「おやつ休憩」をモチーフにした、雑談誘発のためのVR休憩空間の取組み>などの紹介いただきながら、ICTを活用した社会参加の今と未来についてゆっくりと対話する2時間でした。

前回につづき、WINGS-GLAFS2名の学生参加者もあり、ご参加のみなさまがいろいろな視点で未来を想うコメントなどがとても印象的でした。

次回は2月17日16:30-開催予定で、参加企業の発表なども交え、飯島先生はじめ参加企業のみなさまと、ひきつづきフランクで真剣な対話を進めてまいります。

今回は、東大本郷キャンパス工学部8号館のIOGライブラリーに8名を迎えハイブリッドで24名ほどの集いとなりました。

テーマは<オンラインサロンコミュニケーションと未来のつながり>について特に、

「オンラインサロン」的なコミュニケーションに足りないものはないのか?

今の高齢者向けだけで良いのか?

今のスマホ世代が高齢者になったらどんな関わり方になるのだろうか?

などを、NTTコミュニケーションズより<都市型の生活支援ネットワークに関する取り組み>、三菱電機情報技術総合研究所より<地域コミュニティ向けSNSによる交流活性化の模索と「おやつ休憩」をモチーフにした、雑談誘発のためのVR休憩空間の取組み>などの紹介いただきながら、ICTを活用した社会参加の今と未来についてゆっくりと対話する2時間でした。

前回につづき、WINGS-GLAFS2名の学生参加者もあり、ご参加のみなさまがいろいろな視点で未来を想うコメントなどがとても印象的でした。

次回は2月17日16:30-開催予定で、参加企業の発表なども交え、飯島先生はじめ参加企業のみなさまと、ひきつづきフランクで真剣な対話を進めてまいります。

2022.12.20

テクノロジー

まちづくり

生きがい・就労

生活支援

鎌倉リビングラボDAYに移動分科会サロン企業参加

=みんなでつくる100年ライフをテーマとして<鎌倉リビングラボ DAY>が11月5~6日鎌倉由比ヶ浜で開催されました=

鎌倉リビングラボは東大IOGの産学連携活動から、リアルな生活者のアクションリサーチから製品サービスと共に共創する活動として(一社)未来社会共創センターがすすめています。

今年のテーマは「MOBILE LIFE鎌倉」。暮らす、働く、学ぶ境界がなくなりつつある未来への暮らしに向けて、モビリティやテクノロジーを活用して場所や時間に縛られない自由な新しい暮らし方を複数企業と生活者、そして行政が共に考える共創エキスポとして展開したものです。

この場では実際に試乗したり、測定したり、音を出したり、海岸に向かって寝そべってみたり、ロボットと対話したりと、実際に体験し、いろいろなイメージを膨らませることで、身近な公園がこのような場になれば素敵なライフスタイルになるというコメントも聴かれました。

このイベントには、移動分科会メンバーのスズキ・ヤマハ発動機のほか家電メーカー・家具メーカーなど以前よりジェロネットに関わりのある企業の展示紹介や、現参ジェロプロ参加企業や自治体の方々など多くの方々が参加され、リアル対話の機会として共創の可能性についてゆっくりと対話されているシーンも随所にみられました。

移動から移動目的へ、それがつながる豊かなライフスタイルへと複数企業によるリビングラボ活動が始まるイノベーティブな力を感じるイベントでもありました。

鎌倉リビングラボは東大IOGの産学連携活動から、リアルな生活者のアクションリサーチから製品サービスと共に共創する活動として(一社)未来社会共創センターがすすめています。

今年のテーマは「MOBILE LIFE鎌倉」。暮らす、働く、学ぶ境界がなくなりつつある未来への暮らしに向けて、モビリティやテクノロジーを活用して場所や時間に縛られない自由な新しい暮らし方を複数企業と生活者、そして行政が共に考える共創エキスポとして展開したものです。

この場では実際に試乗したり、測定したり、音を出したり、海岸に向かって寝そべってみたり、ロボットと対話したりと、実際に体験し、いろいろなイメージを膨らませることで、身近な公園がこのような場になれば素敵なライフスタイルになるというコメントも聴かれました。

このイベントには、移動分科会メンバーのスズキ・ヤマハ発動機のほか家電メーカー・家具メーカーなど以前よりジェロネットに関わりのある企業の展示紹介や、現参ジェロプロ参加企業や自治体の方々など多くの方々が参加され、リアル対話の機会として共創の可能性についてゆっくりと対話されているシーンも随所にみられました。

移動から移動目的へ、それがつながる豊かなライフスタイルへと複数企業によるリビングラボ活動が始まるイノベーティブな力を感じるイベントでもありました。

2022.11.15

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生活支援

柏豊四季台地域(支えあい会議)にて、さんあいネットワークアプリによるフレイル予防モデルプログラムと都市型の生活支援ネットワークの 構築の調査研究事業が開始

=柏豊四季台地域では平成28年より、支えあいのまちづくりを推進し地域10ヶ所の町会や自治会が協力連携しながら地域ボトムアップの見守り・生活支援の活動が進められております=

コロナ禍において令和2年より休止していた支えあい活動が、2年ぶりに開始となりました。

休止中にも各地区での意見交換会や活動アンケートは実施されており、町会・自治会が抱える課題や身近な支えあい・たすけあい活動・見守り・地域情報に関わる相談などが紹介されました。

これらのニーズ発掘を活用し、対応するアンテナ機能とコーディネイト機能・広域連携機能の充実などと共にフレイル予防モデルプログラムを加えICT活用モデルを進める都市型の生活支援ネットワークの構築に関する調査研究事業の説明がありました。

高齢社会総合研究機構の辻哲夫特任教授はリモート参加で、生活支援ニーズの解決策の過程におけるフレイル予防の要素を織り込むみ地域活動力を高める必要性や他の事例紹介と説明がありました。

会場では、ICT活用により外出しずらい方々との機会づくりなど顔を合わせる機会の重要性にうなずきが多くみうけられたのが印象的でした。

その後、この調査事業に重要となる、さんあいネットワークアプリや活用手順の説明と高齢社会総合研究機構の研究員などがアプリダウンロードのサポートを行い、会場がスマホ教室となっておりました。

この調査研究事業活動は2023年2月に評価されますが、その後の横展開など継続する総合運用として、産学官民連携による推進活動が重要であると感じる支えあい会議でした。

コロナ禍において令和2年より休止していた支えあい活動が、2年ぶりに開始となりました。

休止中にも各地区での意見交換会や活動アンケートは実施されており、町会・自治会が抱える課題や身近な支えあい・たすけあい活動・見守り・地域情報に関わる相談などが紹介されました。

これらのニーズ発掘を活用し、対応するアンテナ機能とコーディネイト機能・広域連携機能の充実などと共にフレイル予防モデルプログラムを加えICT活用モデルを進める都市型の生活支援ネットワークの構築に関する調査研究事業の説明がありました。

高齢社会総合研究機構の辻哲夫特任教授はリモート参加で、生活支援ニーズの解決策の過程におけるフレイル予防の要素を織り込むみ地域活動力を高める必要性や他の事例紹介と説明がありました。

会場では、ICT活用により外出しずらい方々との機会づくりなど顔を合わせる機会の重要性にうなずきが多くみうけられたのが印象的でした。

その後、この調査事業に重要となる、さんあいネットワークアプリや活用手順の説明と高齢社会総合研究機構の研究員などがアプリダウンロードのサポートを行い、会場がスマホ教室となっておりました。

この調査研究事業活動は2023年2月に評価されますが、その後の横展開など継続する総合運用として、産学官民連携による推進活動が重要であると感じる支えあい会議でした。

2022.10.11

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

生活支援

移動分科会サロンでグリスロ実証実験のこま武蔵台を訪問

=地域移動の未来について、持続可能な地域を目指されるまちの方のお話をうかがい、実証実験中のゴルフカートでまちをめぐり、リアルなリサーチ活動の開催となりました=

2022年9月30日、超高齢社会の人口減少や免許返納などによる生活者の活動など現状を見つめ、理解し、未来の課題に向き合う活動をしている埼玉県日高市のこま武蔵台のNPO(げんきネット武蔵台)を訪問しました。

この課題の解決策のポイントとしているのが生活便利施設への移動手段であり、第3回目のグリスロ実証実験は継続する事業のしくみなども社会福祉協議会、自治会、商店会や企業と東京大学などと協力して生活環境アンケートなどもベースに活性化活動を進めている事項などをうかがうことが出来ました。

今回は停留所の他に手を上げるとそこで乗り降りができるフリー乗車区間や高低差のある住宅地をきめ細かいルートとしている工夫も実車体験できました。道で出会うまちの方々と気軽に挨拶をしながらの移動は、身近で移動するコミュニティーを感じられました。

まだ課題もいろいろとあり、空家活用や楽しく健康的な生活空間づくりなどの事業とあわせて、このモビリティサービス事業を充実して、まちの活性化を展開していきたいとのコメントが印象的でした。

コロナ禍でリアルな活動がままならなかった移動分科会では、今後このような現地の実態も把握しながら、産学連携ならではのサロン活動を続けて参ります。

2022年9月30日、超高齢社会の人口減少や免許返納などによる生活者の活動など現状を見つめ、理解し、未来の課題に向き合う活動をしている埼玉県日高市のこま武蔵台のNPO(げんきネット武蔵台)を訪問しました。

この課題の解決策のポイントとしているのが生活便利施設への移動手段であり、第3回目のグリスロ実証実験は継続する事業のしくみなども社会福祉協議会、自治会、商店会や企業と東京大学などと協力して生活環境アンケートなどもベースに活性化活動を進めている事項などをうかがうことが出来ました。

今回は停留所の他に手を上げるとそこで乗り降りができるフリー乗車区間や高低差のある住宅地をきめ細かいルートとしている工夫も実車体験できました。道で出会うまちの方々と気軽に挨拶をしながらの移動は、身近で移動するコミュニティーを感じられました。

まだ課題もいろいろとあり、空家活用や楽しく健康的な生活空間づくりなどの事業とあわせて、このモビリティサービス事業を充実して、まちの活性化を展開していきたいとのコメントが印象的でした。

コロナ禍でリアルな活動がままならなかった移動分科会では、今後このような現地の実態も把握しながら、産学連携ならではのサロン活動を続けて参ります。

2022.10.7

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生きがい・就労

生活支援

ジェロンテクノロジーの移動分科会サロンを鎌倉&リモートのハイブリッドで開催

=産学連携サロン<ジェロンテクノロジー>で未来の移動交通分野を視点に移動分科会がリアル&オンラインで開催されました=

東大IOGの産学連携プロジェクトでは、サロンという企業間の交流やネットワークづくりとして自由討論し集い・共有する場をすすめています。

その一つ、ジェロンテクノロジーの移動分科会サロンでは、パーソナルモビリティやその乗り換え接続(結節点)、安心安全で外出機会を促すしくみなどの事例収集や地域への訪問、などの活動から移動交通の未来を対話しています。

このメンバーの1社が価値検証・社会実験も行いつつ、まち・地域にオープンな場としても機能させることで、様々な提案や「やってみたい」といったアイデアも受け入れる場<ひとまちラボ鎌倉>の見学と、この場を会場にハイブリッドで分科会を8月31日と9月9日で開催されました。

この施設は、駐車場の敷地に移動型ステージを組み合わせた仮設的な構成でありがながら、バリアフリーの昇降機やトイレ、シャワーなども設置されており、公園や空き地などさまざまな場所での展開も運用次第で可能と、まさに超高齢社会におけるさまざまな地域の未来の移動と場づくりのテストモデルとして体感しアイデアを語りあうことができました。

また、各地で開催されているグリンスローモビリティ(通称:グリスロ)の実証調査や実証実験などの情報や、11月初旬に鎌倉で開催予定の、これからの鎌倉での暮らし方<MOBILE LIFE 鎌倉>についての情報も共有もありました。

2022年後期は各地訪問とヒアリングなどのリアル活動調査と議論対話が進むサロン活動となりそうで、次回は、9〜10月にコマ武蔵台のグリスロ見学、乗車とあわせてまちの方々との対話を調整中です。

東大IOGの産学連携プロジェクトでは、サロンという企業間の交流やネットワークづくりとして自由討論し集い・共有する場をすすめています。

その一つ、ジェロンテクノロジーの移動分科会サロンでは、パーソナルモビリティやその乗り換え接続(結節点)、安心安全で外出機会を促すしくみなどの事例収集や地域への訪問、などの活動から移動交通の未来を対話しています。

このメンバーの1社が価値検証・社会実験も行いつつ、まち・地域にオープンな場としても機能させることで、様々な提案や「やってみたい」といったアイデアも受け入れる場<ひとまちラボ鎌倉>の見学と、この場を会場にハイブリッドで分科会を8月31日と9月9日で開催されました。

この施設は、駐車場の敷地に移動型ステージを組み合わせた仮設的な構成でありがながら、バリアフリーの昇降機やトイレ、シャワーなども設置されており、公園や空き地などさまざまな場所での展開も運用次第で可能と、まさに超高齢社会におけるさまざまな地域の未来の移動と場づくりのテストモデルとして体感しアイデアを語りあうことができました。

また、各地で開催されているグリンスローモビリティ(通称:グリスロ)の実証調査や実証実験などの情報や、11月初旬に鎌倉で開催予定の、これからの鎌倉での暮らし方<MOBILE LIFE 鎌倉>についての情報も共有もありました。

2022年後期は各地訪問とヒアリングなどのリアル活動調査と議論対話が進むサロン活動となりそうで、次回は、9〜10月にコマ武蔵台のグリスロ見学、乗車とあわせてまちの方々との対話を調整中です。

2022.9.20

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生活支援

The Australian Association of GerontologyのDr. Victoria Cornellが東京大学高齢社会総合研究機構を訪問しました

8月1日、The Australian Association of Gerontology(AAG)のDr. Victoria Cornellが東京大学高齢社会総合研究機構を訪問しました。

Dr. Victoria Cornellは、social gerontologyとsocial connectedness、built environment and housingなどの領域で研究を行っています。当日は、機構長の飯島勝矢教授、副機構長の祐成保志准教授、松田雄二准教授、コスタンティーニヒロコ特任助教、GLAFS生の呂偉達(博士3年生)さん、楊映雪さん(博士3年生)、島田啓太郎さん(博士1年生)がオンラインや現地で参加しました。

飯島教授から、ご挨拶、そして日本の超高齢社会および東京大学高齢社会総合研究機構研究全体像について説明し、それぞれに対して、日本とオーストラリアとの違いについて議論しました。また、Dr. Victoria Cornellは、オーストラリアの高齢者問題について紹介しました。

その後、GLAFS生の呂さんから、東京大学高齢社会総合研究機構の研究の一環である「フレイル予防」を中心として、特にコーホート研究の「柏スタディ」および「フレイルチェック活動」の2つのことを紹介しました。GLAFS生の楊さんが、中国の高齢社会問題、特に「社区」という概念について、現在コロナパンデミック中の高齢者問題について説明しました。

Dr. Victoria Cornellは、social gerontologyとsocial connectedness、built environment and housingなどの領域で研究を行っています。当日は、機構長の飯島勝矢教授、副機構長の祐成保志准教授、松田雄二准教授、コスタンティーニヒロコ特任助教、GLAFS生の呂偉達(博士3年生)さん、楊映雪さん(博士3年生)、島田啓太郎さん(博士1年生)がオンラインや現地で参加しました。

飯島教授から、ご挨拶、そして日本の超高齢社会および東京大学高齢社会総合研究機構研究全体像について説明し、それぞれに対して、日本とオーストラリアとの違いについて議論しました。また、Dr. Victoria Cornellは、オーストラリアの高齢者問題について紹介しました。

その後、GLAFS生の呂さんから、東京大学高齢社会総合研究機構の研究の一環である「フレイル予防」を中心として、特にコーホート研究の「柏スタディ」および「フレイルチェック活動」の2つのことを紹介しました。GLAFS生の楊さんが、中国の高齢社会問題、特に「社区」という概念について、現在コロナパンデミック中の高齢者問題について説明しました。

2022.8.16

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

情報システム

生活支援

東京大学高齢社会総合研究機構 2021年度シンポジウム vol.2 「ジェロントロジー総合研究が拓く新未来像」を開催しました

2022年3月9日(水)に、高齢社会総合研究機構の2021年度の総括として「ジェロントロジー総合研究が拓く新未来像」と題したシンポジウムを、オンラインで開催しました。

本会は、東京大学高齢社会総合研究機構が「高齢社会総合研究学・ジェロントロジー」の取り組みを通して、これから先の10年を展望することをテーマとしたオンラインシンポジウムで、358名の方にご登録いただき、当日も多くの方々にご視聴いただきましたことに、感謝申し上げます。

第1部では、1年間取り組んできた産官学民連携における研究及び教育活動の報告として、地域連携のアクションリサーチの報告を、大月副機構長、二瓶准教授、孫特任講師、田中特任研究員から報告いたしました。また、産学連携プロジェクトの展開として、イオン株式会社様、株式会社NTTドコモ様、大和ハウス工業株式会社様からご発表いただきました。さらに実践践型教育WING-GLAFSでの取り組みについて、学生からの発表がありました。

また第2部では「新たな健幸、新たな生きがい、新たなwell-being~産官学民協働からの創造~」をテーマにパネルディスカッションを実施いたしました。産業界としてマルタマフーズ株式会社様、東京ガス株式会社様より事例紹介をご実施いただき、さらに豊島区及び八王子市の住民も交えてのディスカッションを実施いたしました。

産業界からは、ビジネスとしての収支だけでなく、それ以外の付加価値にも着目し取り組むことが、社員のモチベーションアップにつながることや、人生がワクワクする、という見せ方が必要、との意見が挙がり、住民からは、コロナ禍によりフレイルがより注目されており、フレイルチェックやまちづくりにさらに注力していきたい、住民のコミュニケーションを推進して地域に貢献していきたい、とのコメントを頂きました。

祐成副機構長からは、シンポジウムの中でキーワードとなっていた、コモンズ(=共に生きる)は“私”と“公”の間であり、共感が大切であるという視点は分野横断で共有できるのでは、とのコメントがあり、大月機構長からも、研究としてコモンズの評価にまさに取り組んでおり、さらに推進していきたいとの力強い発言がありました。

最後に、飯島機構長からは、コロナに負けずにジェロントロジー研究を推進し、多様な産業界との二人三脚に取り組むとともに、地域住民のみなさんと一緒に、着実にローカルコモンズを積み上げ、提言を出すべく今後も協力いただきたい、と総括し、3時間超のシンポジウムが終了いたしました。

本会は、東京大学高齢社会総合研究機構が「高齢社会総合研究学・ジェロントロジー」の取り組みを通して、これから先の10年を展望することをテーマとしたオンラインシンポジウムで、358名の方にご登録いただき、当日も多くの方々にご視聴いただきましたことに、感謝申し上げます。

第1部では、1年間取り組んできた産官学民連携における研究及び教育活動の報告として、地域連携のアクションリサーチの報告を、大月副機構長、二瓶准教授、孫特任講師、田中特任研究員から報告いたしました。また、産学連携プロジェクトの展開として、イオン株式会社様、株式会社NTTドコモ様、大和ハウス工業株式会社様からご発表いただきました。さらに実践践型教育WING-GLAFSでの取り組みについて、学生からの発表がありました。

また第2部では「新たな健幸、新たな生きがい、新たなwell-being~産官学民協働からの創造~」をテーマにパネルディスカッションを実施いたしました。産業界としてマルタマフーズ株式会社様、東京ガス株式会社様より事例紹介をご実施いただき、さらに豊島区及び八王子市の住民も交えてのディスカッションを実施いたしました。

産業界からは、ビジネスとしての収支だけでなく、それ以外の付加価値にも着目し取り組むことが、社員のモチベーションアップにつながることや、人生がワクワクする、という見せ方が必要、との意見が挙がり、住民からは、コロナ禍によりフレイルがより注目されており、フレイルチェックやまちづくりにさらに注力していきたい、住民のコミュニケーションを推進して地域に貢献していきたい、とのコメントを頂きました。

祐成副機構長からは、シンポジウムの中でキーワードとなっていた、コモンズ(=共に生きる)は“私”と“公”の間であり、共感が大切であるという視点は分野横断で共有できるのでは、とのコメントがあり、大月機構長からも、研究としてコモンズの評価にまさに取り組んでおり、さらに推進していきたいとの力強い発言がありました。

最後に、飯島機構長からは、コロナに負けずにジェロントロジー研究を推進し、多様な産業界との二人三脚に取り組むとともに、地域住民のみなさんと一緒に、着実にローカルコモンズを積み上げ、提言を出すべく今後も協力いただきたい、と総括し、3時間超のシンポジウムが終了いたしました。

2022.3.29

テクノロジー

鎌倉リビングラボin玉縄台 オンラインの集い

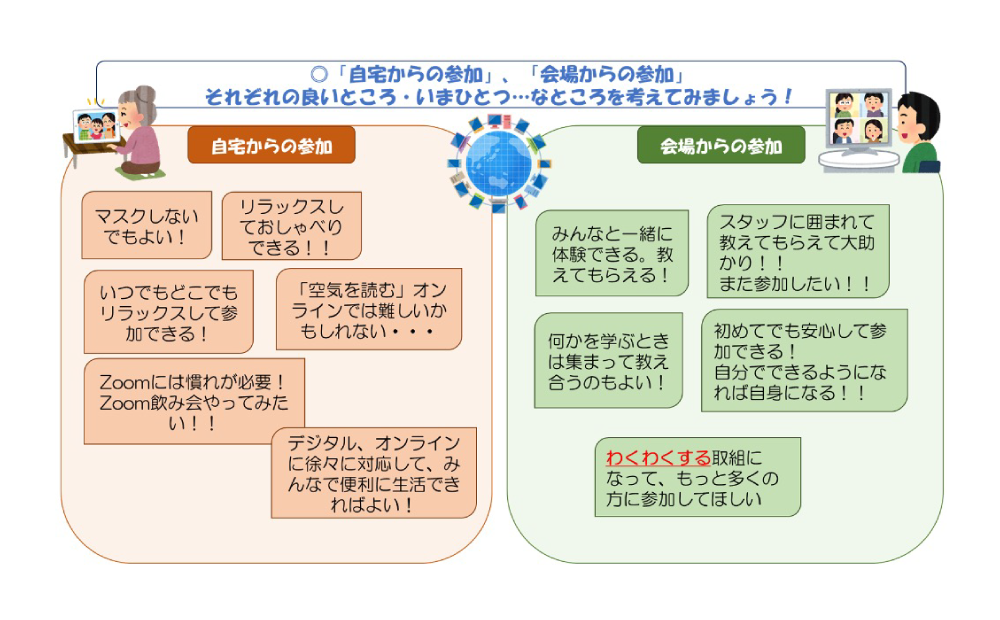

行政課題となっている「高齢者を中心とするデジタル格差解消」をテーマに、鎌倉市玉縄台地域の皆さん、鎌倉市、東京大学IOGの協働によるリビングラボを展開している。

コロナ禍の中でも安心、安全に取り組めるものを3者で模索し、玉縄台住民の皆さんにオンラインミーティングアプリ「Zoom」を体験してもらい、「Zoom」およびオンライン通話等のICTを身近に感じてもらう「オンラインの集い」を開催(自宅または会場からのオンライン参加)。

オンラインの集いでは「Zoom操作の一連の流れ体験」、「座談会」を実施。

Zoom操作の一連の流れ体験では、ミーティング招待メールに記載されているURLにアクセスするところから、退出するまでの一連の流れを参加者全員がその場で体験。

座談会では、「コロナ禍の中での生活の変化や会場から参加」、「会場に集まっての参加、自宅からのオンライン参加の良し悪し」をテーマに意見交換が行われた。

参加者からは「面白い体験ができました。今後、実用できるように頑張りたい。」、「これを機会に、スマホかタブレットで息子家族とビデオ通話をしてみたい。」、「プライベートな交流会をできるようになりたい。」、「わかりやすく面白かったが自分の端末でできるか自信がなく不安。」といった声をいただいた。

コロナ禍の中でも安心、安全に取り組めるものを3者で模索し、玉縄台住民の皆さんにオンラインミーティングアプリ「Zoom」を体験してもらい、「Zoom」およびオンライン通話等のICTを身近に感じてもらう「オンラインの集い」を開催(自宅または会場からのオンライン参加)。

オンラインの集いでは「Zoom操作の一連の流れ体験」、「座談会」を実施。

Zoom操作の一連の流れ体験では、ミーティング招待メールに記載されているURLにアクセスするところから、退出するまでの一連の流れを参加者全員がその場で体験。

座談会では、「コロナ禍の中での生活の変化や会場から参加」、「会場に集まっての参加、自宅からのオンライン参加の良し悪し」をテーマに意見交換が行われた。

参加者からは「面白い体験ができました。今後、実用できるように頑張りたい。」、「これを機会に、スマホかタブレットで息子家族とビデオ通話をしてみたい。」、「プライベートな交流会をできるようになりたい。」、「わかりやすく面白かったが自分の端末でできるか自信がなく不安。」といった声をいただいた。

2020.11.12

テクノロジー

おうち時間を楽しく健康にすごす知恵「おうちえ」を公開しました

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響による、高齢者の閉じこもりやフレイル進行を懸念して、「おうち時間」で気を付けてもらいたいポイント、暮らしの工夫などを集めたアイデア集「おうち時間を楽しく健康にすごす知恵(おうちえ)」を公開しました。この「おうちえ」では、「からだ」「くらし」「きずな」「こころ」の視点からコロナ禍で知っていてもらいたい情報や、日々の暮らしの中で実践できるようなチャレンジ項目などを掲載しています。

冊子として活用することも、1ページ単位でチラシ等として活用することもできます。ぜひご家族、ご友人、地域の皆さまへの情報提供、啓発ツールとしてご活用ください。お問い合わせは「ouchie●iog.u-tokyo.ac.jp(●を@に変更)」まで。

冊子として活用することも、1ページ単位でチラシ等として活用することもできます。ぜひご家族、ご友人、地域の皆さまへの情報提供、啓発ツールとしてご活用ください。お問い合わせは「ouchie●iog.u-tokyo.ac.jp(●を@に変更)」まで。

2020.5.8