WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

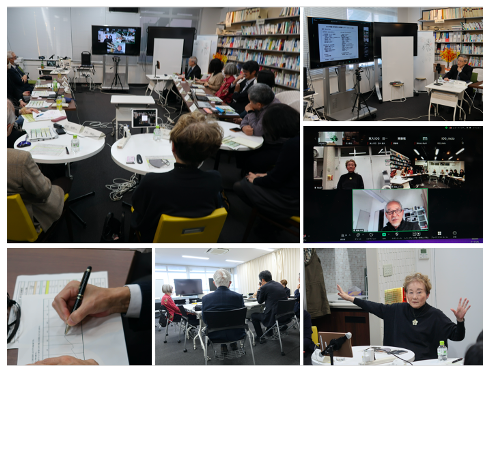

ジェロントロジー産学連携プロジェクト 2024年度 総括会を開催

=ジェロントロジー産学連携プロジェクトの3年間の折り返しの総括としてサロン・アカデミー・共同研究が合同で開催=

2025年3月13日、東京大学高齢社会総合研究機構(IOG)の産学連携活動は中間年度を迎える重要な節目として、今年度の成果と次年度(フェイズ2最終年度)の課題を整理するため、相互交流を目的とした会合が開催されました。

まず、サロンやアカデミーなどの各種イベントの活動報告と2025年度の活動計画案が紹介されました。

研究活動の進展としては、食の在り方研究会とオーラルフレイル予防研究会や今後の研究会を目指す新たな活動についても報告がありました。

また、次年度につながるフレイル予防推進会議とフレイル予防産業振興会(仮称)の動きも紹介されました。

2025年に向けた議論として後半では、飯島勝矢機構長がファシリテーターを務め、2025年の目標と東大IOG産学連携プロジェクトの在り方について活発な議論が行われました。会場参加者とオンライン参加者を合わせて約80名が参加し、次年度の開講式につながる熱心な質疑応答が展開されました。

この会合を通じて、IOGの産学連携活動の現状と今後の方向性や課題が、参加者間で共有され、フェイズの最終年度に向けての具体的な目標設定と行動計画が期待されます。

2025年3月13日、東京大学高齢社会総合研究機構(IOG)の産学連携活動は中間年度を迎える重要な節目として、今年度の成果と次年度(フェイズ2最終年度)の課題を整理するため、相互交流を目的とした会合が開催されました。

まず、サロンやアカデミーなどの各種イベントの活動報告と2025年度の活動計画案が紹介されました。

研究活動の進展としては、食の在り方研究会とオーラルフレイル予防研究会や今後の研究会を目指す新たな活動についても報告がありました。

また、次年度につながるフレイル予防推進会議とフレイル予防産業振興会(仮称)の動きも紹介されました。

2025年に向けた議論として後半では、飯島勝矢機構長がファシリテーターを務め、2025年の目標と東大IOG産学連携プロジェクトの在り方について活発な議論が行われました。会場参加者とオンライン参加者を合わせて約80名が参加し、次年度の開講式につながる熱心な質疑応答が展開されました。

この会合を通じて、IOGの産学連携活動の現状と今後の方向性や課題が、参加者間で共有され、フェイズの最終年度に向けての具体的な目標設定と行動計画が期待されます。

2025.3.24

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

2024年度<ジェロントロジー産学連携プロジェクト>全体ミーティングを開催

=高齢社会の課題解決を考えるにあたりベースとなる2大政策ついて学び、考える=

IOGの産学連携活動は、高齢社会で誰もが生きがいを感じられる社会を目指しています。2024年の活動を振り返り、2030年・2050年に向けての社会実装を進めています。

今回の全体会は策定メンバーの「高齢社会対策大綱」や「住生活基本法」について直接学び、参加者はこれを自分事として読み解き、具体的な実現方法に向けての討論を11号館HASEKO-KUMA HALLで行いました。

その後の対話は、工学11号館ラウンジでの交流会に引き継がれ、エクシングさまのタブレットによるカラオケにより、さらに連携力が高まり次年度につながる全体会となりました。

IOGの産学連携活動は、高齢社会で誰もが生きがいを感じられる社会を目指しています。2024年の活動を振り返り、2030年・2050年に向けての社会実装を進めています。

今回の全体会は策定メンバーの「高齢社会対策大綱」や「住生活基本法」について直接学び、参加者はこれを自分事として読み解き、具体的な実現方法に向けての討論を11号館HASEKO-KUMA HALLで行いました。

その後の対話は、工学11号館ラウンジでの交流会に引き継がれ、エクシングさまのタブレットによるカラオケにより、さらに連携力が高まり次年度につながる全体会となりました。

2025.2.26

WINGS-GLAFS

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生きがい・就労

生活支援

豊かな健康を個と地域のウェルビーイングから考えるサロンは「誰もが心地よく過ごせる”居場所”について」で開催!

=2024年度第6回は<”まち”と”ひと”のつながりを軸に考えてみる!>をテーマに開催=

2月13日、今年度最終のサロンは、「誰もが心地よく過ごせる『居場所』とは!」というテーマで開催されました。浪速松楓会の鯉谷氏と駒川てっとの西岡氏が話題を提供し、Well-beingの視点から「まち」と「ひと」のつながりについて40名以上の参加者と議論しました。

具体的には、駒川てっとの事例を紹介し、支援が必要な人に支援を目的としない関わりを増やす方法について議論されました。喜んで来てもらえる商品やサービスを提供し、自立した仕組みを構築することについても意見が交わされました。

その後、有志の交流会も半数以上方々が参加され、熱いつながりの居場所となりました。

2月13日、今年度最終のサロンは、「誰もが心地よく過ごせる『居場所』とは!」というテーマで開催されました。浪速松楓会の鯉谷氏と駒川てっとの西岡氏が話題を提供し、Well-beingの視点から「まち」と「ひと」のつながりについて40名以上の参加者と議論しました。

具体的には、駒川てっとの事例を紹介し、支援が必要な人に支援を目的としない関わりを増やす方法について議論されました。喜んで来てもらえる商品やサービスを提供し、自立した仕組みを構築することについても意見が交わされました。

その後、有志の交流会も半数以上方々が参加され、熱いつながりの居場所となりました。

2025.2.26

WINGS-GLAFS

テクノロジー

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生活支援

8つの研究テーマが連結して解決を図る「ジェロンテクノロジー」について議論

=2024年度第11回目のアカデミーを2月4日に開催しました=

今回のアカデミーでは、「情報システム」と「ジェロンテクノロジー」の関連に焦点を当て、高齢社会の課題解決を探求しました。

京セラの内藤昌宏氏・ALPジャパンの福元均氏・元高齢者住宅経営者連絡協議会の森川悦明氏を迎え、技術と介護現場の視点から、ジェロンテクノロジーの活用と課題を議論しました。

後半の討論会では、「DX化によって見える社会」をテーマに、30名の参加者が熱い議論を交わし、新技術が社会をどう変えるのか、など暮らしやすい社会の実現にむけて技術革新と社会ニーズを見据え活発な意見交換が行われました。

今回のアカデミーでは、「情報システム」と「ジェロンテクノロジー」の関連に焦点を当て、高齢社会の課題解決を探求しました。

京セラの内藤昌宏氏・ALPジャパンの福元均氏・元高齢者住宅経営者連絡協議会の森川悦明氏を迎え、技術と介護現場の視点から、ジェロンテクノロジーの活用と課題を議論しました。

後半の討論会では、「DX化によって見える社会」をテーマに、30名の参加者が熱い議論を交わし、新技術が社会をどう変えるのか、など暮らしやすい社会の実現にむけて技術革新と社会ニーズを見据え活発な意見交換が行われました。

2025.2.13

WINGS-GLAFS

テクノロジー

まちづくり

地域包括ケア

生活支援

住み慣れたエリアで最後まで自分の望む生活をおくれるか?について議論

=2024年度第10回目のアカデミーを1月21日に開催しました=

2025年以降の高齢化社会に向けた地域包括ケアシステムについて、45名ほどがハイブリッド形式で議論を行いました。この会議では、「まちづくり」と「在宅医療・介護」の将来像を焦点に開催しました。

フォルクモアの森川悦明氏・マザーズ(ミサワホームグループ)の吉田肇氏・文京区社会福祉協議会の浦田愛氏・(株)想ひ人の金子萌氏の4名の専門家から地域包括ケアシステムの実際についてレクチャーを受けました。

後半のディスカッションでは、「エリアごとの地域包括ケアシステムの構築と充実」「高齢化社会に向けた備えの重要性」「情報提供や安心して相談できる窓口」などについて活発な意見交換が行われました。

地域包括ケアシステムをまちづくりに不可欠なインフラとして捉え、その価値や在り方、そして具体的な取り組みや課題から参加者の理解が深まるアカデミーとなりました。

2025年以降の高齢化社会に向けた地域包括ケアシステムについて、45名ほどがハイブリッド形式で議論を行いました。この会議では、「まちづくり」と「在宅医療・介護」の将来像を焦点に開催しました。

フォルクモアの森川悦明氏・マザーズ(ミサワホームグループ)の吉田肇氏・文京区社会福祉協議会の浦田愛氏・(株)想ひ人の金子萌氏の4名の専門家から地域包括ケアシステムの実際についてレクチャーを受けました。

後半のディスカッションでは、「エリアごとの地域包括ケアシステムの構築と充実」「高齢化社会に向けた備えの重要性」「情報提供や安心して相談できる窓口」などについて活発な意見交換が行われました。

地域包括ケアシステムをまちづくりに不可欠なインフラとして捉え、その価値や在り方、そして具体的な取り組みや課題から参加者の理解が深まるアカデミーとなりました。

2025.1.29

WINGS-GLAFS

フレイル予防

まちづくり

生活支援

金融と法

ALP(アドバンス・ライフ・プランニング)を活用した高齢者の生活を支える仕組みについて議論

=2024年度第9回目のアカデミーを1月9日に開催しました=

第7回、8回に続き、「金融関連及び法」の3部作の最終章として第9回は40名ほどがハイブリッド形式で議論しました。

今回は、(株)想ひ人の山崎宏氏、日本郵便地方創生推進部の五十嵐拓氏、竹中正博氏、フレイルサポート仁淀川の小松仁視氏より各現場の事例などのレクチャーを受けました。

これを受け、生活支援・相談とプランニング、そしてアドバイザーの役割、本人と伴走するサービス、ACPを表現するツールとその活用など、実行可能なACPや高齢者の生活を支える仕組みについて活発な質疑や議論が交わされたアカデミーとなりました。

第7回、8回に続き、「金融関連及び法」の3部作の最終章として第9回は40名ほどがハイブリッド形式で議論しました。

今回は、(株)想ひ人の山崎宏氏、日本郵便地方創生推進部の五十嵐拓氏、竹中正博氏、フレイルサポート仁淀川の小松仁視氏より各現場の事例などのレクチャーを受けました。

これを受け、生活支援・相談とプランニング、そしてアドバイザーの役割、本人と伴走するサービス、ACPを表現するツールとその活用など、実行可能なACPや高齢者の生活を支える仕組みについて活発な質疑や議論が交わされたアカデミーとなりました。

2025.1.15

WINGS-GLAFS

フレイル予防

まちづくり

生きがい・就労

生活支援

金融と法

高齢者が守りから人生の Well-Being に向けて積極的に取り組む姿勢の変化について議論

=2024年度第8回目のアカデミーを12月19日に開催しました=

前回の「まちづくり」と「金融関連及び法」につづき、今回は「高齢者地域就労」と「金融関連及び法」と地域就労に視点を置いて40名ほどがハイブリッド議論いたしました。

京都府立医科大学の樋山雅美先生より 「臨床心理学の観点から見た「高齢者のウェルビーイング」について」行動心理学的な視点でお話し頂きました。

また、ニッセイ基礎研究所(IOG)の前田展弘様より「シニアの経済環境の実態把握」 について・(株)オースタンスの加藤達也様から「歳を重ねて、楽しみがある人生に」 とシニア生活と消費にかかわる実態など、貴重な情報から現実を学ぶ機会となりました。

以上3つの視点から、後半はウェルビーイング向上という点をもとに『いかに、シニア世代に楽しくお金を使ってもらうことができるか?』 について産業界の視点から活発な質疑や議論が交わされたアカデミーとなりました。

前回の「まちづくり」と「金融関連及び法」につづき、今回は「高齢者地域就労」と「金融関連及び法」と地域就労に視点を置いて40名ほどがハイブリッド議論いたしました。

京都府立医科大学の樋山雅美先生より 「臨床心理学の観点から見た「高齢者のウェルビーイング」について」行動心理学的な視点でお話し頂きました。

また、ニッセイ基礎研究所(IOG)の前田展弘様より「シニアの経済環境の実態把握」 について・(株)オースタンスの加藤達也様から「歳を重ねて、楽しみがある人生に」 とシニア生活と消費にかかわる実態など、貴重な情報から現実を学ぶ機会となりました。

以上3つの視点から、後半はウェルビーイング向上という点をもとに『いかに、シニア世代に楽しくお金を使ってもらうことができるか?』 について産業界の視点から活発な質疑や議論が交わされたアカデミーとなりました。

2024.12.27

WINGS-GLAFS

生きがい・就労

生活支援

「人生の谷にあたったとき、どのように復活しているのか」をテーマに <L100 自分達ラボ>メンバーにより12月のライフデザインサロンを開催

=自分たちのライフデザインを考える<50名インタビュー『働く女性の人生カタログ』>をもとにライフデザインの転機などについて対話いたしました=

今回のサロンは12月10日に3年ぶりのリアル&オンラインのハイブリッドで開催いたしました。

テーマは<50名インタビュー『働く女性の人生カタログ』>より「人生の谷にあたったとき、どのように復活しているのか」について紹介いただき、参加の皆さんに<人生曲線>を書いていただきながら、それぞれ人生の谷や底からの復活経験について4つのグループにわかれての活発な対話となりました。

人生の谷さまざまな谷から抜け出すための力になったものは何か、さまざまな乗り越え方を考えるライフデザインのサロンとなりました。

今回のサロンは12月10日に3年ぶりのリアル&オンラインのハイブリッドで開催いたしました。

テーマは<50名インタビュー『働く女性の人生カタログ』>より「人生の谷にあたったとき、どのように復活しているのか」について紹介いただき、参加の皆さんに<人生曲線>を書いていただきながら、それぞれ人生の谷や底からの復活経験について4つのグループにわかれての活発な対話となりました。

人生の谷さまざまな谷から抜け出すための力になったものは何か、さまざまな乗り越え方を考えるライフデザインのサロンとなりました。

2024.12.27

WINGS-GLAFS

フレイル予防

地域包括ケア

生きがい・就労

生活支援

豊かな健康を個と地域のウェルビーイングから考えるサロンは 「よりよく生きるしあわせについて」で開催!

=2024年度第5回は<健康長寿を、よりよく生きるしあわせについて考えてみませんか? >をテーマに開催=

12月6日、豊かな健康を個と地域のウェルビーイングを議論するサロン第5回目は、「健康とはなんでしょうか?」と、京セラ株式会社の内藤氏より問いかけと共に話題提供いただき、Well-being の視点から健康な活動や社会での活躍や豊かさと共にあるフレイル予防の未来について考え語りあいました。

具体的なテーマの一つは「肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも満たされた状態」とは年齢に関係なく、満たされている状態を阻害する要因に対して事前の予防や対策を講じて自分らしく生き活きと活躍する社会や環境を整えることが「健康」のポイントであることについてです。

そして、もう一つは「フレイル予防は決して年配者のみの問題ではない」という視点から、「フレイルやその予防について」学校教育など子供の頃からふれるカリキュラムがあったり、若者やミドルが企業活動の中で「健康」と同様に学べることについてです。これら、日頃の生活において「フレイル予防」を身近に意識できるような環境を作り出していくことの重要性について、ハイブリッドによる熱い議論が交わされたサロンとなりました。

12月6日、豊かな健康を個と地域のウェルビーイングを議論するサロン第5回目は、「健康とはなんでしょうか?」と、京セラ株式会社の内藤氏より問いかけと共に話題提供いただき、Well-being の視点から健康な活動や社会での活躍や豊かさと共にあるフレイル予防の未来について考え語りあいました。

具体的なテーマの一つは「肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも満たされた状態」とは年齢に関係なく、満たされている状態を阻害する要因に対して事前の予防や対策を講じて自分らしく生き活きと活躍する社会や環境を整えることが「健康」のポイントであることについてです。

そして、もう一つは「フレイル予防は決して年配者のみの問題ではない」という視点から、「フレイルやその予防について」学校教育など子供の頃からふれるカリキュラムがあったり、若者やミドルが企業活動の中で「健康」と同様に学べることについてです。これら、日頃の生活において「フレイル予防」を身近に意識できるような環境を作り出していくことの重要性について、ハイブリッドによる熱い議論が交わされたサロンとなりました。

2024.12.25

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

ジェロントロジー産学連携プロジェクト2024<2Days Workshop>開催

=ジェロントロジー産官学で考えるウェルビーイングを実現する社会!をテーマをキャンパス合宿形式で2日間にわたり開催しました=

ジェロントロジー産学連携プロジェクトでは、昨年につづき今年は9月26〜27日に東大本郷キャンパス工学2号館講義室を会場に2Dsy Workshpoをハイブリッドで開催しました。

飯島機構長より開会の後、わたしたちのウェルビーイングとは!を対話体感し参加者それぞれが一緒に考える機会として、NTT 社会情報研究所(Well-being研究プロジェクト):深山篤氏・橋本遼氏より<ウェルビーイングカードをもとに ハイブリッド交流WS>を、同社コミュニケーション科学基礎研究所:渡邊淳司氏より<Social Well-beingに関する実践と探求>の講演受け能動的なセッションでスタートしました。

翌日はIOG田中友規先生より<IOGが目指すウェルビーイングの取組>・菅原育子先生より<いま何故ウェルビーイングなのか>について学びながら、「ウェルビーイングを感じられる社会」を産官学でどう実現するのかを学び・考える機会となりました。

また、両日ともセッション後半は、自社でのウェルビーイングの取り組みや個人の所感なども含め参加者の意見交換。1日目には有志参加の懇親会などもあり、実現するために産学官の役割など活発な討論となり、2日間でのべ100名ほどが共に学び語る刺激の多いWorkshopでした。

ジェロントロジー産学連携プロジェクトでは、昨年につづき今年は9月26〜27日に東大本郷キャンパス工学2号館講義室を会場に2Dsy Workshpoをハイブリッドで開催しました。

飯島機構長より開会の後、わたしたちのウェルビーイングとは!を対話体感し参加者それぞれが一緒に考える機会として、NTT 社会情報研究所(Well-being研究プロジェクト):深山篤氏・橋本遼氏より<ウェルビーイングカードをもとに ハイブリッド交流WS>を、同社コミュニケーション科学基礎研究所:渡邊淳司氏より<Social Well-beingに関する実践と探求>の講演受け能動的なセッションでスタートしました。

翌日はIOG田中友規先生より<IOGが目指すウェルビーイングの取組>・菅原育子先生より<いま何故ウェルビーイングなのか>について学びながら、「ウェルビーイングを感じられる社会」を産官学でどう実現するのかを学び・考える機会となりました。

また、両日ともセッション後半は、自社でのウェルビーイングの取り組みや個人の所感なども含め参加者の意見交換。1日目には有志参加の懇親会などもあり、実現するために産学官の役割など活発な討論となり、2日間でのべ100名ほどが共に学び語る刺激の多いWorkshopでした。

2024.10.4

2024上期総括会.png)

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

ジェロントロジー産学連携プロジェクト 2024年度 前期総括会を開催

=ジェロントロジー産学連携プロジェクトフェイズ2の残りの1年半で何を実現させていくのかについて産学で考える機会として開催=

ジェロントロジー産学連携プロジェクト活動が2023年度から3年間の今年はフェイズ2の折り返しとなり、各研究会の進めているプロジェクトの状況を把握と具体的な活動へと、2024年度の前期総括会を9月12日に東大本郷工学8号702(ライブラリー)とオンラインのハイブリッドで50名ほどが集い開催いたしました。

今回は、「フレイル予防推進会議の活動・食の在り方研究会の活動・高齢者地域就労生涯現役研究会勉強会・金融関連及び法研究準備会・まちづくり標準化研究会」の進捗共有化。

次に辻先生より 「在宅医療」(中央法規出版)の発行・田中友規先生より「東大IOGウェルビーイングの研究」についての紹介と新たな情報インプットの刺激を受けました。

後半は、当プロジェクトからスピンアウトしようと動き出したプロジェクトから未だ構想段階のプロジェクトまで様々な活動状況の中で、「テーマでの課題、解決の方向、重要・必要性は分かっているが、なぜ、国民、企業は解決に動き出さないのか」をテーマに次へ一歩についての総合討論が熱く交わされた総括会となりました。

ジェロントロジー産学連携プロジェクト活動が2023年度から3年間の今年はフェイズ2の折り返しとなり、各研究会の進めているプロジェクトの状況を把握と具体的な活動へと、2024年度の前期総括会を9月12日に東大本郷工学8号702(ライブラリー)とオンラインのハイブリッドで50名ほどが集い開催いたしました。

今回は、「フレイル予防推進会議の活動・食の在り方研究会の活動・高齢者地域就労生涯現役研究会勉強会・金融関連及び法研究準備会・まちづくり標準化研究会」の進捗共有化。

次に辻先生より 「在宅医療」(中央法規出版)の発行・田中友規先生より「東大IOGウェルビーイングの研究」についての紹介と新たな情報インプットの刺激を受けました。

後半は、当プロジェクトからスピンアウトしようと動き出したプロジェクトから未だ構想段階のプロジェクトまで様々な活動状況の中で、「テーマでの課題、解決の方向、重要・必要性は分かっているが、なぜ、国民、企業は解決に動き出さないのか」をテーマに次へ一歩についての総合討論が熱く交わされた総括会となりました。

2024.9.18

202420730_5回生活支援」と「フレイル予防」を「情報システム」で解決.png)

WINGS-GLAFS

フレイル予防

まちづくり

情報システム

生きがい・就労

生活支援

産業界がどのような貢献やビジネスが出来るか?!取り組むために必要な情報やその情報システムの在り方などを議論

=2024年度第5回目のアカデミーを7月30日に開催しました=

当日は、本郷キャンパス工学8号館722教室とハイブリッドの開催でGLAFS学生も含め50名を超えるメンバーが、「生活支援」と「フレイル予防」を「情報システム」で解決。について議論いたしました。

介護保険制度発足後20年以上が経過し、フレイルが深刻となる「女性の単身世帯」が増加する超高齢社会において地域の生活支援が重要な役割を持ってきます。

今回は、生活圏域毎の生活を支える・自治体と民間企業の連携を促進するため。それぞれソーシャルキャピタル充足の必要性などについて、東京大学名誉教授広瀬 通孝先生より<AIの活用等地域ソーシャルキャピタルづくりに期待されること>、東京大学IOGの神谷 哲朗氏・蒔野 充照氏より<地域包括ケア(まちづくり)基本概念を主眼においた日常生活圏におけるソーシャルキャピタルの重要性>の話題提供いただきました。

その後、参加企業の皆様と企業ソーシャルキャピトルの充足に向けてどのような貢献やビジネスが出来るかどうか、そして、企業が取り組むために必要な情報やその情報システムの在り方、そしてこの活動の課題などについてグループワークによる活発な議論が交わされました。

当日は、本郷キャンパス工学8号館722教室とハイブリッドの開催でGLAFS学生も含め50名を超えるメンバーが、「生活支援」と「フレイル予防」を「情報システム」で解決。について議論いたしました。

介護保険制度発足後20年以上が経過し、フレイルが深刻となる「女性の単身世帯」が増加する超高齢社会において地域の生活支援が重要な役割を持ってきます。

今回は、生活圏域毎の生活を支える・自治体と民間企業の連携を促進するため。それぞれソーシャルキャピタル充足の必要性などについて、東京大学名誉教授広瀬 通孝先生より<AIの活用等地域ソーシャルキャピタルづくりに期待されること>、東京大学IOGの神谷 哲朗氏・蒔野 充照氏より<地域包括ケア(まちづくり)基本概念を主眼においた日常生活圏におけるソーシャルキャピタルの重要性>の話題提供いただきました。

その後、参加企業の皆様と企業ソーシャルキャピトルの充足に向けてどのような貢献やビジネスが出来るかどうか、そして、企業が取り組むために必要な情報やその情報システムの在り方、そしてこの活動の課題などについてグループワークによる活発な議論が交わされました。

2024.8.20

202420709_4回「まちづくり」と「高齢者地域就労」.png)

WINGS-GLAFS

フレイル予防

まちづくり

生きがい・就労

生活支援

次世代に 繋がる「まちづくりの在り方」について「高齢者地域就労」も交えて議論

=2024年度第4回目のアカデミーを7月09日に開催しました=

当日は、本郷キャンパス工学8号館722教室とハイブリッドの開催で50名ほどがまちづくりにおける国の動きや自治体の先行事例、実際の住民の声もうかがいながら議論討論いたしました。

今回は、21 世紀のまちづくりは「住民」が主体となり、自治体や企業と「共創」して持続可能な まちを如何に維持するかの重要性と「団地間のサバイバル時代」という事務局より問題提起からはじまりました。

これを受けて、IOG客員研究員の前田 展弘氏より高齢者の社会参加と地域人材に関する論点整理について。これにつづき生駒市・こま武蔵台・八王子めじろ台の住民参加のまちづくり取組と課題などについて地域代表や行政からの紹介がありました。

後半の討論会では、一つ一つ積み上げてゆくことや住民・市民力を引き出し高めること、そして信じることなどの重要性とこれに産業力の関わりや果たす役割などについて活発な議論が交わされました。

当日は、本郷キャンパス工学8号館722教室とハイブリッドの開催で50名ほどがまちづくりにおける国の動きや自治体の先行事例、実際の住民の声もうかがいながら議論討論いたしました。

今回は、21 世紀のまちづくりは「住民」が主体となり、自治体や企業と「共創」して持続可能な まちを如何に維持するかの重要性と「団地間のサバイバル時代」という事務局より問題提起からはじまりました。

これを受けて、IOG客員研究員の前田 展弘氏より高齢者の社会参加と地域人材に関する論点整理について。これにつづき生駒市・こま武蔵台・八王子めじろ台の住民参加のまちづくり取組と課題などについて地域代表や行政からの紹介がありました。

後半の討論会では、一つ一つ積み上げてゆくことや住民・市民力を引き出し高めること、そして信じることなどの重要性とこれに産業力の関わりや果たす役割などについて活発な議論が交わされました。

2024.7.18

WINGS-GLAFS

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生活支援

2024年度 第2回 豊かな健康を個と地域のウェルビーイングから考える サロンを開催!

=産学連携 飯島先生を囲むサロンは<豊かな健康を個と地域のウェルビーイングから考える>サロンとして今年度の第2回目を6月19日に開催したしました=

より広い視点で生活や地域の健康を議論する対話機会のサロン第2回目が、東大本郷キャンパスのリアル会場とオンラインのハイブリッドの開催で35名ほどが集いました。

今回はアフラック(共同研究推進室)さま・HatchHealthcareさまより「介護エコシステムの構築に向けて」というテーマで、介護の必要性を感じたなるべく早い段階から、家族を含む周囲から適切な対応を受けられるようにするためには、どういった取り組みが有用か。

そして、産学官連携による高齢者とそのご家族への支援のあり方はどうした良いのかなど。フレイル予防や介護の分野におけるエコシステムについて参加者のみなさんの質問やアイデアやコメントなどが多く寄せられる時間ともなりましした。

終了後も、参加企業の皆さまのゆるやかな対話や意見交換などがつづき、会場は熱い空気につつまれていました。

より広い視点で生活や地域の健康を議論する対話機会のサロン第2回目が、東大本郷キャンパスのリアル会場とオンラインのハイブリッドの開催で35名ほどが集いました。

今回はアフラック(共同研究推進室)さま・HatchHealthcareさまより「介護エコシステムの構築に向けて」というテーマで、介護の必要性を感じたなるべく早い段階から、家族を含む周囲から適切な対応を受けられるようにするためには、どういった取り組みが有用か。

そして、産学官連携による高齢者とそのご家族への支援のあり方はどうした良いのかなど。フレイル予防や介護の分野におけるエコシステムについて参加者のみなさんの質問やアイデアやコメントなどが多く寄せられる時間ともなりましした。

終了後も、参加企業の皆さまのゆるやかな対話や意見交換などがつづき、会場は熱い空気につつまれていました。

2024.6.28

202420240606_2回「フレイル予防-」.png)

WINGS-GLAFS

フレイル予防

まちづくり

生きがい・就労

生活支援

「高齢者地域就労」とフレイルの進行による社会保障負担が増加など日本経済への影響や、産学連携によりどのような対処が出来るか!などを議論

=2024年度第2回目のアカデミーを6月6日に開催しました=

当日は、本郷キャンパス工学8号館722教室とハイブリッド開催で50名を超える参加となりました。

機構長の飯島先生より開会コメントの後、前田 展弘氏より「企業と高齢者就労に関する論点整理の問題提起があり、飯島先生よりフレイル予防の新たな知見について紹介がありました。

その後、企業における高齢者就労の取り組みなどの提供話題をうかがい、後半は<「フレイル予防」と「高齢者地域就労」を、企業が実現するには!>というテーマで活発なパネルディスカッションと参加者からの質問や意見なども加わり熱い議論が交わされました。

今回は、高齢者の活性化は日本の市場(消費、労働)にとって必要不可欠の問題 として、課題と課題解決の方向性を基に如何社会実装していくのかが重点となったアカデミーとなりました。

当日は、本郷キャンパス工学8号館722教室とハイブリッド開催で50名を超える参加となりました。

機構長の飯島先生より開会コメントの後、前田 展弘氏より「企業と高齢者就労に関する論点整理の問題提起があり、飯島先生よりフレイル予防の新たな知見について紹介がありました。

その後、企業における高齢者就労の取り組みなどの提供話題をうかがい、後半は<「フレイル予防」と「高齢者地域就労」を、企業が実現するには!>というテーマで活発なパネルディスカッションと参加者からの質問や意見なども加わり熱い議論が交わされました。

今回は、高齢者の活性化は日本の市場(消費、労働)にとって必要不可欠の問題 として、課題と課題解決の方向性を基に如何社会実装していくのかが重点となったアカデミーとなりました。

2024.6.24

20240514_アカデミー(8つのテーマ課題).png)

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

「8つのテーマの課題解決で実現する社会」何に取り組んで行けば良いのかを参加企業と議論!

=2024年度第1回目のアカデミーを5月14日に開催しました=

当日は、本郷キャンパス工学8号館722教室が満席となりハイブリッド参加も含め60名ほどが集い、今年スタートのアカデミーが開催されました。

最初に機構長の飯島先生より「学実から実学への転換と企業への期待」を、事務局から「8つのテーマから今までの学び」について紹介がありました。

その後、ジェロントロジー産学連携プロジェクト参加企業の方々や学生と、「あるべき社会・あって欲しい社会について、何を求めているのか?やりたい事とは!」などのテーマで対話が進み参加者それぞれの意見が出されました。

後半の「その実現にすべき事はなにか!」についての議論では、ネガティブからハピネスイメージへの転換や介護と予防の領域や視点について、さらには連携事業の重要性など、前半を受けての熱い議論が交わされました。

今回は総合的なセッションとなりましたが、今後8つのテーマを関連づけて掛け合わせによる複合テーマと事業視察などにより実学に向けた、今年度アカデミーのスタートとなりました。

当日は、本郷キャンパス工学8号館722教室が満席となりハイブリッド参加も含め60名ほどが集い、今年スタートのアカデミーが開催されました。

最初に機構長の飯島先生より「学実から実学への転換と企業への期待」を、事務局から「8つのテーマから今までの学び」について紹介がありました。

その後、ジェロントロジー産学連携プロジェクト参加企業の方々や学生と、「あるべき社会・あって欲しい社会について、何を求めているのか?やりたい事とは!」などのテーマで対話が進み参加者それぞれの意見が出されました。

後半の「その実現にすべき事はなにか!」についての議論では、ネガティブからハピネスイメージへの転換や介護と予防の領域や視点について、さらには連携事業の重要性など、前半を受けての熱い議論が交わされました。

今回は総合的なセッションとなりましたが、今後8つのテーマを関連づけて掛け合わせによる複合テーマと事業視察などにより実学に向けた、今年度アカデミーのスタートとなりました。

2024.5.21

WINGS-GLAFS

フレイル予防

地域包括ケア

生活支援

2023年度第6回 アクティブヘルス&ケアサロン(飯島先生を囲む会)を開催!

=産学連携サロン<アクティブヘルス&ケア>2023年度締めの第6回は、「住まい手が自宅で永く健康に暮らせる施策について!」をテーマに2月15日に飯島先生を囲みIOGジェロプロ参加企業の方々と開催したしました=

東大本郷キャンパスのリアル会場とオンラインのハイブリッドで30名ほどが集い、

東京ガスさまより生活インフラに欠かせない事業視点から「住居」から「食」まで幅広い健康長寿への取り組み活動ご紹介からの開催となりました。

今回は、取り組みの一つとして「めざめよ!五感」という味覚と臭覚を試すことによる自分の機能と状況を把握しながらコミュニケーションを取り健康を意識するプログラムの体験機会がありました。

ミニカップに口をつけて、これは何の味? 綿棒を手に、この匂いは・・・!

笑顔で対話しながら共に生活に欠かせない豊かな身体機能について考えるシーンが印象的でもありました。

参加者がそれぞれに体験と共に、ご自分の事業との関連や共創の可能性なども質問やコメントで語りあう、まさにサロン風景の展開となりました。

東大本郷キャンパスのリアル会場とオンラインのハイブリッドで30名ほどが集い、

東京ガスさまより生活インフラに欠かせない事業視点から「住居」から「食」まで幅広い健康長寿への取り組み活動ご紹介からの開催となりました。

今回は、取り組みの一つとして「めざめよ!五感」という味覚と臭覚を試すことによる自分の機能と状況を把握しながらコミュニケーションを取り健康を意識するプログラムの体験機会がありました。

ミニカップに口をつけて、これは何の味? 綿棒を手に、この匂いは・・・!

笑顔で対話しながら共に生活に欠かせない豊かな身体機能について考えるシーンが印象的でもありました。

参加者がそれぞれに体験と共に、ご自分の事業との関連や共創の可能性なども質問やコメントで語りあう、まさにサロン風景の展開となりました。

2024.2.19

WINGS-GLAFS

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生活支援

和気アイアイ!東京都フレイルサポーターが東大本郷キャンパスに集いました!

『東大にみんなで集まろう!』 まってま〜す。の呼びかけに、年の瀬の2023年12月20日(水)文京区・台東区・豊島区・板橋区・江戸川区・国立市・西東京市、ほか 60名ほどのフレイルサポーター・トレーナー・行政職員の皆さまが本郷キャンパスに集い「東京都フレイルサポーターの集い」を開催しました。

お一人お一人が、各自治体オリジナルのキャラクターやマークなどを腕や胸に描いた緑のシャツを羽織り、全員が一言づつ活動の想いを語り合いました。

「フレイルサポーター活動を他の自治体に参加して知りました」「自分の自治体でも実施したいと相談したらスタートを協力してもらいました」「他自治体のサポーターの方々が養成講座の際に支援をしてくださいました」など、活動が広がっていった経緯などを伺う機会となりました。

さらに、自分の居場所であったり、自分を見直し鍛えるきっかけとなったり、仲間ができたり、これから楽しいことをやっていきたいなど。熱く、笑いもありの、笑顔と相互関係あふれる湧き相愛の対話が新しい年にもつながる集いとなりました。

また、高知県仁淀川町のフレイルサポーターがゲスト参加し、高齢化率60%近いまちの10年後を想い、素敵なまちにしていきたいことや、活動を始めた経緯、90歳代のスーパーサポーターさん数名の存在などの紹介もありました。

最後は安田講堂の前で皆様と記念撮影を行い、笑顔と拍手で閉会となりました。

お一人お一人が、各自治体オリジナルのキャラクターやマークなどを腕や胸に描いた緑のシャツを羽織り、全員が一言づつ活動の想いを語り合いました。

「フレイルサポーター活動を他の自治体に参加して知りました」「自分の自治体でも実施したいと相談したらスタートを協力してもらいました」「他自治体のサポーターの方々が養成講座の際に支援をしてくださいました」など、活動が広がっていった経緯などを伺う機会となりました。

さらに、自分の居場所であったり、自分を見直し鍛えるきっかけとなったり、仲間ができたり、これから楽しいことをやっていきたいなど。熱く、笑いもありの、笑顔と相互関係あふれる湧き相愛の対話が新しい年にもつながる集いとなりました。

また、高知県仁淀川町のフレイルサポーターがゲスト参加し、高齢化率60%近いまちの10年後を想い、素敵なまちにしていきたいことや、活動を始めた経緯、90歳代のスーパーサポーターさん数名の存在などの紹介もありました。

最後は安田講堂の前で皆様と記念撮影を行い、笑顔と拍手で閉会となりました。

2023.12.27

20231225_アカデミー(情報システム).png)

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

情報システム

地域コミュニティの維持・活性化、そして「社会参加」をいかにしてデジタルテクノロジーでサポートできるかについて討論!

=「モバイルICTによるコミュニティの維持・活性化と地域情報のアーカイブ・コンテンツ化と発信」を<アカデミー「情報システム」後期> にて開催しました。=

2023年12月25日のアカデミーは、東京大学名誉教授の廣瀬 通孝先生、株式会社zeroinonの上岡氏・隈研吾建築都市設計事務所の新津保氏をお迎えし、仁淀川町における探索研究・地域コンテンツの保存と価値の研究と話題の紹介をいただき、後半は<ICTは超高齢社会を救えるか? 地域をつなぐICT>についてディスカッションをいたしました。

話題は<ICTは地域をつなげることが出来るのか?>をベースに、IOGがすでに活動している高知県仁淀川町、交流のある世田谷の活動団体、そして本郷キャンパスをつなぎ、ICTツールのアプリを活用しながらリアルなつながり感を体験いたしました。

また、地域コンテンツとして愛媛県の宇和島・中島など地域の施設や古民家のアーカイブから既存文化の継承や地元やそれ以外の方々が関われるコミュニケーションプログラムについても活発な対話が進み、ICTが身近につながる架け橋となり関係性を高める価値など興味深い議論となりました。

2023年12月25日のアカデミーは、東京大学名誉教授の廣瀬 通孝先生、株式会社zeroinonの上岡氏・隈研吾建築都市設計事務所の新津保氏をお迎えし、仁淀川町における探索研究・地域コンテンツの保存と価値の研究と話題の紹介をいただき、後半は<ICTは超高齢社会を救えるか? 地域をつなぐICT>についてディスカッションをいたしました。

話題は<ICTは地域をつなげることが出来るのか?>をベースに、IOGがすでに活動している高知県仁淀川町、交流のある世田谷の活動団体、そして本郷キャンパスをつなぎ、ICTツールのアプリを活用しながらリアルなつながり感を体験いたしました。

また、地域コンテンツとして愛媛県の宇和島・中島など地域の施設や古民家のアーカイブから既存文化の継承や地元やそれ以外の方々が関われるコミュニケーションプログラムについても活発な対話が進み、ICTが身近につながる架け橋となり関係性を高める価値など興味深い議論となりました。

2023.12.27

WINGS-GLAFS

フレイル予防

地域包括ケア

生活支援

2023年度 第5回 アクティブヘルス&ケア サロン(飯島先生を囲む会)を開催!

=産学連携サロン<アクティブヘルス&ケア>の2023年度第5回は、「いつからはじめれば「 予防 」なの?「 予防 」はいくつからはじめればよいの?」をテーマに12月6日に飯島先生を囲みIOGジェロプロ参加企業の方々と開催いたしました=

東大本郷キャンパスのリアル会場とハイブリッドで<産学官連携でのフレイル予防事業を考える>にGLAFSの学生も交え20名ほどが集いました。

今回は、住まう視点からみた予防促進のデザインと産学連携にむけ、みんなが⻑寿(⻑生き)を目指すわけや、⻑寿(⻑生き)と幸せの関係、そしてフレイル予防はいくつからはじめればよいのだろうか? など、参加者がそれぞれに質疑を進めつつ、すこし深いお話も少し交えて、産学連携への一歩進める活発な議論となりました。

東大本郷キャンパスのリアル会場とハイブリッドで<産学官連携でのフレイル予防事業を考える>にGLAFSの学生も交え20名ほどが集いました。

今回は、住まう視点からみた予防促進のデザインと産学連携にむけ、みんなが⻑寿(⻑生き)を目指すわけや、⻑寿(⻑生き)と幸せの関係、そしてフレイル予防はいくつからはじめればよいのだろうか? など、参加者がそれぞれに質疑を進めつつ、すこし深いお話も少し交えて、産学連携への一歩進める活発な議論となりました。

2023.12.22

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生活支援

金融と法

住宅・不動産関係以外の多様な業態企業による「地域活性化」活動への学びと議論!

=「持続可能なまちづくり」の必要性、緊急性から多くの企業が関心をもち、事業に参画する重要性について<アカデミー「まちづくり」前期> で議論しました。=

2023年9月15日のアカデミーは、いま・そして今後郊外住宅団地で起きるうることを総論と各論で提示し、その解決策として国の有識者による「郊外住宅団地再生検討委員会」の中間報告書「民間認証制度によるまちづくり」を活用することを提案した。

また、鉄道会社や大手スーパーなど住宅・不動産関係以外の企業における「まちづくり: 地域活性化」の活動事例を学び、後半は多業種企業の参画することの価値と必要性などについて熱いディスカッションとなりました。

2023年9月15日のアカデミーは、いま・そして今後郊外住宅団地で起きるうることを総論と各論で提示し、その解決策として国の有識者による「郊外住宅団地再生検討委員会」の中間報告書「民間認証制度によるまちづくり」を活用することを提案した。

また、鉄道会社や大手スーパーなど住宅・不動産関係以外の企業における「まちづくり: 地域活性化」の活動事例を学び、後半は多業種企業の参画することの価値と必要性などについて熱いディスカッションとなりました。

2023.9.26

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

ジェロントロジー産学連携プロジェクト2023<2DaysWorkshop>開催

=ジェロントロジー産学連携で考える近未来(2030年、2040年)の日本の姿と今すべきこと!などをキャンパス合宿形式で2日間にわたり開催しました=

ジェロントロジー産学連携プロジェクトでは、昨年1Day Workshopを開催しましたが、今年は8月24〜25日に東大本郷キャンパス山上会館大会議室を会場に「どうする日本〜世界に前例の無い超高齢人口減少社会を迎えて〜」をテーマに2日間にわたり開催いたしました。

飯島機構長より開会の後、特任講師の孫先生より<東京大学IOGの見る今後の世界>について紹介があり、三菱総合研究所主席研究員の松田智生氏より<プラチナ社会:超高齢社会における“四方よし”> の講演、さらにオックスフォード大学教授の苅谷剛彦氏より<イギリス(オックスフォード)から見たニッポンの超高齢社会:いくつかのパズル>と内外の情報を受け質疑も活発になされました。

2日目は、デンマーク大使館上席政治経済担当官の寺田和弘氏より<高齢社会についてーデンマークの視点から>と日本とのさまざまな違いについての講演を受けるなど多くの刺激情報を受けながらそれぞれにグループワークを行い熱く未来の日本と提供価値>について2日間でのべ100名ほどが、ハイブリットでの対話交流となったWorkshopとなりました。

ジェロントロジー産学連携プロジェクトでは、昨年1Day Workshopを開催しましたが、今年は8月24〜25日に東大本郷キャンパス山上会館大会議室を会場に「どうする日本〜世界に前例の無い超高齢人口減少社会を迎えて〜」をテーマに2日間にわたり開催いたしました。

飯島機構長より開会の後、特任講師の孫先生より<東京大学IOGの見る今後の世界>について紹介があり、三菱総合研究所主席研究員の松田智生氏より<プラチナ社会:超高齢社会における“四方よし”> の講演、さらにオックスフォード大学教授の苅谷剛彦氏より<イギリス(オックスフォード)から見たニッポンの超高齢社会:いくつかのパズル>と内外の情報を受け質疑も活発になされました。

2日目は、デンマーク大使館上席政治経済担当官の寺田和弘氏より<高齢社会についてーデンマークの視点から>と日本とのさまざまな違いについての講演を受けるなど多くの刺激情報を受けながらそれぞれにグループワークを行い熱く未来の日本と提供価値>について2日間でのべ100名ほどが、ハイブリットでの対話交流となったWorkshopとなりました。

2023.9.5

WINGS-GLAFS

まちづくり

生きがい・就労

「社会を変える若い力と未来へのライフデザイン感」をテーマに高校生をゲストに迎えて1月のライフデザインサロンを開催

=模擬国連大会で<インド大使>として参加し最優秀大使の高校生より若い世代が思う未来とライフデザイン感などうかがいました=

グローバル・クラスルーム日本協会による模擬国連事業の最優秀大使としてNYの国際大会(27カ国の選抜高校生が集う)に派遣される高校生(渋谷教育学園幕張高等学校2年生)2名を1月23日のサロンにお招きしました。

若い力で国益と国際益のバランスを意識しながら相互に歩み寄り豊かな社会づくりの一役を担いたいという強い意識など、若い世代が思う未来とライフデザイン感もうかがいました。

WINGS-GLAFSの学生や各世代など20名ほどの参加者と率直な意見が交換され通常より30分ほど長く熱心な対話が進み高校生も多くの刺激と気づきがあったようです。

秋山先生はじめ参加者より国際大会に向けエールが贈られ、国際大会後の報告を期待する声も聞かれたサロンとなりました。

グローバル・クラスルーム日本協会による模擬国連事業の最優秀大使としてNYの国際大会(27カ国の選抜高校生が集う)に派遣される高校生(渋谷教育学園幕張高等学校2年生)2名を1月23日のサロンにお招きしました。

若い力で国益と国際益のバランスを意識しながら相互に歩み寄り豊かな社会づくりの一役を担いたいという強い意識など、若い世代が思う未来とライフデザイン感もうかがいました。

WINGS-GLAFSの学生や各世代など20名ほどの参加者と率直な意見が交換され通常より30分ほど長く熱心な対話が進み高校生も多くの刺激と気づきがあったようです。

秋山先生はじめ参加者より国際大会に向けエールが贈られ、国際大会後の報告を期待する声も聞かれたサロンとなりました。

2023.1.30

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生活支援

第5回アクティブヘルス&ケアサロン(飯島先生を囲む会)をリアルとオンラインのハイブリッドで開催!

=産学連携サロン<アクティブヘルス&ケア>の第5回を、12月2日に飯島先生を囲み、IOGジェロプロ参加企業の方々と開催いたしました=

今回は、東大本郷キャンパス工学部8号館のIOGライブラリーに8名を迎えハイブリッドで24名ほどの集いとなりました。

テーマは<オンラインサロンコミュニケーションと未来のつながり>について特に、

「オンラインサロン」的なコミュニケーションに足りないものはないのか?

今の高齢者向けだけで良いのか?

今のスマホ世代が高齢者になったらどんな関わり方になるのだろうか?

などを、NTTコミュニケーションズより<都市型の生活支援ネットワークに関する取り組み>、三菱電機情報技術総合研究所より<地域コミュニティ向けSNSによる交流活性化の模索と「おやつ休憩」をモチーフにした、雑談誘発のためのVR休憩空間の取組み>などの紹介いただきながら、ICTを活用した社会参加の今と未来についてゆっくりと対話する2時間でした。

前回につづき、WINGS-GLAFS2名の学生参加者もあり、ご参加のみなさまがいろいろな視点で未来を想うコメントなどがとても印象的でした。

次回は2月17日16:30-開催予定で、参加企業の発表なども交え、飯島先生はじめ参加企業のみなさまと、ひきつづきフランクで真剣な対話を進めてまいります。

今回は、東大本郷キャンパス工学部8号館のIOGライブラリーに8名を迎えハイブリッドで24名ほどの集いとなりました。

テーマは<オンラインサロンコミュニケーションと未来のつながり>について特に、

「オンラインサロン」的なコミュニケーションに足りないものはないのか?

今の高齢者向けだけで良いのか?

今のスマホ世代が高齢者になったらどんな関わり方になるのだろうか?

などを、NTTコミュニケーションズより<都市型の生活支援ネットワークに関する取り組み>、三菱電機情報技術総合研究所より<地域コミュニティ向けSNSによる交流活性化の模索と「おやつ休憩」をモチーフにした、雑談誘発のためのVR休憩空間の取組み>などの紹介いただきながら、ICTを活用した社会参加の今と未来についてゆっくりと対話する2時間でした。

前回につづき、WINGS-GLAFS2名の学生参加者もあり、ご参加のみなさまがいろいろな視点で未来を想うコメントなどがとても印象的でした。

次回は2月17日16:30-開催予定で、参加企業の発表なども交え、飯島先生はじめ参加企業のみなさまと、ひきつづきフランクで真剣な対話を進めてまいります。

2022.12.20

WINGS-GLAFS

フレイル予防

地域包括ケア

生活支援

第4回 アクティブヘルス&ケア サロン(飯島先生を囲む会)をリアルと オンラインのハイブリッドで開催!

=産学連携サロン<アクティブヘルス&ケア>では、飯島先生を囲み、IOGジェロプロ参加企業の方々と日頃感じていることなどを対話するコミュニティの場として2ヶ月に1度の開催しています=

毎回20名ほどの方々が参加するこのサロン、今年度の3回はオンラインで、フレイル予防のまちづくりや自分にフィットする地域活動の見つけ方など、講師や助教の方々の研究紹介を交えて対話しておりました。

今回は、当サロン初のリアル会場を東大本郷キャンパス工学8号館のIOGライブラリーに設置し、8名を迎えハイブリッドで20名ほどの集いとなりました。

テーマは<重度の要介護および終末期(End of life)を見つめ直す>と、ケアにフォーカスして亡くなりゆく人、人生の終盤戦、大病とシビアなフレイルになった状態の方々などなどの見える景色について、ご家族や知人の体験なども含めゆっくりと対話する2時間でした。

WINGS-GLAFS2名の学生参加者からは、授業や講義にはない対話内容で、自分自身を振り返ったり未来を想う時間であったとのコメントが印象的でした。

次回は12月2日14:30〜開催予定で、参加企業の皆様・学生・そして飯島先生はじめ教員の方々とのフランクで真剣な対話を進めて参ります。

毎回20名ほどの方々が参加するこのサロン、今年度の3回はオンラインで、フレイル予防のまちづくりや自分にフィットする地域活動の見つけ方など、講師や助教の方々の研究紹介を交えて対話しておりました。

今回は、当サロン初のリアル会場を東大本郷キャンパス工学8号館のIOGライブラリーに設置し、8名を迎えハイブリッドで20名ほどの集いとなりました。

テーマは<重度の要介護および終末期(End of life)を見つめ直す>と、ケアにフォーカスして亡くなりゆく人、人生の終盤戦、大病とシビアなフレイルになった状態の方々などなどの見える景色について、ご家族や知人の体験なども含めゆっくりと対話する2時間でした。

WINGS-GLAFS2名の学生参加者からは、授業や講義にはない対話内容で、自分自身を振り返ったり未来を想う時間であったとのコメントが印象的でした。

次回は12月2日14:30〜開催予定で、参加企業の皆様・学生・そして飯島先生はじめ教員の方々とのフランクで真剣な対話を進めて参ります。

2022.11.14