まちづくり

生きがい・就労

生活支援

サロン「ライフデザイン」第3回 6月17日

◆今回は「人生100年時代の〇〇を考える」をテーマに、人生100年時代を前提としたときに関心のあるテーマ(〇〇の部分)が何で、どのような観点から関心があるのかについて語る場としました。

自分の関わっている(あるいは以前関わった)分野に留まらず、生活者としての自身の視点から考えて頂いた事前課題を参考に、参加者同士で意見交換を行いました。

主なテーマ

(1) 課題発想:旅行、食(食文化・食糧問題)、交通、地域参加、コミュニケーションスキ

ル、医療、教育、住宅、お金、保険、治安/防犯

(2) 技術発想: AI、メタバース、ドローン、SNS、ライフログ、自動運転、自動翻訳、再生

医療、遺伝子治療

自分の関わっている(あるいは以前関わった)分野に留まらず、生活者としての自身の視点から考えて頂いた事前課題を参考に、参加者同士で意見交換を行いました。

主なテーマ

(1) 課題発想:旅行、食(食文化・食糧問題)、交通、地域参加、コミュニケーションスキ

ル、医療、教育、住宅、お金、保険、治安/防犯

(2) 技術発想: AI、メタバース、ドローン、SNS、ライフログ、自動運転、自動翻訳、再生

医療、遺伝子治療

2025.6.27

フレイル予防

生きがい・就労

サロン「ライフデザイン」第2回 5月26日

今回は「今、自分の人生を絵本で表現したら」をテーマに今までの人生を絵本仕立てで振り返り、将来に亘り前向きに進む道を考える機会としました。

事前課題として皆様に考えて頂いたテーマは

テーマ:①自分の人生を絵本にするとしたら、その絵本のタイトルは何にしますか?

またそれは何故ですか?

②自分の人生に影響を与えた、子供の頃に大好きだった!!

という絵本とそのエピソードについて

のとおりであり、皆様から様々なエピソードのご紹介を頂きました。

事前課題として皆様に考えて頂いたテーマは

テーマ:①自分の人生を絵本にするとしたら、その絵本のタイトルは何にしますか?

またそれは何故ですか?

②自分の人生に影響を与えた、子供の頃に大好きだった!!

という絵本とそのエピソードについて

のとおりであり、皆様から様々なエピソードのご紹介を頂きました。

2025.6.27

フレイル予防

まちづくり

情報システム

生きがい・就労

生活支援

サロン「ライフデザイン」第1回 4月21日

2025年度サロン(ライフデザイン)は「人生100年のライフデザインを自分事として考える」とし、自由闊達に意見交換をする会です。

今回は今年度はじめての会合でもあり、新しい参加者も加わったこともあり、これまでのサロンでの議論内容をご紹介したうえで皆様のご関心事を伺い、これからサロンで議論したいテーマについて「2040年の社会」を意識しながら意見交換の場と開催しました。

今回は今年度はじめての会合でもあり、新しい参加者も加わったこともあり、これまでのサロンでの議論内容をご紹介したうえで皆様のご関心事を伺い、これからサロンで議論したいテーマについて「2040年の社会」を意識しながら意見交換の場と開催しました。

2025.6.27

テクノロジー

まちづくり

地域包括ケア

生きがい・就労

生活支援

アカデミー第3回 2025年6月10日

今回は目次3番目の「学習・社会参加」の分野を取り上げました。

前2回のアカデミーでは、高齢社会対策大綱に書かれていることを如何に自分事とし社会実装するかどうかを考えてきました。今回の「学習・社会参加」も理屈ではなく、やるかやらないか、出来るか出来ないか、どう実践できるかを考えることが大切であると考えます。何か小さいことでも良いので地域社会で始めてみることが大事であり、それが社会にとって良いこと・効果のあることであれば、次は如何に広げていくかを考えます。

そのためにまずは自分のこと、自分の周りのことを今一度再点検を行い、このテーマで何が出来そうで、何が不足しているのかを考えてみることとします。

今回のアカデミーでは、事前課題をお願いし、それに対する総合討論を行うと共にある地域を想定し、「学習・社会参加」の仕組をつくるワークショップを開催しました。

第1部 「学習・社会参加」とは

・「大綱に書かれている学習・社会参加の意味」 飯島 勝矢 先生 (東大IOG機構長)

・事前課題の発表 集計結果の報告 事務局

・総合討論 ~学習・社会参加が大綱に記載されている意味は~

ファシリテーター 飯島 勝矢先生

第2部 ワークショップ 「地域で展開する多世代交流の場づくり」

~郊外住宅団地で展開する「学習・社会参加」の仕組づくり~

ファシリテーター 飯島 勝矢先生

前2回のアカデミーでは、高齢社会対策大綱に書かれていることを如何に自分事とし社会実装するかどうかを考えてきました。今回の「学習・社会参加」も理屈ではなく、やるかやらないか、出来るか出来ないか、どう実践できるかを考えることが大切であると考えます。何か小さいことでも良いので地域社会で始めてみることが大事であり、それが社会にとって良いこと・効果のあることであれば、次は如何に広げていくかを考えます。

そのためにまずは自分のこと、自分の周りのことを今一度再点検を行い、このテーマで何が出来そうで、何が不足しているのかを考えてみることとします。

今回のアカデミーでは、事前課題をお願いし、それに対する総合討論を行うと共にある地域を想定し、「学習・社会参加」の仕組をつくるワークショップを開催しました。

第1部 「学習・社会参加」とは

・「大綱に書かれている学習・社会参加の意味」 飯島 勝矢 先生 (東大IOG機構長)

・事前課題の発表 集計結果の報告 事務局

・総合討論 ~学習・社会参加が大綱に記載されている意味は~

ファシリテーター 飯島 勝矢先生

第2部 ワークショップ 「地域で展開する多世代交流の場づくり」

~郊外住宅団地で展開する「学習・社会参加」の仕組づくり~

ファシリテーター 飯島 勝矢先生

2025.6.27

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生活支援

アカデミー第2回 2025年5月27日

今回は目次2番目の「健康・福祉」の分野を取り上げました。大綱の基本的な考え方にもあるとおり、一人暮らしの高齢者の増加等による高齢者を取り巻く環境の変化、そして加齢に伴う個人の心身機能の変化に対応したきめ細かい施策、社会システムの構築が望まれています。2025年から団塊の世代が後期高齢者の領域に入り、これからの85歳以上の高齢者が急増する凡そ15年間がこのテーマの正念場と言えます。大綱では「健康づくりの総合的な推進」「持続可能な介護、医療制度」「認知症対策」「がん対策」「終末期の医療・ケア体制」「身寄りのない高齢者対策」「地域で支える仕組みづくり」「難聴対策」等様々な対策が盛り込まれています。

一番の問題は、こうした対策をそれぞれの専門家任せにするのではなく、住民、企業が問題認識を共有し、国民すべてがこの問題に取り組む社会を創ることにあると考え、今回のアカデミーでは、それぞれの関係者の意見を聞き、現状をしり、まずは参加者、そして参加企業が自分事として課題を共有し、対策を考える機会としました。

前半はレクチャー、後半は総合討論を行いました。

第1部 レクチャー 専門家と当事者の意見を聞く

・「大綱に書かれている健康・福祉の意味」 飯島勝矢先生 (東大 IOG 機構長)

・「日本の高齢化社会とシニア向け住まいと暮らし 中沢俊勝様 (全国有料老人ホーム 理事長)

・「頼れる身寄りがなくても高齢者が地域と共生するには」

~高齢社会対策大綱より~ 黒澤史津乃様 (OAGウェルビーR 代表取締役)

・「私はこうして地域、時代を生き抜く」 宮崎 泰雄 (ディレクトフォースメンバー)

第2部 総合討論 テーマ「専門家任せにしない健康・福祉社会とは」

一番の問題は、こうした対策をそれぞれの専門家任せにするのではなく、住民、企業が問題認識を共有し、国民すべてがこの問題に取り組む社会を創ることにあると考え、今回のアカデミーでは、それぞれの関係者の意見を聞き、現状をしり、まずは参加者、そして参加企業が自分事として課題を共有し、対策を考える機会としました。

前半はレクチャー、後半は総合討論を行いました。

第1部 レクチャー 専門家と当事者の意見を聞く

・「大綱に書かれている健康・福祉の意味」 飯島勝矢先生 (東大 IOG 機構長)

・「日本の高齢化社会とシニア向け住まいと暮らし 中沢俊勝様 (全国有料老人ホーム 理事長)

・「頼れる身寄りがなくても高齢者が地域と共生するには」

~高齢社会対策大綱より~ 黒澤史津乃様 (OAGウェルビーR 代表取締役)

・「私はこうして地域、時代を生き抜く」 宮崎 泰雄 (ディレクトフォースメンバー)

第2部 総合討論 テーマ「専門家任せにしない健康・福祉社会とは」

2025.6.27

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

アカデミー 第1回 5月13日

今年度のIOG産学連携プロジェクトのアカデミー前期においては、『高齢社会対策大綱』について取り上げます。当大綱は課題解決の指針で在り具体的に課題解決を行うのは、地方自治体であり、産業界であり、そして国民全体、すなわち東大IOGの産学連携で具体的な課題解決を目指すことが求められています。今回はその第1回目として当大綱の目次の1番目である「就労・所得」について考えてみました。当大綱の基本的考え方の第1番目に記載のある目指す社会は「年齢の関りのなく・・・:すなわちエイジフリー」とされています。特に「就労」の分野で未だに年齢基準による「定年」「再雇用」「処遇の切り替え」等が行われており、とてもエイジフリーとは言えません。

また、働く側も「定年後の人生設計」を意識した人生すごろくを歩んでおり(特に男性)、結果として団塊の世代を中心としたいわゆる第2層シニア対策が進んでいないのが現状と言えます。

今まで、アカデミーでは「高齢者の地域就労」について学んで来たましたが、今回はその集大成として何を目指すのかを具体的に示し、まずは参加者及び関係者、参加企業においてこの問題に関して具体的な行動を起こすことを期待し開催しました。

アカデミー前半では、「日本企業の「定年」にまつわる労使の課題」として池口武志様(定年後研究所 所長)、「働く側のエイジフリーの実現に向けて」~如何にシニアのエンゲージメントを高めるか うえるねす社の挑戦~として上床孝平 様 (うえるねす 執行役員経営企画室長)からそれぞれレクチャーを受けました。

後半においては「エイジフリー社会に向けて、我々は何が出来るのか」をテーマに総合討論を行いました。

また、働く側も「定年後の人生設計」を意識した人生すごろくを歩んでおり(特に男性)、結果として団塊の世代を中心としたいわゆる第2層シニア対策が進んでいないのが現状と言えます。

今まで、アカデミーでは「高齢者の地域就労」について学んで来たましたが、今回はその集大成として何を目指すのかを具体的に示し、まずは参加者及び関係者、参加企業においてこの問題に関して具体的な行動を起こすことを期待し開催しました。

アカデミー前半では、「日本企業の「定年」にまつわる労使の課題」として池口武志様(定年後研究所 所長)、「働く側のエイジフリーの実現に向けて」~如何にシニアのエンゲージメントを高めるか うえるねす社の挑戦~として上床孝平 様 (うえるねす 執行役員経営企画室長)からそれぞれレクチャーを受けました。

後半においては「エイジフリー社会に向けて、我々は何が出来るのか」をテーマに総合討論を行いました。

2025.6.27

フレイル予防

まちづくり

情報システム

生きがい・就労

生活支援

サロン「豊かな健康を個と地域のウェルビーイングから考える」第2回 6月4日

今回第2回テーマは「地域資源を活用した健康まちづくり」~果たして地域資源は足りているのか不足しているのか~について、情報提供と討議を行いました。

まずは「問題提起」として飯島先生より「自分たちのまちのソーシャルキャピタルの重要性」についてお話を頂きました。話題提供としては、「ルネサンスが目指す 地域資源を活用した健康まちづくり~持続可能なウェルネス戦略~」というタイトルで同社が進める地域活性化の仕事をご紹介いただきました。

後半の総合討論においては「自分たちのまちの地域資源を見つめ直す」をテーマに、事前課題(自身・自社の資源で地域資源として、使えるものは何か、不足しているものは何か、不足はどう補うのか等)を参考に討論を行いました。

まずは「問題提起」として飯島先生より「自分たちのまちのソーシャルキャピタルの重要性」についてお話を頂きました。話題提供としては、「ルネサンスが目指す 地域資源を活用した健康まちづくり~持続可能なウェルネス戦略~」というタイトルで同社が進める地域活性化の仕事をご紹介いただきました。

後半の総合討論においては「自分たちのまちの地域資源を見つめ直す」をテーマに、事前課題(自身・自社の資源で地域資源として、使えるものは何か、不足しているものは何か、不足はどう補うのか等)を参考に討論を行いました。

2025.6.27

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

サロン「豊かな健康を個と地域のウェルビーイングから考える」第1回 4月16日

初回は飯島先生から情報提供を頂くと共に、重要な視点の問題提起を出していただきました。

すなわち「人口減少も含めて、減少していく世の中になっていくなかで、成長と幸福は連動するのか? 何が重要? 何を強化すべき?何ならば維持向上できそう?」といった課題認識の下で、

Q)俯瞰してみると、大きく変わることが出来ていないのでは?

結局、一歩踏み出せない国ではないのか?

Q)シュリンクしていく中で、どう幸福度を高めるのか?

どう新たな価値観を創造できるのか?

どうやったら希望や生きがいを持てるの?

といった視点で討論を行いました。

すなわち「人口減少も含めて、減少していく世の中になっていくなかで、成長と幸福は連動するのか? 何が重要? 何を強化すべき?何ならば維持向上できそう?」といった課題認識の下で、

Q)俯瞰してみると、大きく変わることが出来ていないのでは?

結局、一歩踏み出せない国ではないのか?

Q)シュリンクしていく中で、どう幸福度を高めるのか?

どう新たな価値観を創造できるのか?

どうやったら希望や生きがいを持てるの?

といった視点で討論を行いました。

2025.6.27

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

ジェロントロジー産学連携プロジェクト 2025開講式を開催 4月3日

今年度は、当プロジェクトのスタート(2020年度)以来2クール目の最終年度にあたります。これまでの成果を総括し、未来を見据えた議論を進めていく重要な節目の年になります。

特に団塊の世代が後期高齢者になる「2025年問題」を経過し、団塊ジュニア世代が65歳以上の高齢者の仲間入りをする「2040年問題」へと視線を前に向けるタイミングであるといえます。地域でいつまでもお元気な高齢者が暮らし続けられる仕組み(個のWell-Being)は、家族や地域にとって幸せにつながり(家族・地域のWell-Being)、しいては日本全体のWell-Beingに繋がります。この仕組みは『超高齢人口減少社会』で世界のトップランナーである日本が世界に向けて情報発信できる取組でもあるといえます。

昨年9月に発表された『高齢社会対策大綱』はこの仕組みの基礎となる考え方です。今年度は産学連携の当面の締めの年としてこの『高齢社会対策大綱』を踏まえて、産学連携で何が実現出来るのかを追及していきたいと思います。

今回の開講式においては「高齢社会対策大綱」をまとめられた内閣府の黒瀬敏文様(内閣府政策統括官)から高齢社会対策大綱の意味、産業界への期待などをレクチャーいただきました。

後半においては、参加企業の皆様からのご意見をいただき、活発な討議を行いました。

特に団塊の世代が後期高齢者になる「2025年問題」を経過し、団塊ジュニア世代が65歳以上の高齢者の仲間入りをする「2040年問題」へと視線を前に向けるタイミングであるといえます。地域でいつまでもお元気な高齢者が暮らし続けられる仕組み(個のWell-Being)は、家族や地域にとって幸せにつながり(家族・地域のWell-Being)、しいては日本全体のWell-Beingに繋がります。この仕組みは『超高齢人口減少社会』で世界のトップランナーである日本が世界に向けて情報発信できる取組でもあるといえます。

昨年9月に発表された『高齢社会対策大綱』はこの仕組みの基礎となる考え方です。今年度は産学連携の当面の締めの年としてこの『高齢社会対策大綱』を踏まえて、産学連携で何が実現出来るのかを追及していきたいと思います。

今回の開講式においては「高齢社会対策大綱」をまとめられた内閣府の黒瀬敏文様(内閣府政策統括官)から高齢社会対策大綱の意味、産業界への期待などをレクチャーいただきました。

後半においては、参加企業の皆様からのご意見をいただき、活発な討議を行いました。

2025.6.27

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

ジェロントロジー産学連携プロジェクト 2024年度 総括会を開催

=ジェロントロジー産学連携プロジェクトの3年間の折り返しの総括としてサロン・アカデミー・共同研究が合同で開催=

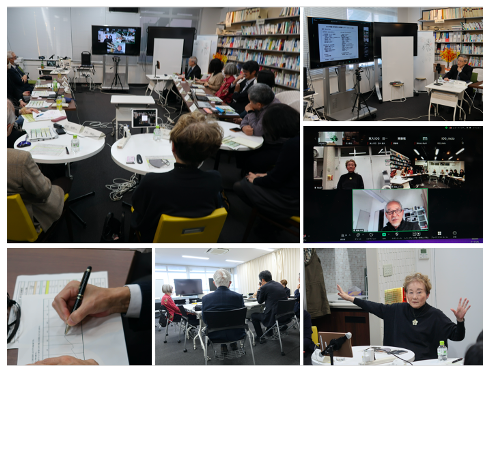

2025年3月13日、東京大学高齢社会総合研究機構(IOG)の産学連携活動は中間年度を迎える重要な節目として、今年度の成果と次年度(フェイズ2最終年度)の課題を整理するため、相互交流を目的とした会合が開催されました。

まず、サロンやアカデミーなどの各種イベントの活動報告と2025年度の活動計画案が紹介されました。

研究活動の進展としては、食の在り方研究会とオーラルフレイル予防研究会や今後の研究会を目指す新たな活動についても報告がありました。

また、次年度につながるフレイル予防推進会議とフレイル予防産業振興会(仮称)の動きも紹介されました。

2025年に向けた議論として後半では、飯島勝矢機構長がファシリテーターを務め、2025年の目標と東大IOG産学連携プロジェクトの在り方について活発な議論が行われました。会場参加者とオンライン参加者を合わせて約80名が参加し、次年度の開講式につながる熱心な質疑応答が展開されました。

この会合を通じて、IOGの産学連携活動の現状と今後の方向性や課題が、参加者間で共有され、フェイズの最終年度に向けての具体的な目標設定と行動計画が期待されます。

2025年3月13日、東京大学高齢社会総合研究機構(IOG)の産学連携活動は中間年度を迎える重要な節目として、今年度の成果と次年度(フェイズ2最終年度)の課題を整理するため、相互交流を目的とした会合が開催されました。

まず、サロンやアカデミーなどの各種イベントの活動報告と2025年度の活動計画案が紹介されました。

研究活動の進展としては、食の在り方研究会とオーラルフレイル予防研究会や今後の研究会を目指す新たな活動についても報告がありました。

また、次年度につながるフレイル予防推進会議とフレイル予防産業振興会(仮称)の動きも紹介されました。

2025年に向けた議論として後半では、飯島勝矢機構長がファシリテーターを務め、2025年の目標と東大IOG産学連携プロジェクトの在り方について活発な議論が行われました。会場参加者とオンライン参加者を合わせて約80名が参加し、次年度の開講式につながる熱心な質疑応答が展開されました。

この会合を通じて、IOGの産学連携活動の現状と今後の方向性や課題が、参加者間で共有され、フェイズの最終年度に向けての具体的な目標設定と行動計画が期待されます。

2025.3.24

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

2024年度<ジェロントロジー産学連携プロジェクト>全体ミーティングを開催

=高齢社会の課題解決を考えるにあたりベースとなる2大政策ついて学び、考える=

IOGの産学連携活動は、高齢社会で誰もが生きがいを感じられる社会を目指しています。2024年の活動を振り返り、2030年・2050年に向けての社会実装を進めています。

今回の全体会は策定メンバーの「高齢社会対策大綱」や「住生活基本法」について直接学び、参加者はこれを自分事として読み解き、具体的な実現方法に向けての討論を11号館HASEKO-KUMA HALLで行いました。

その後の対話は、工学11号館ラウンジでの交流会に引き継がれ、エクシングさまのタブレットによるカラオケにより、さらに連携力が高まり次年度につながる全体会となりました。

IOGの産学連携活動は、高齢社会で誰もが生きがいを感じられる社会を目指しています。2024年の活動を振り返り、2030年・2050年に向けての社会実装を進めています。

今回の全体会は策定メンバーの「高齢社会対策大綱」や「住生活基本法」について直接学び、参加者はこれを自分事として読み解き、具体的な実現方法に向けての討論を11号館HASEKO-KUMA HALLで行いました。

その後の対話は、工学11号館ラウンジでの交流会に引き継がれ、エクシングさまのタブレットによるカラオケにより、さらに連携力が高まり次年度につながる全体会となりました。

2025.2.26

WINGS-GLAFS

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生きがい・就労

生活支援

豊かな健康を個と地域のウェルビーイングから考えるサロンは「誰もが心地よく過ごせる”居場所”について」で開催!

=2024年度第6回は<”まち”と”ひと”のつながりを軸に考えてみる!>をテーマに開催=

2月13日、今年度最終のサロンは、「誰もが心地よく過ごせる『居場所』とは!」というテーマで開催されました。浪速松楓会の鯉谷氏と駒川てっとの西岡氏が話題を提供し、Well-beingの視点から「まち」と「ひと」のつながりについて40名以上の参加者と議論しました。

具体的には、駒川てっとの事例を紹介し、支援が必要な人に支援を目的としない関わりを増やす方法について議論されました。喜んで来てもらえる商品やサービスを提供し、自立した仕組みを構築することについても意見が交わされました。

その後、有志の交流会も半数以上方々が参加され、熱いつながりの居場所となりました。

2月13日、今年度最終のサロンは、「誰もが心地よく過ごせる『居場所』とは!」というテーマで開催されました。浪速松楓会の鯉谷氏と駒川てっとの西岡氏が話題を提供し、Well-beingの視点から「まち」と「ひと」のつながりについて40名以上の参加者と議論しました。

具体的には、駒川てっとの事例を紹介し、支援が必要な人に支援を目的としない関わりを増やす方法について議論されました。喜んで来てもらえる商品やサービスを提供し、自立した仕組みを構築することについても意見が交わされました。

その後、有志の交流会も半数以上方々が参加され、熱いつながりの居場所となりました。

2025.2.26

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

生活支援

<ユーザーオリエンティドな未来の地域交通とまちづくり>をテーマに移動分科会を開催

今回は、ヤマハ発動機様のヤマハモーター・イノベーションハブ東京を会場に、年初の活動テーマである現地視察と地域交通・まちづくりの視点から、豊かな未来に向けた人々の移動価値について、約15名がハイブリッド形式で意見交換を行いました。宇都宮LRTと地域の生活課題や、福井の自動運転による地域の反応などについて、より深い議論を交わすことができました。秋山先生と鎌田先生にもご参加いただき、鎌倉のモバイルパーク構想に向けた準備や、自動運転技術と世界各地の状況などについてご紹介いただきました。さらに、山間地域で活躍するグリスロ(グリーンスローモビリティ)が健康寿命の延伸につながっている事例なども紹介されました。これらを通じて、高齢社会の社会課題を解決する上での移動分野の重要性と、生活者に根ざした移動ツール・システムの重要性を再認識すると共に、新メンバーも迎え、ざっくばらんな交流の機会などからも、次年度の活動の充実を予感する分科会となりました。

2025.2.20

WINGS-GLAFS

テクノロジー

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生活支援

8つの研究テーマが連結して解決を図る「ジェロンテクノロジー」について議論

=2024年度第11回目のアカデミーを2月4日に開催しました=

今回のアカデミーでは、「情報システム」と「ジェロンテクノロジー」の関連に焦点を当て、高齢社会の課題解決を探求しました。

京セラの内藤昌宏氏・ALPジャパンの福元均氏・元高齢者住宅経営者連絡協議会の森川悦明氏を迎え、技術と介護現場の視点から、ジェロンテクノロジーの活用と課題を議論しました。

後半の討論会では、「DX化によって見える社会」をテーマに、30名の参加者が熱い議論を交わし、新技術が社会をどう変えるのか、など暮らしやすい社会の実現にむけて技術革新と社会ニーズを見据え活発な意見交換が行われました。

今回のアカデミーでは、「情報システム」と「ジェロンテクノロジー」の関連に焦点を当て、高齢社会の課題解決を探求しました。

京セラの内藤昌宏氏・ALPジャパンの福元均氏・元高齢者住宅経営者連絡協議会の森川悦明氏を迎え、技術と介護現場の視点から、ジェロンテクノロジーの活用と課題を議論しました。

後半の討論会では、「DX化によって見える社会」をテーマに、30名の参加者が熱い議論を交わし、新技術が社会をどう変えるのか、など暮らしやすい社会の実現にむけて技術革新と社会ニーズを見据え活発な意見交換が行われました。

2025.2.13

WINGS-GLAFS

テクノロジー

まちづくり

地域包括ケア

生活支援

住み慣れたエリアで最後まで自分の望む生活をおくれるか?について議論

=2024年度第10回目のアカデミーを1月21日に開催しました=

2025年以降の高齢化社会に向けた地域包括ケアシステムについて、45名ほどがハイブリッド形式で議論を行いました。この会議では、「まちづくり」と「在宅医療・介護」の将来像を焦点に開催しました。

フォルクモアの森川悦明氏・マザーズ(ミサワホームグループ)の吉田肇氏・文京区社会福祉協議会の浦田愛氏・(株)想ひ人の金子萌氏の4名の専門家から地域包括ケアシステムの実際についてレクチャーを受けました。

後半のディスカッションでは、「エリアごとの地域包括ケアシステムの構築と充実」「高齢化社会に向けた備えの重要性」「情報提供や安心して相談できる窓口」などについて活発な意見交換が行われました。

地域包括ケアシステムをまちづくりに不可欠なインフラとして捉え、その価値や在り方、そして具体的な取り組みや課題から参加者の理解が深まるアカデミーとなりました。

2025年以降の高齢化社会に向けた地域包括ケアシステムについて、45名ほどがハイブリッド形式で議論を行いました。この会議では、「まちづくり」と「在宅医療・介護」の将来像を焦点に開催しました。

フォルクモアの森川悦明氏・マザーズ(ミサワホームグループ)の吉田肇氏・文京区社会福祉協議会の浦田愛氏・(株)想ひ人の金子萌氏の4名の専門家から地域包括ケアシステムの実際についてレクチャーを受けました。

後半のディスカッションでは、「エリアごとの地域包括ケアシステムの構築と充実」「高齢化社会に向けた備えの重要性」「情報提供や安心して相談できる窓口」などについて活発な意見交換が行われました。

地域包括ケアシステムをまちづくりに不可欠なインフラとして捉え、その価値や在り方、そして具体的な取り組みや課題から参加者の理解が深まるアカデミーとなりました。

2025.1.29

WINGS-GLAFS

フレイル予防

まちづくり

生活支援

金融と法

ALP(アドバンス・ライフ・プランニング)を活用した高齢者の生活を支える仕組みについて議論

=2024年度第9回目のアカデミーを1月9日に開催しました=

第7回、8回に続き、「金融関連及び法」の3部作の最終章として第9回は40名ほどがハイブリッド形式で議論しました。

今回は、(株)想ひ人の山崎宏氏、日本郵便地方創生推進部の五十嵐拓氏、竹中正博氏、フレイルサポート仁淀川の小松仁視氏より各現場の事例などのレクチャーを受けました。

これを受け、生活支援・相談とプランニング、そしてアドバイザーの役割、本人と伴走するサービス、ACPを表現するツールとその活用など、実行可能なACPや高齢者の生活を支える仕組みについて活発な質疑や議論が交わされたアカデミーとなりました。

第7回、8回に続き、「金融関連及び法」の3部作の最終章として第9回は40名ほどがハイブリッド形式で議論しました。

今回は、(株)想ひ人の山崎宏氏、日本郵便地方創生推進部の五十嵐拓氏、竹中正博氏、フレイルサポート仁淀川の小松仁視氏より各現場の事例などのレクチャーを受けました。

これを受け、生活支援・相談とプランニング、そしてアドバイザーの役割、本人と伴走するサービス、ACPを表現するツールとその活用など、実行可能なACPや高齢者の生活を支える仕組みについて活発な質疑や議論が交わされたアカデミーとなりました。

2025.1.15

WINGS-GLAFS

フレイル予防

まちづくり

生きがい・就労

生活支援

金融と法

高齢者が守りから人生の Well-Being に向けて積極的に取り組む姿勢の変化について議論

=2024年度第8回目のアカデミーを12月19日に開催しました=

前回の「まちづくり」と「金融関連及び法」につづき、今回は「高齢者地域就労」と「金融関連及び法」と地域就労に視点を置いて40名ほどがハイブリッド議論いたしました。

京都府立医科大学の樋山雅美先生より 「臨床心理学の観点から見た「高齢者のウェルビーイング」について」行動心理学的な視点でお話し頂きました。

また、ニッセイ基礎研究所(IOG)の前田展弘様より「シニアの経済環境の実態把握」 について・(株)オースタンスの加藤達也様から「歳を重ねて、楽しみがある人生に」 とシニア生活と消費にかかわる実態など、貴重な情報から現実を学ぶ機会となりました。

以上3つの視点から、後半はウェルビーイング向上という点をもとに『いかに、シニア世代に楽しくお金を使ってもらうことができるか?』 について産業界の視点から活発な質疑や議論が交わされたアカデミーとなりました。

前回の「まちづくり」と「金融関連及び法」につづき、今回は「高齢者地域就労」と「金融関連及び法」と地域就労に視点を置いて40名ほどがハイブリッド議論いたしました。

京都府立医科大学の樋山雅美先生より 「臨床心理学の観点から見た「高齢者のウェルビーイング」について」行動心理学的な視点でお話し頂きました。

また、ニッセイ基礎研究所(IOG)の前田展弘様より「シニアの経済環境の実態把握」 について・(株)オースタンスの加藤達也様から「歳を重ねて、楽しみがある人生に」 とシニア生活と消費にかかわる実態など、貴重な情報から現実を学ぶ機会となりました。

以上3つの視点から、後半はウェルビーイング向上という点をもとに『いかに、シニア世代に楽しくお金を使ってもらうことができるか?』 について産業界の視点から活発な質疑や議論が交わされたアカデミーとなりました。

2024.12.27

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

生活支援

<宇都宮LRT試乗と地域交通・結接点の重要性とまちづくり>をテーマに移動分科会を開催

今回は年初の活動テーマの一つである現地視察と地域交通によるまちづくりの課題議論について、話題の宇都宮LRT(ライトライン)の体験乗車と意見交換を開催しました。

この宇都宮ラウンドの活動は、分科会メンバーのオートテックジャパン様のご協力とクルマ中心のまちにおける変化を地元で見てきたメンバーの説明もあり、より深く議論することが出来ました。

特に終点までにある駅のうち、4つの駅が結節点にあたることから、それぞれに駅を降りて、駅から界隈の環境や生活者の動向、乗り継ぎの移動ツールのリレーション状況やLRT駅からの次への移動の利便性などについて、各自がフリーに2時間ほど調査を行いました。

その後、駅近くの会議室にてそれぞれの視点から感じた意見交換や、宇都宮のまちをつなぐ価値と課題、そして観光と生活などや今回の議論から次は何が実現できるか?などさまざまな議論が交わされ、ひきつづき移動社会の未来に向けたデザイン検討を進める継続テーマとすることになりました。

この宇都宮ラウンドの活動は、分科会メンバーのオートテックジャパン様のご協力とクルマ中心のまちにおける変化を地元で見てきたメンバーの説明もあり、より深く議論することが出来ました。

特に終点までにある駅のうち、4つの駅が結節点にあたることから、それぞれに駅を降りて、駅から界隈の環境や生活者の動向、乗り継ぎの移動ツールのリレーション状況やLRT駅からの次への移動の利便性などについて、各自がフリーに2時間ほど調査を行いました。

その後、駅近くの会議室にてそれぞれの視点から感じた意見交換や、宇都宮のまちをつなぐ価値と課題、そして観光と生活などや今回の議論から次は何が実現できるか?などさまざまな議論が交わされ、ひきつづき移動社会の未来に向けたデザイン検討を進める継続テーマとすることになりました。

2024.12.27

WINGS-GLAFS

生きがい・就労

生活支援

「人生の谷にあたったとき、どのように復活しているのか」をテーマに <L100 自分達ラボ>メンバーにより12月のライフデザインサロンを開催

=自分たちのライフデザインを考える<50名インタビュー『働く女性の人生カタログ』>をもとにライフデザインの転機などについて対話いたしました=

今回のサロンは12月10日に3年ぶりのリアル&オンラインのハイブリッドで開催いたしました。

テーマは<50名インタビュー『働く女性の人生カタログ』>より「人生の谷にあたったとき、どのように復活しているのか」について紹介いただき、参加の皆さんに<人生曲線>を書いていただきながら、それぞれ人生の谷や底からの復活経験について4つのグループにわかれての活発な対話となりました。

人生の谷さまざまな谷から抜け出すための力になったものは何か、さまざまな乗り越え方を考えるライフデザインのサロンとなりました。

今回のサロンは12月10日に3年ぶりのリアル&オンラインのハイブリッドで開催いたしました。

テーマは<50名インタビュー『働く女性の人生カタログ』>より「人生の谷にあたったとき、どのように復活しているのか」について紹介いただき、参加の皆さんに<人生曲線>を書いていただきながら、それぞれ人生の谷や底からの復活経験について4つのグループにわかれての活発な対話となりました。

人生の谷さまざまな谷から抜け出すための力になったものは何か、さまざまな乗り越え方を考えるライフデザインのサロンとなりました。

2024.12.27

WINGS-GLAFS

フレイル予防

地域包括ケア

生きがい・就労

生活支援

豊かな健康を個と地域のウェルビーイングから考えるサロンは 「よりよく生きるしあわせについて」で開催!

=2024年度第5回は<健康長寿を、よりよく生きるしあわせについて考えてみませんか? >をテーマに開催=

12月6日、豊かな健康を個と地域のウェルビーイングを議論するサロン第5回目は、「健康とはなんでしょうか?」と、京セラ株式会社の内藤氏より問いかけと共に話題提供いただき、Well-being の視点から健康な活動や社会での活躍や豊かさと共にあるフレイル予防の未来について考え語りあいました。

具体的なテーマの一つは「肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも満たされた状態」とは年齢に関係なく、満たされている状態を阻害する要因に対して事前の予防や対策を講じて自分らしく生き活きと活躍する社会や環境を整えることが「健康」のポイントであることについてです。

そして、もう一つは「フレイル予防は決して年配者のみの問題ではない」という視点から、「フレイルやその予防について」学校教育など子供の頃からふれるカリキュラムがあったり、若者やミドルが企業活動の中で「健康」と同様に学べることについてです。これら、日頃の生活において「フレイル予防」を身近に意識できるような環境を作り出していくことの重要性について、ハイブリッドによる熱い議論が交わされたサロンとなりました。

12月6日、豊かな健康を個と地域のウェルビーイングを議論するサロン第5回目は、「健康とはなんでしょうか?」と、京セラ株式会社の内藤氏より問いかけと共に話題提供いただき、Well-being の視点から健康な活動や社会での活躍や豊かさと共にあるフレイル予防の未来について考え語りあいました。

具体的なテーマの一つは「肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも満たされた状態」とは年齢に関係なく、満たされている状態を阻害する要因に対して事前の予防や対策を講じて自分らしく生き活きと活躍する社会や環境を整えることが「健康」のポイントであることについてです。

そして、もう一つは「フレイル予防は決して年配者のみの問題ではない」という視点から、「フレイルやその予防について」学校教育など子供の頃からふれるカリキュラムがあったり、若者やミドルが企業活動の中で「健康」と同様に学べることについてです。これら、日頃の生活において「フレイル予防」を身近に意識できるような環境を作り出していくことの重要性について、ハイブリッドによる熱い議論が交わされたサロンとなりました。

2024.12.25

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生活支援

金融と法

「なぜ、世代間循環が難しいのか」「スムーズな世代間循環を実現するために、何が必要なのか」について徹底議論

=2024年度第7回目のアカデミーを12月3日に開催しました=

秋から冬にうつりゆくキャンパスの中、ハイブリッド開催で45名が「まちづくり」と「金融関連及び法」について議論いたしました。

今回は、今までそれぞれのテーマについて、それぞれの必要性について認識はしているものの実際の行動になかなか結びついていないのが現実であることを受けました。

そして、シニア世代、そして資産等を引きつぐ次世代メンバーに参加いただき、『わかっちゃいるけど、進まない、「高齢社会対策」、どうする?』 として、現状の課題や未来への想いなど、ざっくばらんにお話いただきながら 持続可能な社会を目指して、シニア層の住宅資産、金融資産をどのように次世代に継承していくのかなどを中心に対話されました。

秋から冬にうつりゆくキャンパスの中、ハイブリッド開催で45名が「まちづくり」と「金融関連及び法」について議論いたしました。

今回は、今までそれぞれのテーマについて、それぞれの必要性について認識はしているものの実際の行動になかなか結びついていないのが現実であることを受けました。

そして、シニア世代、そして資産等を引きつぐ次世代メンバーに参加いただき、『わかっちゃいるけど、進まない、「高齢社会対策」、どうする?』 として、現状の課題や未来への想いなど、ざっくばらんにお話いただきながら 持続可能な社会を目指して、シニア層の住宅資産、金融資産をどのように次世代に継承していくのかなどを中心に対話されました。

2024.12.23

フレイル予防

「栄養とからだの健康増進調査2024(柏スタディ)」開催

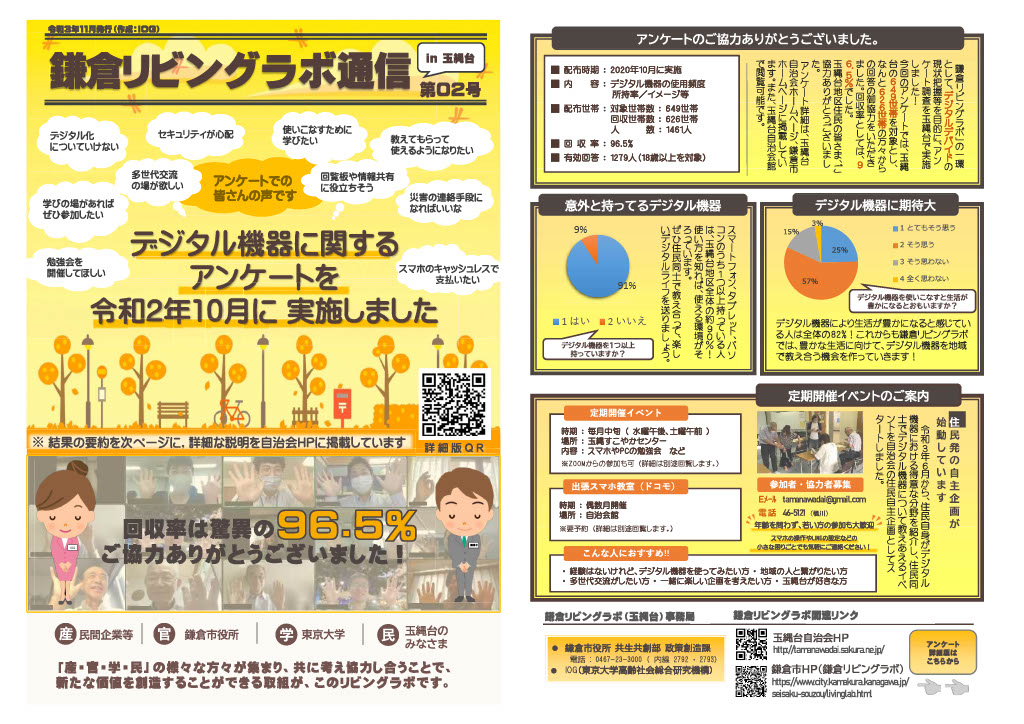

2024年度、10月17日からスタートした「栄養とからだの健康増進調査」は、11月7日に、無事最終日を迎えました。

東京大学柏キャンパス、柏市中央保健センターの2か所で開催され、トータル832人の方にご参加いただきました。今回も暮らし・お食事・体・お口などのいきいき度を測定し、新たな調査にもチャレンジして頂き、最高齢の方は102歳!みなさん元気にお越しくださいました。ご協力、本当にありがとうございました。

(本調査は柏市との共催で対象の方にご案内し、ご参加いただく調査です。一般参加は募集していません)

東京大学柏キャンパス、柏市中央保健センターの2か所で開催され、トータル832人の方にご参加いただきました。今回も暮らし・お食事・体・お口などのいきいき度を測定し、新たな調査にもチャレンジして頂き、最高齢の方は102歳!みなさん元気にお越しくださいました。ご協力、本当にありがとうございました。

(本調査は柏市との共催で対象の方にご案内し、ご参加いただく調査です。一般参加は募集していません)

2024.11.12

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生活支援

2024年度 第4回 豊かな健康を個と地域のウェルビーイングから考えるサロンは2つの視点で開催!

=第4回は<地域性を生かして自由な時間と空間を大切にげんきに生きる力を育む大切さ>をテーマに10月7日に開催=

豊かな健康を個と地域のウェルビーイングを議論するサロン第4回目は地域密着の社会福祉法人ことぶき会三鷹げんき・デイサービスの現場業務を大幅に効率化を推進しているRehab for JAPANの2社の話題提供から地域の「地域のウェルビーイング」ついて対話しました。

テーマの一つは<地域への愛着や風土ならではのあたたかさやふれあいを「サービスを受ける人の豊かさ」に転換するには>、そしてもう一つは<リハビリや自立支援のメニュー選択において介護保険のみならず幅広い選択ができる混合介護による豊かな予防を考えてみる>という視点でご紹介をいただきました。

多様な地域やニーズに対して、豊かさをどう感じていただけると良いのか?その時に何を提供したら良いのか?という事業・サービス提供について課題や「サービスを受ける人の豊かさ」に転換するための介護を応援・支援しながらリハビリや自立支援と幅広いサポートを進める場合の業運営上の悩みなど、さまざまな意見交換がハイブリッドですすめられました。

そして、サロン終了後もリアル会場では参加企業の皆さんがひきつづき立ち話でそれぞれの意見交換がつづき、企業連携のきっかけも感じられる時間ともなりました。

豊かな健康を個と地域のウェルビーイングを議論するサロン第4回目は地域密着の社会福祉法人ことぶき会三鷹げんき・デイサービスの現場業務を大幅に効率化を推進しているRehab for JAPANの2社の話題提供から地域の「地域のウェルビーイング」ついて対話しました。

テーマの一つは<地域への愛着や風土ならではのあたたかさやふれあいを「サービスを受ける人の豊かさ」に転換するには>、そしてもう一つは<リハビリや自立支援のメニュー選択において介護保険のみならず幅広い選択ができる混合介護による豊かな予防を考えてみる>という視点でご紹介をいただきました。

多様な地域やニーズに対して、豊かさをどう感じていただけると良いのか?その時に何を提供したら良いのか?という事業・サービス提供について課題や「サービスを受ける人の豊かさ」に転換するための介護を応援・支援しながらリハビリや自立支援と幅広いサポートを進める場合の業運営上の悩みなど、さまざまな意見交換がハイブリッドですすめられました。

そして、サロン終了後もリアル会場では参加企業の皆さんがひきつづき立ち話でそれぞれの意見交換がつづき、企業連携のきっかけも感じられる時間ともなりました。

2024.10.16

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

ジェロントロジー産学連携プロジェクト2024<2Days Workshop>開催

=ジェロントロジー産官学で考えるウェルビーイングを実現する社会!をテーマをキャンパス合宿形式で2日間にわたり開催しました=

ジェロントロジー産学連携プロジェクトでは、昨年につづき今年は9月26〜27日に東大本郷キャンパス工学2号館講義室を会場に2Dsy Workshpoをハイブリッドで開催しました。

飯島機構長より開会の後、わたしたちのウェルビーイングとは!を対話体感し参加者それぞれが一緒に考える機会として、NTT 社会情報研究所(Well-being研究プロジェクト):深山篤氏・橋本遼氏より<ウェルビーイングカードをもとに ハイブリッド交流WS>を、同社コミュニケーション科学基礎研究所:渡邊淳司氏より<Social Well-beingに関する実践と探求>の講演受け能動的なセッションでスタートしました。

翌日はIOG田中友規先生より<IOGが目指すウェルビーイングの取組>・菅原育子先生より<いま何故ウェルビーイングなのか>について学びながら、「ウェルビーイングを感じられる社会」を産官学でどう実現するのかを学び・考える機会となりました。

また、両日ともセッション後半は、自社でのウェルビーイングの取り組みや個人の所感なども含め参加者の意見交換。1日目には有志参加の懇親会などもあり、実現するために産学官の役割など活発な討論となり、2日間でのべ100名ほどが共に学び語る刺激の多いWorkshopでした。

ジェロントロジー産学連携プロジェクトでは、昨年につづき今年は9月26〜27日に東大本郷キャンパス工学2号館講義室を会場に2Dsy Workshpoをハイブリッドで開催しました。

飯島機構長より開会の後、わたしたちのウェルビーイングとは!を対話体感し参加者それぞれが一緒に考える機会として、NTT 社会情報研究所(Well-being研究プロジェクト):深山篤氏・橋本遼氏より<ウェルビーイングカードをもとに ハイブリッド交流WS>を、同社コミュニケーション科学基礎研究所:渡邊淳司氏より<Social Well-beingに関する実践と探求>の講演受け能動的なセッションでスタートしました。

翌日はIOG田中友規先生より<IOGが目指すウェルビーイングの取組>・菅原育子先生より<いま何故ウェルビーイングなのか>について学びながら、「ウェルビーイングを感じられる社会」を産官学でどう実現するのかを学び・考える機会となりました。

また、両日ともセッション後半は、自社でのウェルビーイングの取り組みや個人の所感なども含め参加者の意見交換。1日目には有志参加の懇親会などもあり、実現するために産学官の役割など活発な討論となり、2日間でのべ100名ほどが共に学び語る刺激の多いWorkshopでした。

2024.10.4

2024上期総括会.png)

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

ジェロントロジー産学連携プロジェクト 2024年度 前期総括会を開催

=ジェロントロジー産学連携プロジェクトフェイズ2の残りの1年半で何を実現させていくのかについて産学で考える機会として開催=

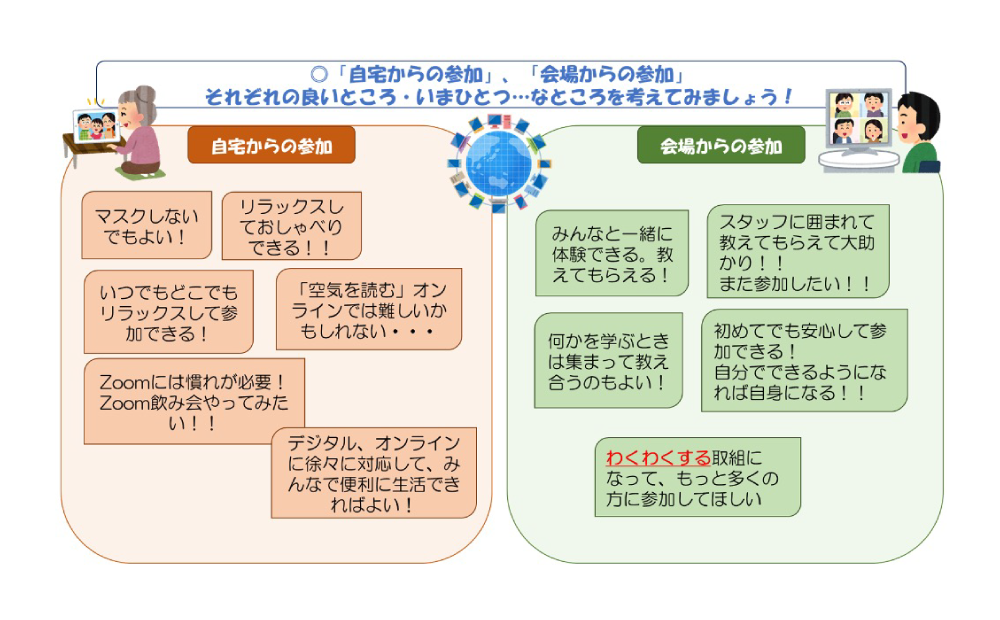

ジェロントロジー産学連携プロジェクト活動が2023年度から3年間の今年はフェイズ2の折り返しとなり、各研究会の進めているプロジェクトの状況を把握と具体的な活動へと、2024年度の前期総括会を9月12日に東大本郷工学8号702(ライブラリー)とオンラインのハイブリッドで50名ほどが集い開催いたしました。

今回は、「フレイル予防推進会議の活動・食の在り方研究会の活動・高齢者地域就労生涯現役研究会勉強会・金融関連及び法研究準備会・まちづくり標準化研究会」の進捗共有化。

次に辻先生より 「在宅医療」(中央法規出版)の発行・田中友規先生より「東大IOGウェルビーイングの研究」についての紹介と新たな情報インプットの刺激を受けました。

後半は、当プロジェクトからスピンアウトしようと動き出したプロジェクトから未だ構想段階のプロジェクトまで様々な活動状況の中で、「テーマでの課題、解決の方向、重要・必要性は分かっているが、なぜ、国民、企業は解決に動き出さないのか」をテーマに次へ一歩についての総合討論が熱く交わされた総括会となりました。

ジェロントロジー産学連携プロジェクト活動が2023年度から3年間の今年はフェイズ2の折り返しとなり、各研究会の進めているプロジェクトの状況を把握と具体的な活動へと、2024年度の前期総括会を9月12日に東大本郷工学8号702(ライブラリー)とオンラインのハイブリッドで50名ほどが集い開催いたしました。

今回は、「フレイル予防推進会議の活動・食の在り方研究会の活動・高齢者地域就労生涯現役研究会勉強会・金融関連及び法研究準備会・まちづくり標準化研究会」の進捗共有化。

次に辻先生より 「在宅医療」(中央法規出版)の発行・田中友規先生より「東大IOGウェルビーイングの研究」についての紹介と新たな情報インプットの刺激を受けました。

後半は、当プロジェクトからスピンアウトしようと動き出したプロジェクトから未だ構想段階のプロジェクトまで様々な活動状況の中で、「テーマでの課題、解決の方向、重要・必要性は分かっているが、なぜ、国民、企業は解決に動き出さないのか」をテーマに次へ一歩についての総合討論が熱く交わされた総括会となりました。

2024.9.18

第6回「フレイル予防」と「金融関連及び法」.png)

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生活支援

金融と法

「ウェルビーイング」を実現するために、今後の老いにどう備えるのか<老い支度>などを議論

=2024年度第6回目のアカデミーを8月27日に開催しました=

台風の影響で天候が気になる週でもありましたが、ハイブリッド開催で40名が「フレイル予防」と「金融関連及び法」について議論いたしました。

今回は「今後の老いにどう備えるのか「=老い支度」について考えると共に「ウェルビーイング」の実現とは? など、高齢社会対策大綱(最新版)の検討などから高齢社会は高齢者だけではなく若者やミドルなど幅広い世代における社会課題と対策を検討する必要性の視点も対話されました。

また、住宅資産循環を考える「老い支度」や、いつまでも自分らしく活動できる社会を目指すALPの活用などの話題や問題提起もありました。

最後まで自分らしく生きることについてのテーマでは、東京大学名誉教授の樋口 範雄先生より、「身元保証人を求めない」という社会常識を変えてゆく必要性などの印象的なコメントもいただき、備える時代に向けての活発な議論が交わされました。

台風の影響で天候が気になる週でもありましたが、ハイブリッド開催で40名が「フレイル予防」と「金融関連及び法」について議論いたしました。

今回は「今後の老いにどう備えるのか「=老い支度」について考えると共に「ウェルビーイング」の実現とは? など、高齢社会対策大綱(最新版)の検討などから高齢社会は高齢者だけではなく若者やミドルなど幅広い世代における社会課題と対策を検討する必要性の視点も対話されました。

また、住宅資産循環を考える「老い支度」や、いつまでも自分らしく活動できる社会を目指すALPの活用などの話題や問題提起もありました。

最後まで自分らしく生きることについてのテーマでは、東京大学名誉教授の樋口 範雄先生より、「身元保証人を求めない」という社会常識を変えてゆく必要性などの印象的なコメントもいただき、備える時代に向けての活発な議論が交わされました。

2024.9.2

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生きがい・就労

生活支援

2024年度 第3回 豊かな健康を個と地域のウェルビーイングから考えるサロンはアフター懇親会も熱く開催!

=第3回は<やる気&やりたい気持ち>を集め、種々さまざまなコミュニティの創生によるフレイル予防活動について考えてみる!>をテーマに8月22日に開催=

より広い視点で生活や地域の健康を議論する対話機会のサロン第3回目はハイブリッド開催で30名ほどがフレイル予防推進の根源となる地域の「コミュニティ」参加について対話しました。

今回は、(有)げんごうろ(言語朗)さまより、高齢者施設への訪問やこども達の健全育成のお手伝いをする「こども未来応援団」プロジェクトや『SUMIDAモデル』の構築、についてのご紹介をいただきました。

話すことが人と繋がる第一歩。これをもとに、社会に参加・貢献してみるのはどうだろうか?「やる気」に注目して、老いも若き(子供)も話すことを活用しボランティアとして社会に貢献してみる道はどうだろうか?と!

そして、少子化と高齢化を別々ではなく、一緒に解決出来ないのか!人生100年時代における「コミュニティの価値」について、参加者のみなさんの質問やアイデアやコメントなどが多く寄せられる時間ともなりました。

終了後は、参加企業の皆さま十数名が飯島先生を囲み、コミュニティやつながりなど、サロンからスピンアウトした話題も交わされた懇親会場となっていました。

より広い視点で生活や地域の健康を議論する対話機会のサロン第3回目はハイブリッド開催で30名ほどがフレイル予防推進の根源となる地域の「コミュニティ」参加について対話しました。

今回は、(有)げんごうろ(言語朗)さまより、高齢者施設への訪問やこども達の健全育成のお手伝いをする「こども未来応援団」プロジェクトや『SUMIDAモデル』の構築、についてのご紹介をいただきました。

話すことが人と繋がる第一歩。これをもとに、社会に参加・貢献してみるのはどうだろうか?「やる気」に注目して、老いも若き(子供)も話すことを活用しボランティアとして社会に貢献してみる道はどうだろうか?と!

そして、少子化と高齢化を別々ではなく、一緒に解決出来ないのか!人生100年時代における「コミュニティの価値」について、参加者のみなさんの質問やアイデアやコメントなどが多く寄せられる時間ともなりました。

終了後は、参加企業の皆さま十数名が飯島先生を囲み、コミュニティやつながりなど、サロンからスピンアウトした話題も交わされた懇親会場となっていました。

2024.9.2

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生きがい・就労

生活支援

参加企業・団体の皆様が集う<ジェロプロ企業紹介&プチ交流>サロンを開催

=企業交流から共創の機会へ!超高齢社会の課題解決に向けたネットワークへと=

今年度「ジェロントロジー産学連携プロジェクト」は新たに12企業・団体の新しいメンバー加入により活発な議論が始まっております。そこで、この方々の事業内容や超高齢社会に向けた活動の想いや当ネットワークへの期待などご紹介いただくサロンを8月5日と21日と2回にわけて、ハイブリッドで開催しました。

セッションは、豊かなライフデザイン・豊かな製品サービス&デザイン・豊かな健康&予防デザイン・豊かな多世代の利他的デザインなどグループテーマのもと、のべ100名ほどの皆さんが集いました。

両日とも皆様、熱心に耳をかたむけながら、質問やコメントなどを活発に交わされ、休憩時間や終了後には個別に対話交流もあり、活発な企業連携につづく熱気あふれる会場となりました。

今年度「ジェロントロジー産学連携プロジェクト」は新たに12企業・団体の新しいメンバー加入により活発な議論が始まっております。そこで、この方々の事業内容や超高齢社会に向けた活動の想いや当ネットワークへの期待などご紹介いただくサロンを8月5日と21日と2回にわけて、ハイブリッドで開催しました。

セッションは、豊かなライフデザイン・豊かな製品サービス&デザイン・豊かな健康&予防デザイン・豊かな多世代の利他的デザインなどグループテーマのもと、のべ100名ほどの皆さんが集いました。

両日とも皆様、熱心に耳をかたむけながら、質問やコメントなどを活発に交わされ、休憩時間や終了後には個別に対話交流もあり、活発な企業連携につづく熱気あふれる会場となりました。

2024.8.28

202420730_5回生活支援」と「フレイル予防」を「情報システム」で解決.png)

WINGS-GLAFS

フレイル予防

まちづくり

情報システム

生きがい・就労

生活支援

産業界がどのような貢献やビジネスが出来るか?!取り組むために必要な情報やその情報システムの在り方などを議論

=2024年度第5回目のアカデミーを7月30日に開催しました=

当日は、本郷キャンパス工学8号館722教室とハイブリッドの開催でGLAFS学生も含め50名を超えるメンバーが、「生活支援」と「フレイル予防」を「情報システム」で解決。について議論いたしました。

介護保険制度発足後20年以上が経過し、フレイルが深刻となる「女性の単身世帯」が増加する超高齢社会において地域の生活支援が重要な役割を持ってきます。

今回は、生活圏域毎の生活を支える・自治体と民間企業の連携を促進するため。それぞれソーシャルキャピタル充足の必要性などについて、東京大学名誉教授広瀬 通孝先生より<AIの活用等地域ソーシャルキャピタルづくりに期待されること>、東京大学IOGの神谷 哲朗氏・蒔野 充照氏より<地域包括ケア(まちづくり)基本概念を主眼においた日常生活圏におけるソーシャルキャピタルの重要性>の話題提供いただきました。

その後、参加企業の皆様と企業ソーシャルキャピトルの充足に向けてどのような貢献やビジネスが出来るかどうか、そして、企業が取り組むために必要な情報やその情報システムの在り方、そしてこの活動の課題などについてグループワークによる活発な議論が交わされました。

当日は、本郷キャンパス工学8号館722教室とハイブリッドの開催でGLAFS学生も含め50名を超えるメンバーが、「生活支援」と「フレイル予防」を「情報システム」で解決。について議論いたしました。

介護保険制度発足後20年以上が経過し、フレイルが深刻となる「女性の単身世帯」が増加する超高齢社会において地域の生活支援が重要な役割を持ってきます。

今回は、生活圏域毎の生活を支える・自治体と民間企業の連携を促進するため。それぞれソーシャルキャピタル充足の必要性などについて、東京大学名誉教授広瀬 通孝先生より<AIの活用等地域ソーシャルキャピタルづくりに期待されること>、東京大学IOGの神谷 哲朗氏・蒔野 充照氏より<地域包括ケア(まちづくり)基本概念を主眼においた日常生活圏におけるソーシャルキャピタルの重要性>の話題提供いただきました。

その後、参加企業の皆様と企業ソーシャルキャピトルの充足に向けてどのような貢献やビジネスが出来るかどうか、そして、企業が取り組むために必要な情報やその情報システムの在り方、そしてこの活動の課題などについてグループワークによる活発な議論が交わされました。

2024.8.20

移動分科会7月の活動報告フォト02.png)

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

生活支援

<温故知新で移動社会をデザイン>をテーマに移動分科会を開催

今回、会場となりました東京汐留のヤマハモーター・イノベーションハブ東京に、今年度よりご参加の2社を含め十数名が集い、企業紹介やこれからの移動社会についての意見交換を行いました。

日本自動車研究所の鎌田所長、東京大学名誉教授の秋山弘子先生をお迎えして、過去の活動から未来を描くためのお話や、リビングラボ活動の一つの形としてのモバイルパーク構想などの紹介もいただき刺激の多い分科会となりました。

宇都宮のLRT(ライトライン)の見学と地方都市のまちづくりモデルについてや、今年横浜に開設された「Yamaha E-Ride Base」のショールーム見学と対話などリアル体験と過去の活動を紐解き対話するなど。今後の活動についての意見交換もあり、まさに温故知新で移動社会のデザインを検討する移動分科会となりました。

*開催日:2024.07.05

日本自動車研究所の鎌田所長、東京大学名誉教授の秋山弘子先生をお迎えして、過去の活動から未来を描くためのお話や、リビングラボ活動の一つの形としてのモバイルパーク構想などの紹介もいただき刺激の多い分科会となりました。

宇都宮のLRT(ライトライン)の見学と地方都市のまちづくりモデルについてや、今年横浜に開設された「Yamaha E-Ride Base」のショールーム見学と対話などリアル体験と過去の活動を紐解き対話するなど。今後の活動についての意見交換もあり、まさに温故知新で移動社会のデザインを検討する移動分科会となりました。

*開催日:2024.07.05

2024.8.9

フレイル予防

「第1回全国フレイルトレーナーの集い」を開催しました!

8月4日(日)、日頃、地域で活動しているフレイルトレーナーが、自治体の垣根を超えて交流し、活動の共有、連携強化を図ることを目的に「第1回全国フレイルトレーナーの集い」を開催しました。東京大学会場とオンラインによるハイブリッドで開催し、当日は会場とオンライン合わせて100名以上の方にご参加いただきました。

第一部では、主催者である東大IOGと上級フレイルトレーナーから講話がありました。

はじめに、東大IOG飯島勝矢機構長から、フレイルトレーナーの役割、いくつかの自治体の活動紹介が行われました。

次に、東大IOG田中友規助教から、全国のフレイルチェックデータの解析による最新のエビデンスについて報告がありました。

最後に上級フレイルトレーナー10名による自己紹介、活動報告がありました。高知県小松トレーナーからは、高知県仁淀川町で行われている住民主体による短期集中型予防プログラム「ハツラッツ」で行われている体操を参加者全員で行い大変盛り上がりました。

第二部では、フレイルトレーナー間の活動・課題意識について共有を図るべく、会場、オンライン参加者ごとにグループワークを行いました。東大IOG、上級フレイルトレーナーによるファシリテートのもと、活発なディスカッションが展開されました。

その後、飯島機構長のハンドリングによる、参加者との総合討論を行いました。各グループで出た意見をもとに参加者からコメントをいただき、全体で共有することが出来ました。

その後、上級フレイルトレーナーから、トレーナーのネットワーク構築など、今後の活動展望について報告がありました。

最後に会場参加者、オンライン参加者ごとに記念撮影を行い終了となりました。

フレイルトレーナーのみによる集いは初めての試みとなりましたが、同じ志を持つ方々で、活動の方向性、課題意識の共有を図ることができ、大変有意義な会となりました。

*フライヤーは以下リンクをご参照

第一部では、主催者である東大IOGと上級フレイルトレーナーから講話がありました。

はじめに、東大IOG飯島勝矢機構長から、フレイルトレーナーの役割、いくつかの自治体の活動紹介が行われました。

次に、東大IOG田中友規助教から、全国のフレイルチェックデータの解析による最新のエビデンスについて報告がありました。

最後に上級フレイルトレーナー10名による自己紹介、活動報告がありました。高知県小松トレーナーからは、高知県仁淀川町で行われている住民主体による短期集中型予防プログラム「ハツラッツ」で行われている体操を参加者全員で行い大変盛り上がりました。

第二部では、フレイルトレーナー間の活動・課題意識について共有を図るべく、会場、オンライン参加者ごとにグループワークを行いました。東大IOG、上級フレイルトレーナーによるファシリテートのもと、活発なディスカッションが展開されました。

その後、飯島機構長のハンドリングによる、参加者との総合討論を行いました。各グループで出た意見をもとに参加者からコメントをいただき、全体で共有することが出来ました。

その後、上級フレイルトレーナーから、トレーナーのネットワーク構築など、今後の活動展望について報告がありました。

最後に会場参加者、オンライン参加者ごとに記念撮影を行い終了となりました。

フレイルトレーナーのみによる集いは初めての試みとなりましたが、同じ志を持つ方々で、活動の方向性、課題意識の共有を図ることができ、大変有意義な会となりました。

*フライヤーは以下リンクをご参照

2024.8.9

202420709_4回「まちづくり」と「高齢者地域就労」.png)

WINGS-GLAFS

フレイル予防

まちづくり

生きがい・就労

生活支援

次世代に 繋がる「まちづくりの在り方」について「高齢者地域就労」も交えて議論

=2024年度第4回目のアカデミーを7月09日に開催しました=

当日は、本郷キャンパス工学8号館722教室とハイブリッドの開催で50名ほどがまちづくりにおける国の動きや自治体の先行事例、実際の住民の声もうかがいながら議論討論いたしました。

今回は、21 世紀のまちづくりは「住民」が主体となり、自治体や企業と「共創」して持続可能な まちを如何に維持するかの重要性と「団地間のサバイバル時代」という事務局より問題提起からはじまりました。

これを受けて、IOG客員研究員の前田 展弘氏より高齢者の社会参加と地域人材に関する論点整理について。これにつづき生駒市・こま武蔵台・八王子めじろ台の住民参加のまちづくり取組と課題などについて地域代表や行政からの紹介がありました。

後半の討論会では、一つ一つ積み上げてゆくことや住民・市民力を引き出し高めること、そして信じることなどの重要性とこれに産業力の関わりや果たす役割などについて活発な議論が交わされました。

当日は、本郷キャンパス工学8号館722教室とハイブリッドの開催で50名ほどがまちづくりにおける国の動きや自治体の先行事例、実際の住民の声もうかがいながら議論討論いたしました。

今回は、21 世紀のまちづくりは「住民」が主体となり、自治体や企業と「共創」して持続可能な まちを如何に維持するかの重要性と「団地間のサバイバル時代」という事務局より問題提起からはじまりました。

これを受けて、IOG客員研究員の前田 展弘氏より高齢者の社会参加と地域人材に関する論点整理について。これにつづき生駒市・こま武蔵台・八王子めじろ台の住民参加のまちづくり取組と課題などについて地域代表や行政からの紹介がありました。

後半の討論会では、一つ一つ積み上げてゆくことや住民・市民力を引き出し高めること、そして信じることなどの重要性とこれに産業力の関わりや果たす役割などについて活発な議論が交わされました。

2024.7.18

202420628_3回「フレイル予防とまちづくり-」.png)

フレイル予防

まちづくり

生きがい・就労

生活支援

「フレイル予防」の重要性と取組を持続可能な「まちづくり」の活動にどうつなげていくのか!などを議論

=2024年度第3回目のアカデミーを6月28日に開催しました=

当日は、本郷キャンパス工学8号館722教室とハイブリッド開催で45名ほどがフレイル予防活動に個人だけでなく地域貢献に効果が出ているという事例紹介も含め議論討論いたしました。

今回は、郊外住宅団地の課題とフレイル予防について事務局より問題提起があり、それを受けて、三浦半島における拠点づくり構想について・企業目線でのまちづくりと住民パワーの結集・平塚市のフレイル予防啓発活動・逗子市池子住民協議会の取組など活発な事例紹介がありました。

後半は機構長の飯島先生より「まちづくりとはなにか?何をもってこの表現をもちいているのか?」という問いがあり、参加者それぞれに「魅力・元気・持続性」などのキーワードを交えての活発な討議となりました。

その後、ささやきかけその気にさせる工夫やコーディネイトする人の必要性などの発言もあり、今回も熱い学びの時間となりました。

当日は、本郷キャンパス工学8号館722教室とハイブリッド開催で45名ほどがフレイル予防活動に個人だけでなく地域貢献に効果が出ているという事例紹介も含め議論討論いたしました。

今回は、郊外住宅団地の課題とフレイル予防について事務局より問題提起があり、それを受けて、三浦半島における拠点づくり構想について・企業目線でのまちづくりと住民パワーの結集・平塚市のフレイル予防啓発活動・逗子市池子住民協議会の取組など活発な事例紹介がありました。

後半は機構長の飯島先生より「まちづくりとはなにか?何をもってこの表現をもちいているのか?」という問いがあり、参加者それぞれに「魅力・元気・持続性」などのキーワードを交えての活発な討議となりました。

その後、ささやきかけその気にさせる工夫やコーディネイトする人の必要性などの発言もあり、今回も熱い学びの時間となりました。

2024.7.5

WINGS-GLAFS

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生活支援

2024年度 第2回 豊かな健康を個と地域のウェルビーイングから考える サロンを開催!

=産学連携 飯島先生を囲むサロンは<豊かな健康を個と地域のウェルビーイングから考える>サロンとして今年度の第2回目を6月19日に開催したしました=

より広い視点で生活や地域の健康を議論する対話機会のサロン第2回目が、東大本郷キャンパスのリアル会場とオンラインのハイブリッドの開催で35名ほどが集いました。

今回はアフラック(共同研究推進室)さま・HatchHealthcareさまより「介護エコシステムの構築に向けて」というテーマで、介護の必要性を感じたなるべく早い段階から、家族を含む周囲から適切な対応を受けられるようにするためには、どういった取り組みが有用か。

そして、産学官連携による高齢者とそのご家族への支援のあり方はどうした良いのかなど。フレイル予防や介護の分野におけるエコシステムについて参加者のみなさんの質問やアイデアやコメントなどが多く寄せられる時間ともなりましした。

終了後も、参加企業の皆さまのゆるやかな対話や意見交換などがつづき、会場は熱い空気につつまれていました。

より広い視点で生活や地域の健康を議論する対話機会のサロン第2回目が、東大本郷キャンパスのリアル会場とオンラインのハイブリッドの開催で35名ほどが集いました。

今回はアフラック(共同研究推進室)さま・HatchHealthcareさまより「介護エコシステムの構築に向けて」というテーマで、介護の必要性を感じたなるべく早い段階から、家族を含む周囲から適切な対応を受けられるようにするためには、どういった取り組みが有用か。

そして、産学官連携による高齢者とそのご家族への支援のあり方はどうした良いのかなど。フレイル予防や介護の分野におけるエコシステムについて参加者のみなさんの質問やアイデアやコメントなどが多く寄せられる時間ともなりましした。

終了後も、参加企業の皆さまのゆるやかな対話や意見交換などがつづき、会場は熱い空気につつまれていました。

2024.6.28

202420240606_2回「フレイル予防-」.png)

WINGS-GLAFS

フレイル予防

まちづくり

生きがい・就労

生活支援

「高齢者地域就労」とフレイルの進行による社会保障負担が増加など日本経済への影響や、産学連携によりどのような対処が出来るか!などを議論

=2024年度第2回目のアカデミーを6月6日に開催しました=

当日は、本郷キャンパス工学8号館722教室とハイブリッド開催で50名を超える参加となりました。

機構長の飯島先生より開会コメントの後、前田 展弘氏より「企業と高齢者就労に関する論点整理の問題提起があり、飯島先生よりフレイル予防の新たな知見について紹介がありました。

その後、企業における高齢者就労の取り組みなどの提供話題をうかがい、後半は<「フレイル予防」と「高齢者地域就労」を、企業が実現するには!>というテーマで活発なパネルディスカッションと参加者からの質問や意見なども加わり熱い議論が交わされました。

今回は、高齢者の活性化は日本の市場(消費、労働)にとって必要不可欠の問題 として、課題と課題解決の方向性を基に如何社会実装していくのかが重点となったアカデミーとなりました。

当日は、本郷キャンパス工学8号館722教室とハイブリッド開催で50名を超える参加となりました。

機構長の飯島先生より開会コメントの後、前田 展弘氏より「企業と高齢者就労に関する論点整理の問題提起があり、飯島先生よりフレイル予防の新たな知見について紹介がありました。

その後、企業における高齢者就労の取り組みなどの提供話題をうかがい、後半は<「フレイル予防」と「高齢者地域就労」を、企業が実現するには!>というテーマで活発なパネルディスカッションと参加者からの質問や意見なども加わり熱い議論が交わされました。

今回は、高齢者の活性化は日本の市場(消費、労働)にとって必要不可欠の問題 として、課題と課題解決の方向性を基に如何社会実装していくのかが重点となったアカデミーとなりました。

2024.6.24

20240514_アカデミー(8つのテーマ課題).png)

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

「8つのテーマの課題解決で実現する社会」何に取り組んで行けば良いのかを参加企業と議論!

=2024年度第1回目のアカデミーを5月14日に開催しました=

当日は、本郷キャンパス工学8号館722教室が満席となりハイブリッド参加も含め60名ほどが集い、今年スタートのアカデミーが開催されました。

最初に機構長の飯島先生より「学実から実学への転換と企業への期待」を、事務局から「8つのテーマから今までの学び」について紹介がありました。

その後、ジェロントロジー産学連携プロジェクト参加企業の方々や学生と、「あるべき社会・あって欲しい社会について、何を求めているのか?やりたい事とは!」などのテーマで対話が進み参加者それぞれの意見が出されました。

後半の「その実現にすべき事はなにか!」についての議論では、ネガティブからハピネスイメージへの転換や介護と予防の領域や視点について、さらには連携事業の重要性など、前半を受けての熱い議論が交わされました。

今回は総合的なセッションとなりましたが、今後8つのテーマを関連づけて掛け合わせによる複合テーマと事業視察などにより実学に向けた、今年度アカデミーのスタートとなりました。

当日は、本郷キャンパス工学8号館722教室が満席となりハイブリッド参加も含め60名ほどが集い、今年スタートのアカデミーが開催されました。

最初に機構長の飯島先生より「学実から実学への転換と企業への期待」を、事務局から「8つのテーマから今までの学び」について紹介がありました。

その後、ジェロントロジー産学連携プロジェクト参加企業の方々や学生と、「あるべき社会・あって欲しい社会について、何を求めているのか?やりたい事とは!」などのテーマで対話が進み参加者それぞれの意見が出されました。

後半の「その実現にすべき事はなにか!」についての議論では、ネガティブからハピネスイメージへの転換や介護と予防の領域や視点について、さらには連携事業の重要性など、前半を受けての熱い議論が交わされました。

今回は総合的なセッションとなりましたが、今後8つのテーマを関連づけて掛け合わせによる複合テーマと事業視察などにより実学に向けた、今年度アカデミーのスタートとなりました。

2024.5.21

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生活支援

2024年度 第1回 豊かな健康を個と地域のウェルビーイングから考える サロン活動報告

=産学連携 飯島先生を囲むサロンは今年度<豊かな健康を個と地域のウェルビーイングから考える>

サロンとして2024年の第1回を4月10日に開催したしました=

昨年まで<アクティブヘルス&ケア>サロンの名称で開催していましたが、より広い視点で生活や地域の健康を議論するサロンの対話機会をと、東大本郷キャンパスのリアル会場とオンラインのハイブリッドで30名ほどが集いました。

今回はパナソニック(アクティブエイジングデザインプロジェクト)様より

「自立支援に幅広く貢献できるかかわり(製品・サービス)の実現に向けて!」というテーマで、

歩行トレーニングロボットで考えてきたこと、そして「新たな製品・サービス」の課題感 と『個と地域のウェルビーイング』で何ができるのか?について紹介をいただきました。

参加者より、測定をワクワク感に。やらされているから楽しみに感じる要素の重要性など、現場の意見や質問なども交わされ、多様なアイデアやコメントなど幅広いサービス要素が寄せられる時間ともなりましした。

今回は、新年度はじまりの回ですので、サロン後に茶話かい!がリアル会場では開催され、さらにやわらかなアイデアも飛び出した和やかな空気の会場となっていました。

サロンとして2024年の第1回を4月10日に開催したしました=

昨年まで<アクティブヘルス&ケア>サロンの名称で開催していましたが、より広い視点で生活や地域の健康を議論するサロンの対話機会をと、東大本郷キャンパスのリアル会場とオンラインのハイブリッドで30名ほどが集いました。

今回はパナソニック(アクティブエイジングデザインプロジェクト)様より

「自立支援に幅広く貢献できるかかわり(製品・サービス)の実現に向けて!」というテーマで、

歩行トレーニングロボットで考えてきたこと、そして「新たな製品・サービス」の課題感 と『個と地域のウェルビーイング』で何ができるのか?について紹介をいただきました。

参加者より、測定をワクワク感に。やらされているから楽しみに感じる要素の重要性など、現場の意見や質問なども交わされ、多様なアイデアやコメントなど幅広いサービス要素が寄せられる時間ともなりましした。

今回は、新年度はじまりの回ですので、サロン後に茶話かい!がリアル会場では開催され、さらにやわらかなアイデアも飛び出した和やかな空気の会場となっていました。

2024.4.16

まちづくり

生きがい・就労

生活支援

「若い世代が描く人生100年のライフデザインイメージ」をテーマに五人のゲストに迎えて4月のライフデザインサロンを開催

=超高齢社会を迎えている今、Z世代・α世代といわれる若い世代の17~18歳の若者数名が思う未来とライフデザイン感などうかがいました=

超高齢社会は、高齢者世代と共にミドル世代や若者世代、子供世代と多様な世代で構成されます。未来を担う若い方々は自分のライフデザインをどうイメージしているのか?まわりの同世代はどうか?など気になるところです。

今回は、以前に模擬国連事業の最優秀大使として活躍、inochi Gakusei Innovators’ Program にて< 薬服用促進 Medi-pet> で課題解決提案に取り組んだやわもちーずメンバー、そして超高齢社会の課題を解決する国際会議に登壇の高校生、5名(渋谷教育学園幕張高等学在・3月卒)を4月4日のサロンにお招きしました。

ライフデザインを人生曲線で、18年ほどの人生経験、そしてこれからの20代、30代 そして70・80代までを描いていただき、サロン主宰の秋山弘子先生との対話、そして参加者と5つのグループでディスカッションを行い、若い世代が思う未来をうかがいながらエールメッセージも交わされる機会となりました。

超高齢社会は、高齢者世代と共にミドル世代や若者世代、子供世代と多様な世代で構成されます。未来を担う若い方々は自分のライフデザインをどうイメージしているのか?まわりの同世代はどうか?など気になるところです。

今回は、以前に模擬国連事業の最優秀大使として活躍、inochi Gakusei Innovators’ Program にて< 薬服用促進 Medi-pet> で課題解決提案に取り組んだやわもちーずメンバー、そして超高齢社会の課題を解決する国際会議に登壇の高校生、5名(渋谷教育学園幕張高等学在・3月卒)を4月4日のサロンにお招きしました。

ライフデザインを人生曲線で、18年ほどの人生経験、そしてこれからの20代、30代 そして70・80代までを描いていただき、サロン主宰の秋山弘子先生との対話、そして参加者と5つのグループでディスカッションを行い、若い世代が思う未来をうかがいながらエールメッセージも交わされる機会となりました。

2024.4.16

20230326全体ミーティングのフォト.png)

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

2023年度<ジェロントロジー産学連携プロジェクト>全体ミーティングを開催

=生きがいを実感できる社会を目指して、社会を創るために産業界は何をすべきか=

IOG産学連携活動の狙いは、人生100年時代、誰もが生きがいを実感できる社会を目指し、日本の高齢社会の課題解決を産業界と連携していかに解決するかにあります。

2023年の1年を振り返り次の2年間、そして2025・30年に向けて社会実装に向けてどう取り組むのか、産業界の役割りやめざすところなどをテーマの軸として3月26日、本郷キャンパス2号館のリアル会場とハイブリッドで活発なミーティングを開催しました。

今回は、活き活きシニアの姿を学び・東大IOGの産学連携の活動を共有・「我々は超高齢人口減少社会を明るくできるのか」の総合討論の3部構成。

いつまでも活き活きと活躍している方々の姿を学び、社会を創るために産業界の大きな役割を考える機会ともなりました。

この対話は、場を変えて工学11号館ラウンジでの交流会に引き継がれ、30名ほどの方々によるリアル交流対話により、さらに連携力が高まったミーティングとなりました。

IOG産学連携活動の狙いは、人生100年時代、誰もが生きがいを実感できる社会を目指し、日本の高齢社会の課題解決を産業界と連携していかに解決するかにあります。

2023年の1年を振り返り次の2年間、そして2025・30年に向けて社会実装に向けてどう取り組むのか、産業界の役割りやめざすところなどをテーマの軸として3月26日、本郷キャンパス2号館のリアル会場とハイブリッドで活発なミーティングを開催しました。

今回は、活き活きシニアの姿を学び・東大IOGの産学連携の活動を共有・「我々は超高齢人口減少社会を明るくできるのか」の総合討論の3部構成。

いつまでも活き活きと活躍している方々の姿を学び、社会を創るために産業界の大きな役割を考える機会ともなりました。

この対話は、場を変えて工学11号館ラウンジでの交流会に引き継がれ、30名ほどの方々によるリアル交流対話により、さらに連携力が高まったミーティングとなりました。

2024.4.4

移動分科会3月の活動報告フォト.png)

テクノロジー

まちづくり

生活支援

ONE DAY PLAYPARK mini 鎌倉海浜公園 イベント体験視察

=COI-NEXT「リスペクトでつながる「共生アップサイクル社会」共創拠点」プロジェクトによるアップサイクル「仮設遊具」と移動公園の実証実験を視察=

移動分科会サロンでは、今年度末も近い3月16日に鎌倉海浜公園(由比ガ浜地区公園)で行われた、<ONE DAY PLAYPARK mini>の実証実験を、現地参加メンバーとZOOMオンラインでのハイブリッド視察活動を行いました。

このイベントは、地域で集められた資源を用いたリサイクル材料や、植物由来材料を用いてのアップサイクル社会の実現を目指している慶應義塾大学が作成した「モバイル遊具(仮設遊具)」を用い、公園や街の公共空間の多様な使い方の体験機会となっています。

この遊具をヤマハ発動機が準備したカーゴバイクやGSM (グリーンスローモビリティ)を利用して公園へ運搬移動する役割を担う、未来の移動公園「モバイルパーク」としてのしくみの実証実験でもありました。

今回は、このイベントを体験いただいた市民からの意見をうかがうリビングラボ活動でもあり、鎌倉市も参加し産学官民連携活動ともなっていました。

当日は、子供達が遊具のいろいろな遊び方の工夫をしたり、遊具の元原料(アップサイクル前の製品や材料)が記された「サーキュラーコード(QRコード)」を読み取ったり、移動公園の考え方に耳を傾ける方々など共生を体感しつつ、移動ツールの幅広い活躍を体験し未来を想う分科会活動となりました。

移動分科会サロンでは、今年度末も近い3月16日に鎌倉海浜公園(由比ガ浜地区公園)で行われた、<ONE DAY PLAYPARK mini>の実証実験を、現地参加メンバーとZOOMオンラインでのハイブリッド視察活動を行いました。

このイベントは、地域で集められた資源を用いたリサイクル材料や、植物由来材料を用いてのアップサイクル社会の実現を目指している慶應義塾大学が作成した「モバイル遊具(仮設遊具)」を用い、公園や街の公共空間の多様な使い方の体験機会となっています。

この遊具をヤマハ発動機が準備したカーゴバイクやGSM (グリーンスローモビリティ)を利用して公園へ運搬移動する役割を担う、未来の移動公園「モバイルパーク」としてのしくみの実証実験でもありました。

今回は、このイベントを体験いただいた市民からの意見をうかがうリビングラボ活動でもあり、鎌倉市も参加し産学官民連携活動ともなっていました。

当日は、子供達が遊具のいろいろな遊び方の工夫をしたり、遊具の元原料(アップサイクル前の製品や材料)が記された「サーキュラーコード(QRコード)」を読み取ったり、移動公園の考え方に耳を傾ける方々など共生を体感しつつ、移動ツールの幅広い活躍を体験し未来を想う分科会活動となりました。

2024.3.29

フレイル予防

「フレイルサポーターの集いin大豊町」が開催されました!

「都道府県、市町村の枠を飛び越えて黄緑の仲間で集まろう!」をテーマに、3月17日、高知県大豊町で「フレイルサポーターの集いin大豊町」が開催されました(主催:NPO法人全国フレイルサポーター連絡会連合会、大豊町、共催:NPO法人フレイルサポート仁淀川)。当日は会場に大豊町、仁淀川町のサポーター・トレーナー・行政職員約50名が集まり、飯島勝矢機構長もゲストとして参加しました。また、会の様子をオンライン配信し、他の自治体のフレイルサポーターもオンラインで参加しました。

第1部では全国フレイルサポーター連絡会連合会・フレイルサポート仁淀川小松さんによる、仁淀川町が誇る男性フレイルサポーター精鋭4名の紹介、高知県作業療法士会のフレイルトレーナーの紹介がありました。小松さんの漫談のようなテンポの良い進行で笑いの絶えない時間となりました。

第2部では飯島先生による講話がありました。飯島先生が「まるで20、30年後の自分を見てるよう」であり、「高知県の父」と呼ぶ大豊町男性フレイルサポーターとの微笑ましいやり取りもありました。

お昼休憩では皆でお弁当を食べながらおしゃべり。まさに「共食」の場が実現されました。

お昼休憩後の第3部では、全員で輪になり、一人一言ごあいさつがありました。一言で終わるわけがなく、サポーターになったきっかけ、活動を通じてのやりがい、自分の意識変容など、それぞれ思いのたけを語りました。

最後は参加者全員で指輪っかポーズで記念写真!

小松さんは「今回の高知県の取り組みを発信し、全国でこのようなオンラインを活用して誰でも気軽に集える場が展開されてほしい」と期待していました。

*ダイジェスト動画(フレイルサポート仁淀川のYouTubeチャンネル)は以下リンクをご参照

第1部では全国フレイルサポーター連絡会連合会・フレイルサポート仁淀川小松さんによる、仁淀川町が誇る男性フレイルサポーター精鋭4名の紹介、高知県作業療法士会のフレイルトレーナーの紹介がありました。小松さんの漫談のようなテンポの良い進行で笑いの絶えない時間となりました。

第2部では飯島先生による講話がありました。飯島先生が「まるで20、30年後の自分を見てるよう」であり、「高知県の父」と呼ぶ大豊町男性フレイルサポーターとの微笑ましいやり取りもありました。

お昼休憩では皆でお弁当を食べながらおしゃべり。まさに「共食」の場が実現されました。

お昼休憩後の第3部では、全員で輪になり、一人一言ごあいさつがありました。一言で終わるわけがなく、サポーターになったきっかけ、活動を通じてのやりがい、自分の意識変容など、それぞれ思いのたけを語りました。

最後は参加者全員で指輪っかポーズで記念写真!

小松さんは「今回の高知県の取り組みを発信し、全国でこのようなオンラインを活用して誰でも気軽に集える場が展開されてほしい」と期待していました。

*ダイジェスト動画(フレイルサポート仁淀川のYouTubeチャンネル)は以下リンクをご参照

2024.3.26

フレイル予防

全国のフレイルサポーターがオンラインで1300名が一つの輪っかでつながった1日!

『みんなの幸せはわたしの幸せ!』 フレイルチェック活動から生まれる<絆>。とタイトルに2024年2月16日に東大本郷キャンパスをキーとして全国に広がる76自治体とエリアで活動している<フレイルサポーターの集い>を開催しました。

この活動はNPO全国フレイルサポーター連絡会連合会(全サポ連)と東京大学IOG・東京大学未来ビジョン研究センターの共催での活動でしたが、司会や随時コメントなど5地域のサポーターさんの進行で3時間を超える集いとなりました。

各地域での活動紹介を、コメントやスライド、そして地元の一品と共に笑顔で紹介リレーや、一歩踏み込んた「私のやりがい」などの話もあり、各地のサーポーターの方々ひとつにつながってゆく対話ともなりました。

最後に、キーとなった東大本郷キャンパスのサポーターさん、そしてオンラインでつながっている1300名のサーポーターさん全員が、指わっかポーズで一つにつながり、次はさらに大きな輪となる勢いで終了となりました。

この活動はNPO全国フレイルサポーター連絡会連合会(全サポ連)と東京大学IOG・東京大学未来ビジョン研究センターの共催での活動でしたが、司会や随時コメントなど5地域のサポーターさんの進行で3時間を超える集いとなりました。

各地域での活動紹介を、コメントやスライド、そして地元の一品と共に笑顔で紹介リレーや、一歩踏み込んた「私のやりがい」などの話もあり、各地のサーポーターの方々ひとつにつながってゆく対話ともなりました。

最後に、キーとなった東大本郷キャンパスのサポーターさん、そしてオンラインでつながっている1300名のサーポーターさん全員が、指わっかポーズで一つにつながり、次はさらに大きな輪となる勢いで終了となりました。

2024.2.26

WINGS-GLAFS

フレイル予防

地域包括ケア

生活支援

2023年度第6回 アクティブヘルス&ケアサロン(飯島先生を囲む会)を開催!

=産学連携サロン<アクティブヘルス&ケア>2023年度締めの第6回は、「住まい手が自宅で永く健康に暮らせる施策について!」をテーマに2月15日に飯島先生を囲みIOGジェロプロ参加企業の方々と開催したしました=

東大本郷キャンパスのリアル会場とオンラインのハイブリッドで30名ほどが集い、

東京ガスさまより生活インフラに欠かせない事業視点から「住居」から「食」まで幅広い健康長寿への取り組み活動ご紹介からの開催となりました。

今回は、取り組みの一つとして「めざめよ!五感」という味覚と臭覚を試すことによる自分の機能と状況を把握しながらコミュニケーションを取り健康を意識するプログラムの体験機会がありました。

ミニカップに口をつけて、これは何の味? 綿棒を手に、この匂いは・・・!

笑顔で対話しながら共に生活に欠かせない豊かな身体機能について考えるシーンが印象的でもありました。

参加者がそれぞれに体験と共に、ご自分の事業との関連や共創の可能性なども質問やコメントで語りあう、まさにサロン風景の展開となりました。

東大本郷キャンパスのリアル会場とオンラインのハイブリッドで30名ほどが集い、

東京ガスさまより生活インフラに欠かせない事業視点から「住居」から「食」まで幅広い健康長寿への取り組み活動ご紹介からの開催となりました。

今回は、取り組みの一つとして「めざめよ!五感」という味覚と臭覚を試すことによる自分の機能と状況を把握しながらコミュニケーションを取り健康を意識するプログラムの体験機会がありました。

ミニカップに口をつけて、これは何の味? 綿棒を手に、この匂いは・・・!

笑顔で対話しながら共に生活に欠かせない豊かな身体機能について考えるシーンが印象的でもありました。

参加者がそれぞれに体験と共に、ご自分の事業との関連や共創の可能性なども質問やコメントで語りあう、まさにサロン風景の展開となりました。

2024.2.19

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生きがい・就労

生活支援

2023年度シンポジウム 『生きがいに関する再考、研究、地域実装』 を開催!

2024年2月3日東京大学浅野キャンパス武田ホールにて高齢社会総合研究機構(IOG)、未来ビジョン研究センター(IFI) 共催による昨年度のテーマ『生きがい』の第2弾のシンポジウムを開催いたしました。

飯島IOG 機構長の挨拶からはじまり、田中友規特任助教の進行により5名の研究者による進捗報告があり会場では頷きの表情や熱心にメモを取られる参加者の姿が印象的でした。

基調講演は東京都健康長寿医療センター研究所 研究部長の藤原佳典氏より<多世代共創社会を拓くプロダクティブエイジングといきがい>のテーマで地域現場のお話も交え多様な通いの場・化学反応の起こる居場所の重要性についてお話いただきました。

「栄養とからだの健康増進調査」として2011年から柏市で開始した通称:柏スタティと表される活動が今年度で第7次の11年となりました。

後半、<社会貢献や居場所づくりを通じて、誰もが生きがいを実感できる社会。なにができるのか? >のパネルディスカッションを会場からの意見や質問も交え進め、オンライン参加500名と会場の100名を超える方々が身近な地域の未来を想い描く機会となりました。

飯島IOG 機構長の挨拶からはじまり、田中友規特任助教の進行により5名の研究者による進捗報告があり会場では頷きの表情や熱心にメモを取られる参加者の姿が印象的でした。

基調講演は東京都健康長寿医療センター研究所 研究部長の藤原佳典氏より<多世代共創社会を拓くプロダクティブエイジングといきがい>のテーマで地域現場のお話も交え多様な通いの場・化学反応の起こる居場所の重要性についてお話いただきました。

「栄養とからだの健康増進調査」として2011年から柏市で開始した通称:柏スタティと表される活動が今年度で第7次の11年となりました。

後半、<社会貢献や居場所づくりを通じて、誰もが生きがいを実感できる社会。なにができるのか? >のパネルディスカッションを会場からの意見や質問も交え進め、オンライン参加500名と会場の100名を超える方々が身近な地域の未来を想い描く機会となりました。

2024.2.5

移動分科会1月の活動報告フォト.png)

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

生きがい・就労

生活支援

新年最初に<移動の未来を語り合う>移動分科会の開催

移動分科会サロンでは、今年4月から神田・つくば・世田谷・御厨・上野などで開催の移動イベントについての見学や体験をリアルとオンラインを交えて8回ほどの実施いたしました。

今回は、東京汐留のヤマハモーター・イノベーションハブ東京を会場に、日本自動車研究所の鎌田所長、東京大学名誉教授の秋山弘子先生をお迎えして2030年の未来を描いた時のお話や、移動機能が形を変えて地域の公園やコミュニティでの働く・学ぶ・遊ぶ・暮らすに関わるリビングラボ活動なの紹介もいただき多いに刺激を受ける分科会となりました。

これらの活動全体の振り返りや鎌田所長・秋山先生のお話などから、ハイブリッド形式で集った十数名が、それぞれの活動から想う未来などの想いなどが参加メンバーより語り2050年の未来の移動とまち、そして豊かな生活の関係や役割など熱く語り合う機会となりました。

今回は、東京汐留のヤマハモーター・イノベーションハブ東京を会場に、日本自動車研究所の鎌田所長、東京大学名誉教授の秋山弘子先生をお迎えして2030年の未来を描いた時のお話や、移動機能が形を変えて地域の公園やコミュニティでの働く・学ぶ・遊ぶ・暮らすに関わるリビングラボ活動なの紹介もいただき多いに刺激を受ける分科会となりました。

これらの活動全体の振り返りや鎌田所長・秋山先生のお話などから、ハイブリッド形式で集った十数名が、それぞれの活動から想う未来などの想いなどが参加メンバーより語り2050年の未来の移動とまち、そして豊かな生活の関係や役割など熱く語り合う機会となりました。

2024.2.1

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

柏スタディ11年の歴史を測定補助員と振り返りの集いを開催!

「栄養とからだの健康増進調査」として2011年から柏市で開始した通称:柏スタディと表される活動が今年度で第7次の11年となりました。

特に今年2023年度は、80歳以上の方々350名ほどを対象にメニューも追加して進化した調査となりましたが、継続的な実施にあたっては活動サポーターの熱い協力と想いによって支えられています。

そこで、2024年1月23日に今年度の調査会場の東京大学柏キャンパス総合研究棟で30名ほどの測定補助員の方々が集い、この11年間を振り返ると共に継続活動の感謝を表する集いを開催いたしました。

飯島先生から、この活動が柏スタディとして全国的に注目されるようになった経緯や、30以上の研究論文となっていることなどの成果紹介や測定補助員皆様への感謝状を一人一人に手渡してコメントを交わしあうシーンもございました。

測定補助員の方々から、定年もなくいつまでも活躍できる機会と場、そして多くの方々と繋がり集うことの嬉しさややりがいを感じるコメントが寄せられ、皆さんと指輪っかポーズで笑顔あふれる記念写真を撮影して次年度への想い馳せるところとなりました。

特に今年2023年度は、80歳以上の方々350名ほどを対象にメニューも追加して進化した調査となりましたが、継続的な実施にあたっては活動サポーターの熱い協力と想いによって支えられています。

そこで、2024年1月23日に今年度の調査会場の東京大学柏キャンパス総合研究棟で30名ほどの測定補助員の方々が集い、この11年間を振り返ると共に継続活動の感謝を表する集いを開催いたしました。

飯島先生から、この活動が柏スタディとして全国的に注目されるようになった経緯や、30以上の研究論文となっていることなどの成果紹介や測定補助員皆様への感謝状を一人一人に手渡してコメントを交わしあうシーンもございました。

測定補助員の方々から、定年もなくいつまでも活躍できる機会と場、そして多くの方々と繋がり集うことの嬉しさややりがいを感じるコメントが寄せられ、皆さんと指輪っかポーズで笑顔あふれる記念写真を撮影して次年度への想い馳せるところとなりました。

2024.1.26

20240122_アカデミー(生活支援).png)

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

情報システム

生活支援

「やりたいこと」「強みを生かす」ことを支援する仕組みをとのように作るのか!をさまざまな事例紹介も交えて討論!

=実際に「困っている人」と「支援をする人や仕組や提供者」の接点や連携をいかに構築するのか。などについて<アカデミー「生活支援」後期> にて開催しました。=

2024年1月22日のアカデミーは、東京大学高齢社会総合研究機構の孫輔卿特任講師、旭化成ホームズ シニアライフ研究所の伊藤香織様、うぇるねすの吉野美幸様・東海林様、育児総合研究協会の谷口真穂様をお迎えしました。

高齢者の生きがいの研究と、やりたいことを見つける(プラス)にする仕組み、自分の強点を更に伸ばす仕組みについて、80歳近くでスマホを便利につかい実際活躍されている方のリアルな声も含めて活動を学び知る機会となりまました。

後半は<シニア向けエンカレッジの仕組み、やりたいことを引き出す生活支援>について、ジャンプアップした切り替えや、いかに生きがいややりがいを感じ方、幸せの価値観の違いや多様化などについて、活発な議論となりました。

2024年1月22日のアカデミーは、東京大学高齢社会総合研究機構の孫輔卿特任講師、旭化成ホームズ シニアライフ研究所の伊藤香織様、うぇるねすの吉野美幸様・東海林様、育児総合研究協会の谷口真穂様をお迎えしました。

高齢者の生きがいの研究と、やりたいことを見つける(プラス)にする仕組み、自分の強点を更に伸ばす仕組みについて、80歳近くでスマホを便利につかい実際活躍されている方のリアルな声も含めて活動を学び知る機会となりまました。

後半は<シニア向けエンカレッジの仕組み、やりたいことを引き出す生活支援>について、ジャンプアップした切り替えや、いかに生きがいややりがいを感じ方、幸せの価値観の違いや多様化などについて、活発な議論となりました。

2024.1.23

WINGS-GLAFS

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生活支援

和気アイアイ!東京都フレイルサポーターが東大本郷キャンパスに集いました!

『東大にみんなで集まろう!』 まってま〜す。の呼びかけに、年の瀬の2023年12月20日(水)文京区・台東区・豊島区・板橋区・江戸川区・国立市・西東京市、ほか 60名ほどのフレイルサポーター・トレーナー・行政職員の皆さまが本郷キャンパスに集い「東京都フレイルサポーターの集い」を開催しました。

お一人お一人が、各自治体オリジナルのキャラクターやマークなどを腕や胸に描いた緑のシャツを羽織り、全員が一言づつ活動の想いを語り合いました。

「フレイルサポーター活動を他の自治体に参加して知りました」「自分の自治体でも実施したいと相談したらスタートを協力してもらいました」「他自治体のサポーターの方々が養成講座の際に支援をしてくださいました」など、活動が広がっていった経緯などを伺う機会となりました。

さらに、自分の居場所であったり、自分を見直し鍛えるきっかけとなったり、仲間ができたり、これから楽しいことをやっていきたいなど。熱く、笑いもありの、笑顔と相互関係あふれる湧き相愛の対話が新しい年にもつながる集いとなりました。

また、高知県仁淀川町のフレイルサポーターがゲスト参加し、高齢化率60%近いまちの10年後を想い、素敵なまちにしていきたいことや、活動を始めた経緯、90歳代のスーパーサポーターさん数名の存在などの紹介もありました。

最後は安田講堂の前で皆様と記念撮影を行い、笑顔と拍手で閉会となりました。

お一人お一人が、各自治体オリジナルのキャラクターやマークなどを腕や胸に描いた緑のシャツを羽織り、全員が一言づつ活動の想いを語り合いました。

「フレイルサポーター活動を他の自治体に参加して知りました」「自分の自治体でも実施したいと相談したらスタートを協力してもらいました」「他自治体のサポーターの方々が養成講座の際に支援をしてくださいました」など、活動が広がっていった経緯などを伺う機会となりました。

さらに、自分の居場所であったり、自分を見直し鍛えるきっかけとなったり、仲間ができたり、これから楽しいことをやっていきたいなど。熱く、笑いもありの、笑顔と相互関係あふれる湧き相愛の対話が新しい年にもつながる集いとなりました。

また、高知県仁淀川町のフレイルサポーターがゲスト参加し、高齢化率60%近いまちの10年後を想い、素敵なまちにしていきたいことや、活動を始めた経緯、90歳代のスーパーサポーターさん数名の存在などの紹介もありました。

最後は安田講堂の前で皆様と記念撮影を行い、笑顔と拍手で閉会となりました。

2023.12.27

20231225_アカデミー(情報システム).png)

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

情報システム

地域コミュニティの維持・活性化、そして「社会参加」をいかにしてデジタルテクノロジーでサポートできるかについて討論!

=「モバイルICTによるコミュニティの維持・活性化と地域情報のアーカイブ・コンテンツ化と発信」を<アカデミー「情報システム」後期> にて開催しました。=

2023年12月25日のアカデミーは、東京大学名誉教授の廣瀬 通孝先生、株式会社zeroinonの上岡氏・隈研吾建築都市設計事務所の新津保氏をお迎えし、仁淀川町における探索研究・地域コンテンツの保存と価値の研究と話題の紹介をいただき、後半は<ICTは超高齢社会を救えるか? 地域をつなぐICT>についてディスカッションをいたしました。

話題は<ICTは地域をつなげることが出来るのか?>をベースに、IOGがすでに活動している高知県仁淀川町、交流のある世田谷の活動団体、そして本郷キャンパスをつなぎ、ICTツールのアプリを活用しながらリアルなつながり感を体験いたしました。

また、地域コンテンツとして愛媛県の宇和島・中島など地域の施設や古民家のアーカイブから既存文化の継承や地元やそれ以外の方々が関われるコミュニケーションプログラムについても活発な対話が進み、ICTが身近につながる架け橋となり関係性を高める価値など興味深い議論となりました。

2023年12月25日のアカデミーは、東京大学名誉教授の廣瀬 通孝先生、株式会社zeroinonの上岡氏・隈研吾建築都市設計事務所の新津保氏をお迎えし、仁淀川町における探索研究・地域コンテンツの保存と価値の研究と話題の紹介をいただき、後半は<ICTは超高齢社会を救えるか? 地域をつなぐICT>についてディスカッションをいたしました。

話題は<ICTは地域をつなげることが出来るのか?>をベースに、IOGがすでに活動している高知県仁淀川町、交流のある世田谷の活動団体、そして本郷キャンパスをつなぎ、ICTツールのアプリを活用しながらリアルなつながり感を体験いたしました。

また、地域コンテンツとして愛媛県の宇和島・中島など地域の施設や古民家のアーカイブから既存文化の継承や地元やそれ以外の方々が関われるコミュニケーションプログラムについても活発な対話が進み、ICTが身近につながる架け橋となり関係性を高める価値など興味深い議論となりました。

2023.12.27

WINGS-GLAFS

フレイル予防

地域包括ケア

生活支援

2023年度 第5回 アクティブヘルス&ケア サロン(飯島先生を囲む会)を開催!

=産学連携サロン<アクティブヘルス&ケア>の2023年度第5回は、「いつからはじめれば「 予防 」なの?「 予防 」はいくつからはじめればよいの?」をテーマに12月6日に飯島先生を囲みIOGジェロプロ参加企業の方々と開催いたしました=

東大本郷キャンパスのリアル会場とハイブリッドで<産学官連携でのフレイル予防事業を考える>にGLAFSの学生も交え20名ほどが集いました。

今回は、住まう視点からみた予防促進のデザインと産学連携にむけ、みんなが⻑寿(⻑生き)を目指すわけや、⻑寿(⻑生き)と幸せの関係、そしてフレイル予防はいくつからはじめればよいのだろうか? など、参加者がそれぞれに質疑を進めつつ、すこし深いお話も少し交えて、産学連携への一歩進める活発な議論となりました。

東大本郷キャンパスのリアル会場とハイブリッドで<産学官連携でのフレイル予防事業を考える>にGLAFSの学生も交え20名ほどが集いました。

今回は、住まう視点からみた予防促進のデザインと産学連携にむけ、みんなが⻑寿(⻑生き)を目指すわけや、⻑寿(⻑生き)と幸せの関係、そしてフレイル予防はいくつからはじめればよいのだろうか? など、参加者がそれぞれに質疑を進めつつ、すこし深いお話も少し交えて、産学連携への一歩進める活発な議論となりました。

2023.12.22

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生活支援

「フレイル予防活動」 の全国展開に向けて「産・官・学・民」でどう連携し取り組んで行くのか を議論!

<アカデミー「フレイル予防」は前期をベースに一歩進めて、行政から企業へのメッセージを受ける形で議論を深めました>

前期は、産業界がフレイル予防の必要性を理解し、何に社会に対して発信していくのかなど企業の事例紹介を通して議論しました。

2023年12月1日のアカデミーでは、これを一歩すすめ企業内でなかなか浸透しない事項や、対外的な情報発信になかなか至っていない点を課題テーマとして取り上げました。

リアルに活動を進めている、西東京市・平塚市・仁淀川町の自治体やフレイルサポーター推進活動から「フレイル予防」活動の取組事例の紹介と共に、これらの活動におてい企業に対する期待と、これにおける今後の具体的な取り組みの未来について熱いディスカッションを行いました。

前期は、産業界がフレイル予防の必要性を理解し、何に社会に対して発信していくのかなど企業の事例紹介を通して議論しました。

2023年12月1日のアカデミーでは、これを一歩すすめ企業内でなかなか浸透しない事項や、対外的な情報発信になかなか至っていない点を課題テーマとして取り上げました。

リアルに活動を進めている、西東京市・平塚市・仁淀川町の自治体やフレイルサポーター推進活動から「フレイル予防」活動の取組事例の紹介と共に、これらの活動におてい企業に対する期待と、これにおける今後の具体的な取り組みの未来について熱いディスカッションを行いました。

2023.12.11

フレイル予防

まちづくり

ふじみフレイル予防フェアを開催!

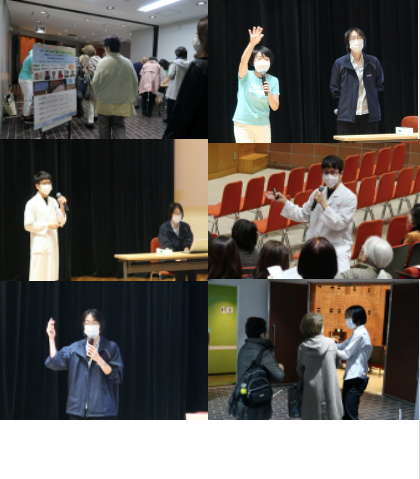

フレイルチェックを導入しフレイル予防事業を進める富士見市が、フレイルの認知率向上と若者世代を含めた多世代への普及啓発を目的として、12月5日に三井ショッピングパークららぽーと富士見にて「ふじみフレイル予防フェア」を開催しました。

今回は、主催:富士見市健康増進センター、後援:東京大学高齢社会総合研究機構で開催され、富士見市フレイルサポーター連絡会、富士見市高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)、地元企業、東大IOG産学連携プロジェクト参加企業との共同でイベントを運営しました。

フレイル予防体験ブースでは、富士見市フレイルサポーター連絡会によるフレイルチェック体験を中心に、「パタカ測定」、「咀嚼チェックガム体験」、「正しい発声方法体験」、「脳とお口の健康法」など、参加企業がそれぞれ強みを用いてフレイル予防の普及啓発を試みました。

さらに、フレイル予防啓発ステージでは、東京大学高齢社会総合研究機構 特任准教授 孫先生による特別講演 「日常生活にちょい足しフレイル予防」 、共同研究員 倉田 幸治氏による栄養講座 「楽しく食べて人生100年すこやかに」というテーマで講演を開催しました。

平日にも関わらず120名以上の方がイベントに参加され、「見て」「体験して」フレイル予防について学んでいただいたイベントとなりました。

富士見市ホームーページは詳細をご覧ください。

今回は、主催:富士見市健康増進センター、後援:東京大学高齢社会総合研究機構で開催され、富士見市フレイルサポーター連絡会、富士見市高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)、地元企業、東大IOG産学連携プロジェクト参加企業との共同でイベントを運営しました。

フレイル予防体験ブースでは、富士見市フレイルサポーター連絡会によるフレイルチェック体験を中心に、「パタカ測定」、「咀嚼チェックガム体験」、「正しい発声方法体験」、「脳とお口の健康法」など、参加企業がそれぞれ強みを用いてフレイル予防の普及啓発を試みました。

さらに、フレイル予防啓発ステージでは、東京大学高齢社会総合研究機構 特任准教授 孫先生による特別講演 「日常生活にちょい足しフレイル予防」 、共同研究員 倉田 幸治氏による栄養講座 「楽しく食べて人生100年すこやかに」というテーマで講演を開催しました。

平日にも関わらず120名以上の方がイベントに参加され、「見て」「体験して」フレイル予防について学んでいただいたイベントとなりました。

富士見市ホームーページは詳細をご覧ください。

2023.12.11

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生活支援

令和5年度「在宅医療推進のための多職種連携研修会」<柏市>が4年ぶりに開催!

=地域包括ケアシステム展開としてIOG設立当初から柏市と一緒に開発し、長期にわたり推進してきた画期的な研修が4年ぶりに開催となりました=

この研修会は柏市において地域包括ケアシステムをかかりつけ医の在宅医療参入の動機づけ及び多職種によるチームビルディングの促進という目的でIOGと柏市が連携し企画作成したプログラムで、基盤として全国で引用されています。

暫くコロナ禍において延期となっておりましたが、今年10月22日、柏市の柏地域医療連携センターで4年ぶりの開催となりました。

当日は、太田市長より開催に向けてコメントの後、早速に医師・歯科医師・薬剤師・看護師・訪問看護師・理学療法士・介護支援専門員・社会福祉士・保健師・管理栄養士などまさに多職種の方々が1チームで構成されたテーブルでの研修です。

この7つのチームが講義を聴き、議論して、まとめるという活動が4回ほど繰り返され濃密で連携力を促進する濃厚な時間となり、最後にIOGの辻先生からこのプログラムが地域にひろがってゆくことの重要性についてのコメントなどで閉会となりました。

また、ホールではIOG参加企業のロッテ・サンスター・キユーピーの3社がフレイル予防対策の啓蒙と支援促進に向けパネル展示と試供ツールなどの提供があり参加者の質問やその場でお試しなど積極的な姿が印象的でした。

この研修会は柏市において地域包括ケアシステムをかかりつけ医の在宅医療参入の動機づけ及び多職種によるチームビルディングの促進という目的でIOGと柏市が連携し企画作成したプログラムで、基盤として全国で引用されています。

暫くコロナ禍において延期となっておりましたが、今年10月22日、柏市の柏地域医療連携センターで4年ぶりの開催となりました。

当日は、太田市長より開催に向けてコメントの後、早速に医師・歯科医師・薬剤師・看護師・訪問看護師・理学療法士・介護支援専門員・社会福祉士・保健師・管理栄養士などまさに多職種の方々が1チームで構成されたテーブルでの研修です。

この7つのチームが講義を聴き、議論して、まとめるという活動が4回ほど繰り返され濃密で連携力を促進する濃厚な時間となり、最後にIOGの辻先生からこのプログラムが地域にひろがってゆくことの重要性についてのコメントなどで閉会となりました。

また、ホールではIOG参加企業のロッテ・サンスター・キユーピーの3社がフレイル予防対策の啓蒙と支援促進に向けパネル展示と試供ツールなどの提供があり参加者の質問やその場でお試しなど積極的な姿が印象的でした。

2023.10.30

フレイル予防

地域包括ケア

生活支援

2023年度 第4回 アクティブヘルス&ケア サロン(飯島先生を囲む会)を開催!

=産学連携サロン<アクティブヘルス&ケア>の2023年度第4回は、「どうする?フレイル予防!推進に向けて行政視点からの期待と課題」をテーマに10月11日に飯島先生を囲みIOGジェロプロ参加企業の方々と開催したしました=

東大本郷キャンパスのリアル会場とハイブリッドで<産学官連携でのフレイル予防事業を考える>に25名ほどが集いました。

今回は生活者・住民サービスとしてフレイル予防を促進する産学連携にむけてIOGで活動の行政職員の方より、さまざな健康促進施策のしくみや産業界との連携の期待や壁など、ここだけのお話も少し交えて活発な議論となりました。

その他、参席企業の方よりフレイル予防促進のパネル紹介などもあり、産学連携の可能性を一歩進めるサロンとなりました。

東大本郷キャンパスのリアル会場とハイブリッドで<産学官連携でのフレイル予防事業を考える>に25名ほどが集いました。

今回は生活者・住民サービスとしてフレイル予防を促進する産学連携にむけてIOGで活動の行政職員の方より、さまざな健康促進施策のしくみや産業界との連携の期待や壁など、ここだけのお話も少し交えて活発な議論となりました。

その他、参席企業の方よりフレイル予防促進のパネル紹介などもあり、産学連携の可能性を一歩進めるサロンとなりました。

2023.10.30

移動分科会9月の活動報告フォト.png)

まちづくり

生活支援

「笑顔あふれる、御厨(みくりや)をつくろう。 」 地域共創イベント視察

=JR御厨駅開業3年目のまちのにぎわいをグリスロがつなぎ・つくる実証実験をオンライン視察=

移動分科会サロンでは、9月30日に静岡県磐田市の御厨駅界隈で行われた、にぎわいづくりの活地域共創イベントの実証実験を、現地参加メンバーによるZOOM撮影とレポートによるオンラインでのハイブリッド視察活動を行いました。

このイベントは、2020年に開業したJR新駅(御厨駅)界隈がコロナ禍もあり活気づかない状況を打破しようと地域有志によって開催されたイベントです。これに移動ツールであるグリスロや体験型ワークショップなどにより、さらに活性化促進の可能性を促進する実証実験です。

当日は、休憩スペースには世田谷の三宿でも展開した、モバイルパークレットの車両や巡回する2台のグリスロの他、消防車や消防バイクなど日頃乗車できない車両体験などで、常に満席・行列状況で、若い家族や子供の笑顔をみうけることができました。

この活動は地域店舗や消防団などがそれぞれに案内・休憩所や関係車両の提供や、磐田市長の視察、ご当地キャラクターが駅界隈に展開と、民間・行政・地域企業など多方面の方々との共創力が強くうかがえた視察ともなりました。

移動分科会サロンでは、9月30日に静岡県磐田市の御厨駅界隈で行われた、にぎわいづくりの活地域共創イベントの実証実験を、現地参加メンバーによるZOOM撮影とレポートによるオンラインでのハイブリッド視察活動を行いました。

このイベントは、2020年に開業したJR新駅(御厨駅)界隈がコロナ禍もあり活気づかない状況を打破しようと地域有志によって開催されたイベントです。これに移動ツールであるグリスロや体験型ワークショップなどにより、さらに活性化促進の可能性を促進する実証実験です。

当日は、休憩スペースには世田谷の三宿でも展開した、モバイルパークレットの車両や巡回する2台のグリスロの他、消防車や消防バイクなど日頃乗車できない車両体験などで、常に満席・行列状況で、若い家族や子供の笑顔をみうけることができました。

この活動は地域店舗や消防団などがそれぞれに案内・休憩所や関係車両の提供や、磐田市長の視察、ご当地キャラクターが駅界隈に展開と、民間・行政・地域企業など多方面の方々との共創力が強くうかがえた視察ともなりました。

2023.10.24

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生活支援

金融と法

住宅・不動産関係以外の多様な業態企業による「地域活性化」活動への学びと議論!

=「持続可能なまちづくり」の必要性、緊急性から多くの企業が関心をもち、事業に参画する重要性について<アカデミー「まちづくり」前期> で議論しました。=

2023年9月15日のアカデミーは、いま・そして今後郊外住宅団地で起きるうることを総論と各論で提示し、その解決策として国の有識者による「郊外住宅団地再生検討委員会」の中間報告書「民間認証制度によるまちづくり」を活用することを提案した。

また、鉄道会社や大手スーパーなど住宅・不動産関係以外の企業における「まちづくり: 地域活性化」の活動事例を学び、後半は多業種企業の参画することの価値と必要性などについて熱いディスカッションとなりました。

2023年9月15日のアカデミーは、いま・そして今後郊外住宅団地で起きるうることを総論と各論で提示し、その解決策として国の有識者による「郊外住宅団地再生検討委員会」の中間報告書「民間認証制度によるまちづくり」を活用することを提案した。

また、鉄道会社や大手スーパーなど住宅・不動産関係以外の企業における「まちづくり: 地域活性化」の活動事例を学び、後半は多業種企業の参画することの価値と必要性などについて熱いディスカッションとなりました。

2023.9.26

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

ジェロントロジー産学連携プロジェクト2023<2DaysWorkshop>開催

=ジェロントロジー産学連携で考える近未来(2030年、2040年)の日本の姿と今すべきこと!などをキャンパス合宿形式で2日間にわたり開催しました=

ジェロントロジー産学連携プロジェクトでは、昨年1Day Workshopを開催しましたが、今年は8月24〜25日に東大本郷キャンパス山上会館大会議室を会場に「どうする日本〜世界に前例の無い超高齢人口減少社会を迎えて〜」をテーマに2日間にわたり開催いたしました。

飯島機構長より開会の後、特任講師の孫先生より<東京大学IOGの見る今後の世界>について紹介があり、三菱総合研究所主席研究員の松田智生氏より<プラチナ社会:超高齢社会における“四方よし”> の講演、さらにオックスフォード大学教授の苅谷剛彦氏より<イギリス(オックスフォード)から見たニッポンの超高齢社会:いくつかのパズル>と内外の情報を受け質疑も活発になされました。

2日目は、デンマーク大使館上席政治経済担当官の寺田和弘氏より<高齢社会についてーデンマークの視点から>と日本とのさまざまな違いについての講演を受けるなど多くの刺激情報を受けながらそれぞれにグループワークを行い熱く未来の日本と提供価値>について2日間でのべ100名ほどが、ハイブリットでの対話交流となったWorkshopとなりました。

ジェロントロジー産学連携プロジェクトでは、昨年1Day Workshopを開催しましたが、今年は8月24〜25日に東大本郷キャンパス山上会館大会議室を会場に「どうする日本〜世界に前例の無い超高齢人口減少社会を迎えて〜」をテーマに2日間にわたり開催いたしました。

飯島機構長より開会の後、特任講師の孫先生より<東京大学IOGの見る今後の世界>について紹介があり、三菱総合研究所主席研究員の松田智生氏より<プラチナ社会:超高齢社会における“四方よし”> の講演、さらにオックスフォード大学教授の苅谷剛彦氏より<イギリス(オックスフォード)から見たニッポンの超高齢社会:いくつかのパズル>と内外の情報を受け質疑も活発になされました。

2日目は、デンマーク大使館上席政治経済担当官の寺田和弘氏より<高齢社会についてーデンマークの視点から>と日本とのさまざまな違いについての講演を受けるなど多くの刺激情報を受けながらそれぞれにグループワークを行い熱く未来の日本と提供価値>について2日間でのべ100名ほどが、ハイブリットでの対話交流となったWorkshopとなりました。

2023.9.5

フレイル予防

地域包括ケア

生活支援

2023年度 第3回 アクティブヘルス&ケア サロン(飯島先生を囲む会)を開催!

=産学連携サロン<アクティブヘルス&ケア>の2023年度第3回は、「シニアがバイタリティをもって活躍できるしくみとそのイメージについて?」をテーマに8月21日に飯島先生を囲みIOGジェロプロ参加企業の方々と開催したしました=

今回も東大本郷キャンパスのリアル会場とハイブリッドで<産学官連携でのフレイル予防事業を考える>に20名ほどが集いました。

今回は支えられるから支える。に転換を促す(共創)サービス創出にむけて、参加企業の<住友生命保険相互会社>さまより、行動経済学を応用した仕組みにより行動変容を促すことでリスクを減らし健康寿命を延ばす取り組みのお話をうかがいました。

その後、産学連携でウェルビーイングを実現できるサービスや社会貢献について対話となり、終了後のリアル会場では個別交流の熱い場ともなっておりました。

今回も東大本郷キャンパスのリアル会場とハイブリッドで<産学官連携でのフレイル予防事業を考える>に20名ほどが集いました。

今回は支えられるから支える。に転換を促す(共創)サービス創出にむけて、参加企業の<住友生命保険相互会社>さまより、行動経済学を応用した仕組みにより行動変容を促すことでリスクを減らし健康寿命を延ばす取り組みのお話をうかがいました。

その後、産学連携でウェルビーイングを実現できるサービスや社会貢献について対話となり、終了後のリアル会場では個別交流の熱い場ともなっておりました。

2023.9.5

まちづくり

地域包括ケア

生活支援

金融と法

認知症との「共生社会」の実現に向けた取り組みについて討論!

=認知症になったとしても、尊厳のある暮らしを続けられる新たな仕組みの構築について <アカデミー「金融関連及び法」前期> で議論しました。=

2023年8月1日のアカデミーは、厚労省老健局 認知症総合戦略企画官 尾﨑美弥子氏、東京大学名誉教授(武蔵野大学特任教授)の樋口 範雄先生をお迎えし、尊厳のある暮らしを続けられる新たな仕組みの構築などについてハイブリッドで議論いたしました。

認知症の方が保有する資産は2021年度では約254兆円(うち不動産関連82兆円)と推計され、今年6月には「認知症基本法」が施行されました。

「認知症の人の尊厳を保持し、希望を持って暮らす」ことを目的とし、認知症との「共生社会」の実現に向けた取り組みが期待される中、「共生社会」を実現するためのALP(アドバンス・ライフ・プラン)などについても討論されました。

2023年8月1日のアカデミーは、厚労省老健局 認知症総合戦略企画官 尾﨑美弥子氏、東京大学名誉教授(武蔵野大学特任教授)の樋口 範雄先生をお迎えし、尊厳のある暮らしを続けられる新たな仕組みの構築などについてハイブリッドで議論いたしました。

認知症の方が保有する資産は2021年度では約254兆円(うち不動産関連82兆円)と推計され、今年6月には「認知症基本法」が施行されました。

「認知症の人の尊厳を保持し、希望を持って暮らす」ことを目的とし、認知症との「共生社会」の実現に向けた取り組みが期待される中、「共生社会」を実現するためのALP(アドバンス・ライフ・プラン)などについても討論されました。

2023.8.8

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生きがい・就労

生活支援

今年度前期の参加企業などを交えて<ジェロプロ企業・教員紹介&プチ交流>のサロンを開催

=企業メンバーや教員との交流や連携などの機会による超高齢社会の課題解決に向けた共創の交流機会として=

今年度「ジェロントロジー産学連携プロジェクト」へ新たに7企業・団体の加入となり活発な議論が始まっております。

超高齢社会に向けた活動の想いなどご紹介いただくことで連携機会や共創も進む中、今回は7月19日と28日と2回のハイブリッドセッションで、のべ50名ほどがこのサロンに集いました。

今回、特任講師の孫先生より<地域と共に人生を元気な楽しさに向けて>、準教授の二瓶先生には<楽しい人生を支えるテクノジーとの関わりに向けて>とご専門のお話もいただきました。

企業発表の後は2つのグループに分かれ質疑やより深い対話交流となりました。

今年度「ジェロントロジー産学連携プロジェクト」へ新たに7企業・団体の加入となり活発な議論が始まっております。

超高齢社会に向けた活動の想いなどご紹介いただくことで連携機会や共創も進む中、今回は7月19日と28日と2回のハイブリッドセッションで、のべ50名ほどがこのサロンに集いました。

今回、特任講師の孫先生より<地域と共に人生を元気な楽しさに向けて>、準教授の二瓶先生には<楽しい人生を支えるテクノジーとの関わりに向けて>とご専門のお話もいただきました。

企業発表の後は2つのグループに分かれ質疑やより深い対話交流となりました。

2023.8.7

まちづくり

地域包括ケア

生活支援

住み慣れたエリアでいつまでも住み続けられる医療・介護事業とのつながりについて !

=持続可能な住宅団地のまちづくりには、医療・介護のしくみがそのエリアで展開されていることが重要になります。この地域での展開にフォーカスして<アカデミー「医療・介護」前期> を開催しました。=

2023年7月25日のアカデミーは、先般事業視察で訪問したコーシャハイム向原より「ヘルスケアタウン」について。ジェロプロ参加企業のミサワホームグループ:マザアス・社会福祉法人浪速松風会より、それぞれ地域との繋がりについて事例を交えて事業紹介をいただきました。

このセッションでは、連続する生活を支えるサービスを介護事業専属として切り離すのではなく地域住民と事業を通してつながる工夫や今後の発展性やビジョンなども紹介されました。

後半は、まちづくりと連携する一連の生活を支えるしくみとサービスについて「エリアでの地域包括システムの重要性」が参加者と熱い討論が交わされ後期に繋がるセッションとなりました。

2023年7月25日のアカデミーは、先般事業視察で訪問したコーシャハイム向原より「ヘルスケアタウン」について。ジェロプロ参加企業のミサワホームグループ:マザアス・社会福祉法人浪速松風会より、それぞれ地域との繋がりについて事例を交えて事業紹介をいただきました。

このセッションでは、連続する生活を支えるサービスを介護事業専属として切り離すのではなく地域住民と事業を通してつながる工夫や今後の発展性やビジョンなども紹介されました。

後半は、まちづくりと連携する一連の生活を支えるしくみとサービスについて「エリアでの地域包括システムの重要性」が参加者と熱い討論が交わされ後期に繋がるセッションとなりました。

2023.8.7

まちづくり

地域包括ケア

生活支援

最後まで自分らしく!サービス付き高齢者向け住宅 視察とその事業への取り組みや想いについての対話!

=地域包括ケアの現実を現場で学ぶ産学連携アカデミー「フィールドワーク」として<東京都住宅供給公社のコーシャハイム向原> を7月20日に訪問しました。=

当日は、高齢者が「安心・安全・自由に」暮らせる! をベースに住宅事業として取り組む東京都住宅供給公社(JKK東京)の住宅の役割の視点と施設管理運営を担う社会福祉法人こうほうえんの生活をサポートする事業についての説明をうかがいました。

また、併設するデイハウスむかいはら、平成ホームクリニック院長のお話などからまさに地域包括ケアとして連携して生活をサポートする取組についてのお話しもうかがいました。

現地見学では、併設する保育園から聴こえる子供の元気な声など生活感を感じられる環境も体験することができ、その後熱心な質疑応答などが和やかに交わされた視察会となりました。

当日は、高齢者が「安心・安全・自由に」暮らせる! をベースに住宅事業として取り組む東京都住宅供給公社(JKK東京)の住宅の役割の視点と施設管理運営を担う社会福祉法人こうほうえんの生活をサポートする事業についての説明をうかがいました。

また、併設するデイハウスむかいはら、平成ホームクリニック院長のお話などからまさに地域包括ケアとして連携して生活をサポートする取組についてのお話しもうかがいました。

現地見学では、併設する保育園から聴こえる子供の元気な声など生活感を感じられる環境も体験することができ、その後熱心な質疑応答などが和やかに交わされた視察会となりました。

2023.8.7

フレイル予防

まちづくり

国際交流で高齢化社会の課題を学ぶ 「イオン杯」交流会 IN 東京大学開催!

イオンワンパーセントクラブ主催の「イオン杯」交流会 IN 東京大学は、IOG と未来ビジョン研

究センターの共催で 7 月 27 日に開催。少子高齢化の課題と対策に焦点を当て、国際的な

視野で活発な議論が行われました。中国の清華大学や海洋大学などの訪日研修生 34 名、

法政大学・イオンスカラシップ生 2 名を含む計 42 名が参加しました。

イベントの報告書につきましては、以下「詳細を見る」をご参照下さい。

7月27日「イオン杯」交流会IN東京大学の式次第はこちら

究センターの共催で 7 月 27 日に開催。少子高齢化の課題と対策に焦点を当て、国際的な

視野で活発な議論が行われました。中国の清華大学や海洋大学などの訪日研修生 34 名、

法政大学・イオンスカラシップ生 2 名を含む計 42 名が参加しました。

イベントの報告書につきましては、以下「詳細を見る」をご参照下さい。

7月27日「イオン杯」交流会IN東京大学の式次第はこちら

2023.8.7

20230704__生活支援フォト.png)

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

情報システム

生活支援

いつまでも住み続けられる仕組みづくりについて企業が取り組む糸口を探る !

=地域の高齢化が進み高齢化により増えるニーズとサービス供給のアンバランスを解消し持続可能に向け地域活性化に尽力する企業のかかわりをテーマに <アカデミー「生活支援」前期> を開催しました=

2023年7月4日のアカデミーは、IOG辻哲夫先生による「生活支援システムの重要性と国の政策への連動」の講義の後、これをベースに地域活性化をすすめている2つの企業の事例紹介と生活支援事業を展開するポイントについてデスカッションが交わされました。

今回は、特に地域で住み続けることが出来なくなる高齢者が増えることで空き家が増え地域も衰退し、地域企業活動も撤退により地域のサービスレベルが更に低下するという悪循環とならない施策などについてリアルな紹介もありました。

企業が自社の製品・サービスを活用して特定のエリア活性化に向けて取り組む糸口を探ることための質疑や意見交換が参加企業や行政担当者からもあり、この議論は後期につづくセッションとなりました。

2023年7月4日のアカデミーは、IOG辻哲夫先生による「生活支援システムの重要性と国の政策への連動」の講義の後、これをベースに地域活性化をすすめている2つの企業の事例紹介と生活支援事業を展開するポイントについてデスカッションが交わされました。

今回は、特に地域で住み続けることが出来なくなる高齢者が増えることで空き家が増え地域も衰退し、地域企業活動も撤退により地域のサービスレベルが更に低下するという悪循環とならない施策などについてリアルな紹介もありました。

企業が自社の製品・サービスを活用して特定のエリア活性化に向けて取り組む糸口を探ることための質疑や意見交換が参加企業や行政担当者からもあり、この議論は後期につづくセッションとなりました。

2023.7.20

フレイル予防

地域包括ケア

生活支援

2023年度 第2回 アクティブヘルス&ケア サロン(飯島先生を囲む会)を開催!

=産学連携サロン<アクティブヘルス&ケア>の2023年度第2回は、「人生100年時代を生き切る、生き抜く、そのような社会や地域コミュニティとは?」をテーマに6月21に飯島先生を囲みIOGジェロプロ参加企業の方々と開催したしました=

前回に続き、東大本郷キャンパスをリアル会場としてハイブリッドで<産学官連携でのフレイル予防事業を考える>に25名ほどが集いました。

今回はフレイル予防現場で活動と、次への想いや問題提起などを参加企業の<有限会社げんごろう(言語朗)>さまより<健康朗読>のお話をうかがいました。

その後、個ではなく他者との関わりを促進する共創サービス創出にむけて>どんなサービスが出来るのか、身近な変化をサポートして気づきとなるサービスは笑顔にどうつながるのだろう?との熱い対話のサロンとなりました。

また、サロンの終了後のリアル会場では対話の余韻を残しつつ、個別交流のライブラリーは共創・連携の芽も感じられるような場でもありました。

前回に続き、東大本郷キャンパスをリアル会場としてハイブリッドで<産学官連携でのフレイル予防事業を考える>に25名ほどが集いました。

今回はフレイル予防現場で活動と、次への想いや問題提起などを参加企業の<有限会社げんごろう(言語朗)>さまより<健康朗読>のお話をうかがいました。

その後、個ではなく他者との関わりを促進する共創サービス創出にむけて>どんなサービスが出来るのか、身近な変化をサポートして気づきとなるサービスは笑顔にどうつながるのだろう?との熱い対話のサロンとなりました。

また、サロンの終了後のリアル会場では対話の余韻を残しつつ、個別交流のライブラリーは共創・連携の芽も感じられるような場でもありました。

2023.7.4

アカデミー 情報システムフォト.png)

テクノロジー

情報システム

生活支援

「AIと高齢者」をキーワードにITを前提とした社会基盤と高齢社会の変革について討論!

=人生 100 年時代といわれる今、話題の『生成系 AI と高齢者』の講演と対話を<アカデミー「情報システム」前期> を開催しました。=

2023年6月6日のアカデミーは、東京大学名誉教授の廣瀬 通孝先生をお迎えし、同大学院情報理工学系研究科・次世代知能科学研究センター、企業より三井住友信託銀行 人生100年応援部のパネリストがディスカッションをいたしました。

講演は内閣府の政策<ムーンショット目標>と話題のChatGTPについて進化のステップや仕組み・学習方法などの紹介と実践があり、高齢化社会における課題とニーズとQOL向上にむけた知的対話を行うシステム構築の取り組みについて紹介がありました。

ポジティブ心理学の導入やカウンセリングの効果性などの検証と、これをロボットの対話システムとして実装などによる評価実験が進められているなどから期待を高めない弱みのあるロボットの価値など興味深い議論となりました。

2023年6月6日のアカデミーは、東京大学名誉教授の廣瀬 通孝先生をお迎えし、同大学院情報理工学系研究科・次世代知能科学研究センター、企業より三井住友信託銀行 人生100年応援部のパネリストがディスカッションをいたしました。

講演は内閣府の政策<ムーンショット目標>と話題のChatGTPについて進化のステップや仕組み・学習方法などの紹介と実践があり、高齢化社会における課題とニーズとQOL向上にむけた知的対話を行うシステム構築の取り組みについて紹介がありました。

ポジティブ心理学の導入やカウンセリングの効果性などの検証と、これをロボットの対話システムとして実装などによる評価実験が進められているなどから期待を高めない弱みのあるロボットの価値など興味深い議論となりました。

2023.6.23

20230526__赤デミー(フレイル予防).png)

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生活支援

「フレイル予防とビジネス」をテーマに先行している企業からの話題提供を交えて、議論!

=参加企業における「事業化への取組」を更に加速の視点で<アカデミー「フレイル予防」前期> を5月26日に開催しました。=

当日は、ハイブリッドでアカデミーが40名ほどで開催され、東大キャンパスには25名と多くのリアル参加者による熱い議論のアカデミーが開催されました。

最初に機構長の飯島先生より「フレイル予防活動の普及と企業への期待」を「フイル予防のポピュレーションアプローチに関する声明と提言」について多様な視点からの国民への理解を深め、産業界の理解と活動の重要性についてのお話しがございました。

その後、先行活動企業としてイオングループ・キユーピー・マルタマフーズ各社での取り組みと位置づけなどの紹介とそれにおける質疑などが交わされ、より具体的な内容が対話されました。

休憩時間は、企業交流の場となり先の事例についての個別対話が進み、後半の「企業はフレイル予防活動をどうビジネスに取り組めるか」では、さらにホットな意見交換が多く交わされ後期につながるセッションともなりました。

当日は、ハイブリッドでアカデミーが40名ほどで開催され、東大キャンパスには25名と多くのリアル参加者による熱い議論のアカデミーが開催されました。

最初に機構長の飯島先生より「フレイル予防活動の普及と企業への期待」を「フイル予防のポピュレーションアプローチに関する声明と提言」について多様な視点からの国民への理解を深め、産業界の理解と活動の重要性についてのお話しがございました。

その後、先行活動企業としてイオングループ・キユーピー・マルタマフーズ各社での取り組みと位置づけなどの紹介とそれにおける質疑などが交わされ、より具体的な内容が対話されました。

休憩時間は、企業交流の場となり先の事例についての個別対話が進み、後半の「企業はフレイル予防活動をどうビジネスに取り組めるか」では、さらにホットな意見交換が多く交わされ後期につながるセッションともなりました。

2023.6.5

20230519__事業地視察(こま武蔵台団地).png)

まちづくり

地域包括ケア

生きがい・就労

生活支援

高度成長期・安定期供給の郊外住宅団地視察とその未来への取り組みを住民の方々と対話!

=郊外住宅団地の現実を現場で学ぶ産学連携アカデミー「フィールドワーク」として<こま武蔵台団地> を5月19日に訪問しました。=

当日は、高齢者がいつまでも住みやすいまちにしたい! 人口の減少を食い止めて若い子育て世代が住んでみたいと思う街にしたい! と地域活性化をすすめているNPOげんきネット武蔵台代表より地域の現状と取り組みの説明をうかがいました。

地域包括ケアの取組について社会福祉協議会、特別養護老人ホームなど事業者の方々のお話しもうかがい、インフラ事業のガス会社の空き家見守りなどが印象的でした。

現地見学は雨模様の中、公民館や起伏のある戸建地域などをジェロントロジー産学連携プロジェクト参加企業のメンバー10名ほどで肌感覚を高めるまちあるきを行いました。

訪問メンバーとまちの方々と対話では、移動の足となる交通支援や地域サポータの募集や活動状況など具体的な質疑なども交わされ「まちづくり認証事業」にむけて理解を一歩深める訪問視察ともなったようでした。

当日は、高齢者がいつまでも住みやすいまちにしたい! 人口の減少を食い止めて若い子育て世代が住んでみたいと思う街にしたい! と地域活性化をすすめているNPOげんきネット武蔵台代表より地域の現状と取り組みの説明をうかがいました。

地域包括ケアの取組について社会福祉協議会、特別養護老人ホームなど事業者の方々のお話しもうかがい、インフラ事業のガス会社の空き家見守りなどが印象的でした。

現地見学は雨模様の中、公民館や起伏のある戸建地域などをジェロントロジー産学連携プロジェクト参加企業のメンバー10名ほどで肌感覚を高めるまちあるきを行いました。

訪問メンバーとまちの方々と対話では、移動の足となる交通支援や地域サポータの募集や活動状況など具体的な質疑なども交わされ「まちづくり認証事業」にむけて理解を一歩深める訪問視察ともなったようでした。

2023.5.31

移動分科会5月の活動報告フォト.png)

テクノロジー

まちづくり

生活支援

「三宿モバイルパークレット」 社会実験視察

=モビリティを活用した歩車道・隣接店舗の一体的有効利用に関する社会実験=

移動分科会サロンでは、5月20〜21日に、世田谷区三宿エリアで道路空間の新しい有効活用のあり方を検証する社会実験「三宿モバイルパークレット」を視察・体験活動をいたしました。

このイベントは、地域の高齢者の外出機会の支援 等を目的に街なかの休憩スペースとなっているベンチを利用し車道側のパーキングスペースにデッキやべンチといった施設機能をスローモビリティを配置することで、通行者の休憩スペース等として利用 店舗・歩道・車道 を一体的な空間として、モビリティの滞留によって生まれる都市空間・まちづくりに対する新しい提供価値を検証するものです。

ジェロプロ企業のヤマハ発動機さまが商店街や大学との共催により、地域の道路環境や交通安全に関するリサーチと問題解決を進める活動であることも現地で感じることができました。

今回は現場でタブレットによるリモート参加視察も行い幅広く分科会メンバーが議論を交わすことができました。また住宅や保険などのジェロネット企業の方も現地でご一緒できましたので業種を超えた幅広い交流の機会ともなりました。

移動分科会サロンでは、5月20〜21日に、世田谷区三宿エリアで道路空間の新しい有効活用のあり方を検証する社会実験「三宿モバイルパークレット」を視察・体験活動をいたしました。

このイベントは、地域の高齢者の外出機会の支援 等を目的に街なかの休憩スペースとなっているベンチを利用し車道側のパーキングスペースにデッキやべンチといった施設機能をスローモビリティを配置することで、通行者の休憩スペース等として利用 店舗・歩道・車道 を一体的な空間として、モビリティの滞留によって生まれる都市空間・まちづくりに対する新しい提供価値を検証するものです。

ジェロプロ企業のヤマハ発動機さまが商店街や大学との共催により、地域の道路環境や交通安全に関するリサーチと問題解決を進める活動であることも現地で感じることができました。

今回は現場でタブレットによるリモート参加視察も行い幅広く分科会メンバーが議論を交わすことができました。また住宅や保険などのジェロネット企業の方も現地でご一緒できましたので業種を超えた幅広い交流の機会ともなりました。

2023.5.31

テクノロジー

フレイル予防

地域包括ケア

情報システム

生活支援

2023年度 第1回 アクティブヘルス&ケア サロン(飯島先生を囲む会)をリアルと オンラインのハイブリッドで開催!

=産学連携サロン<アクティブヘルス&ケア>の2023年度第1回を4月21に飯島先生を囲み IOGジェロプロ参加企業の方々と開催したしました=

今年度初の当サロンは、東大本郷キャンパスをリアル会場としてハイブリッドでテーマ<産学官連携でのフレイル予防事業を考える>について25名ほどで、リアル参加が上回る集いとなりました。

サロン参加者より、「そもそも しあわせになるために皆がんばっている?しあわせって何だろう?」「歯医者さんで お食事の相談ができたらフレイル予防になるのかなあ?・・・」の2点の紹介がありました。

元気なうちから身近な変化に気づきとなるサービスは笑顔にどうつながるのだろう。選択できることが幸せなのでは!こんなことができたら良いのでは?私たちはどのような価値提供により一歩進めることができるのか?などと笑顔で真剣な対話のサロンとなりました。

ひきつづき5月に参加者有志で番外座談会としても開催を予定して連携対話の輪が広がりそうです。

今年度初の当サロンは、東大本郷キャンパスをリアル会場としてハイブリッドでテーマ<産学官連携でのフレイル予防事業を考える>について25名ほどで、リアル参加が上回る集いとなりました。

サロン参加者より、「そもそも しあわせになるために皆がんばっている?しあわせって何だろう?」「歯医者さんで お食事の相談ができたらフレイル予防になるのかなあ?・・・」の2点の紹介がありました。

元気なうちから身近な変化に気づきとなるサービスは笑顔にどうつながるのだろう。選択できることが幸せなのでは!こんなことができたら良いのでは?私たちはどのような価値提供により一歩進めることができるのか?などと笑顔で真剣な対話のサロンとなりました。

ひきつづき5月に参加者有志で番外座談会としても開催を予定して連携対話の輪が広がりそうです。

2023.5.10

移動分科会4月の2活動報告フォト.png)

テクノロジー

まちづくり

生活支援

ひとまちラボつくば ホロニズム構想とひと中心のモビリティイベント視察

=人にやさしい多様なモビリティと街「ウェルビーイングな人中心のまちつくりとモビリティ」のあり方について考えるイベント=

移動分科会サロンでは、4月22日に、イオンモールつくば野外イベント広場<SORA―Sta>で1日だけの限定イベントを視察・体験活動をいたしました。

このイベントは、環境・エネルギーや交通渋滞など、解決すべき課題も多数有るなか、自動車中心の

社会まちづくりが今後どう変わっていくのか、ワクワクする未来をこれからのモビリティ・まちづくりとあわせて人を中心に考えられたいくつかのモビリティを体験しエネルギーやモビリティの専門家の講演を聞きながら、その可能性を感じるイベントでした。

ジェロプロ企業のヤマハ発動機さまが「Town eMotion」推進活動として、つくば3Eフォーラムと共催され、この講演ではサロンメンバーもパネラーへの質問などの対話もした、まさに未来を想う充実した時間となりました。

また、同野外会場を利用させていただき、当活動の未来についてリモート参加者も含め分科会メンバーが熱い議論を交わすことができました。

次回は5月に世田谷の視察を予定していますので、ご興味のある方は是非ご一緒に未来の人と街の移動についてリアル環境で対話いたしましょう。

移動分科会サロンでは、4月22日に、イオンモールつくば野外イベント広場<SORA―Sta>で1日だけの限定イベントを視察・体験活動をいたしました。

このイベントは、環境・エネルギーや交通渋滞など、解決すべき課題も多数有るなか、自動車中心の

社会まちづくりが今後どう変わっていくのか、ワクワクする未来をこれからのモビリティ・まちづくりとあわせて人を中心に考えられたいくつかのモビリティを体験しエネルギーやモビリティの専門家の講演を聞きながら、その可能性を感じるイベントでした。

ジェロプロ企業のヤマハ発動機さまが「Town eMotion」推進活動として、つくば3Eフォーラムと共催され、この講演ではサロンメンバーもパネラーへの質問などの対話もした、まさに未来を想う充実した時間となりました。

また、同野外会場を利用させていただき、当活動の未来についてリモート参加者も含め分科会メンバーが熱い議論を交わすことができました。

次回は5月に世田谷の視察を予定していますので、ご興味のある方は是非ご一緒に未来の人と街の移動についてリアル環境で対話いたしましょう。

2023.5.10

移動分科会4月活動報告フォト.png)

テクノロジー

まちづくり

生活支援

あたらしい神田の縁日をつくろう! 路上実験イベント視察

=神田の道のおもしろい使い方を考え、昔のように道という空間がたくさんの人をつなぎ、あたらしい出会いや体験の場となることを目的とした実験イベント=

移動分科会サロンでは、3月31日〜4月1日の2日間、東京千代田区の神田ポートビルと神田スクエアの2つの拠点をつなぎあたらしい出会いやあたらしい体験を楽しむ路上実験イベント<なんだかんだ>の視察と体験を開催しました。

このイベントは、ジェロプロ企業のヤマハ発動機さまが実行委員として参加されており、神田にゆかりのある人も他地域からの人も。こども・学生、大人も。みなが集まることを楽しみにしている気風を企画者たちだけでなく、みんなが一緒に行動してかかわり分かち合いたいと開催されたライブ感あふれる会場でした。

会場は、どこも縁日状態で親子つれや散歩の方などであふれ、2拠点をつなぐグリスロのゴルフカートは道端を歩く人やお店の方々と手をふりながらフランクにかかわるひとつの移動会場となっており、移動困難対策ではなくまちを身近に楽しむ外出機会をうながす力を感じることができました。

移動分科会サロンでは、3月31日〜4月1日の2日間、東京千代田区の神田ポートビルと神田スクエアの2つの拠点をつなぎあたらしい出会いやあたらしい体験を楽しむ路上実験イベント<なんだかんだ>の視察と体験を開催しました。

このイベントは、ジェロプロ企業のヤマハ発動機さまが実行委員として参加されており、神田にゆかりのある人も他地域からの人も。こども・学生、大人も。みなが集まることを楽しみにしている気風を企画者たちだけでなく、みんなが一緒に行動してかかわり分かち合いたいと開催されたライブ感あふれる会場でした。

会場は、どこも縁日状態で親子つれや散歩の方などであふれ、2拠点をつなぐグリスロのゴルフカートは道端を歩く人やお店の方々と手をふりながらフランクにかかわるひとつの移動会場となっており、移動困難対策ではなくまちを身近に楽しむ外出機会をうながす力を感じることができました。

2023.4.25

1)2023開校式のフォト.png)

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

ジェロントロジー産学連携プロジェクト 2023開講式を開催

=ジェロントロジー産学連携プロジェクトフェイズ2(2023年度~2025年度)がスタート=

ジェロントロジー産学連携プロジェクトでは、4月13日に東大本郷キャンパス工学部11号館講堂を会場に、2025年問題から先の超高齢社会の姿を見据え、<東大IOGの目指すところと産業界とがどのように取り組んで行くのかを考える>をテーマに開講式を開催しました。

今回は、当活動のフェイズ2として本年度から3年間のジェロプロの始まりとして経済産業省ヘルスケア産業課長の橋本泰輔氏の基調講演をスタートにハイブリッド形式で100名近くの参加者による開講式となりました。

機構長の飯島先生より<産学連携プロジェクトの目指す方向>を、<新たな世界への挑戦>について辻先生・樋口先生よりメッセージが語られました。

また、これに応じるように会場から今年新規参加の、かんぽ生命さま・住友商事をはじめさまなど多数の方々より、産学連携に期待することなどが語られ、他多数の参加者との産学連携で実現する未来に向けた熱い対話による新年度のスタートとなりました。

ジェロントロジー産学連携プロジェクトでは、4月13日に東大本郷キャンパス工学部11号館講堂を会場に、2025年問題から先の超高齢社会の姿を見据え、<東大IOGの目指すところと産業界とがどのように取り組んで行くのかを考える>をテーマに開講式を開催しました。

今回は、当活動のフェイズ2として本年度から3年間のジェロプロの始まりとして経済産業省ヘルスケア産業課長の橋本泰輔氏の基調講演をスタートにハイブリッド形式で100名近くの参加者による開講式となりました。

機構長の飯島先生より<産学連携プロジェクトの目指す方向>を、<新たな世界への挑戦>について辻先生・樋口先生よりメッセージが語られました。

また、これに応じるように会場から今年新規参加の、かんぽ生命さま・住友商事をはじめさまなど多数の方々より、産学連携に期待することなどが語られ、他多数の参加者との産学連携で実現する未来に向けた熱い対話による新年度のスタートとなりました。

2023.4.21

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

2022年度<ジェロントロジー産学連携プロジェクト>全体ミーティングを開催

=2020年からの3年間及び、2022年度から次へ向かう連携活動へ=

「IOG産学連携活動を通じて3年間でみえてきたこと、そして2025年に向けてめざすところ」をテーマの軸として、100名ほどがハイブリッドで集い、活発な討論会が開催となりました。

3月24日に本郷キャンパス工学2号館を会場に、基調講演を神奈川県 首藤副知事を迎え、高齢社会において産業界に期待することをテーマに連携活動の価値と創造性による未来への期待を語っていただきました。

これを受け、日頃連携交流ベースとなっているサロン活動についてライフデザインより価値感の共有化や共同研究活動のフレイル予防・高齢者就労生きがい支援の紹介から参加企業からの活発な意見や質疑が交わされました。

後半は、これから本格化する活動として、まちづくり標準化・金融関連及び法などの重要性などもハイブリッドミーティングにより、幅広い議論が交わされました。

この熱気は、場を変えて工学11号館ラウンジでの名刺交換会に引き継がれ、30名ほどの方々によるリアル交流対話により、さらに連携力が高まったミーティングとなりました。

2023年度〜3年間の産学官民連携活動が期待されます。

「IOG産学連携活動を通じて3年間でみえてきたこと、そして2025年に向けてめざすところ」をテーマの軸として、100名ほどがハイブリッドで集い、活発な討論会が開催となりました。

3月24日に本郷キャンパス工学2号館を会場に、基調講演を神奈川県 首藤副知事を迎え、高齢社会において産業界に期待することをテーマに連携活動の価値と創造性による未来への期待を語っていただきました。

これを受け、日頃連携交流ベースとなっているサロン活動についてライフデザインより価値感の共有化や共同研究活動のフレイル予防・高齢者就労生きがい支援の紹介から参加企業からの活発な意見や質疑が交わされました。

後半は、これから本格化する活動として、まちづくり標準化・金融関連及び法などの重要性などもハイブリッドミーティングにより、幅広い議論が交わされました。

この熱気は、場を変えて工学11号館ラウンジでの名刺交換会に引き継がれ、30名ほどの方々によるリアル交流対話により、さらに連携力が高まったミーティングとなりました。

2023年度〜3年間の産学官民連携活動が期待されます。

2023.4.7

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

情報システム

生きがい・就労

生活支援

金融と法

2022年度<ジェロプロアカデミー・共同研究>総括会を開催

=2020年から3年間のフェイズ1と2022年度の単年度を振り返り、次のフェイズ(3年間)への進化を目指す総括会=

「ジェロントロジー産学連携プロジェクト」は年度3年目(フェーズ)の区切りでもあり、次の活動目標を共有化することを目標として各研究会の報告を2023年3月10日にハイブリッドで開催いたしました。

機構長の飯島先生よりフレイル予防の最前線の話題提供と参加企業へメッセージが語られ、これを受ける形で<食のあり方・オーラルフレイル予防・生活支援(情報)システムの研究報告が共同研究企業より紹介されました。

さらに、<まちづくり標準化・高齢者地域就労・金融関連及び法や地域包括ケアシステム・フレイル予防に資するモビリティの在り方 などの研究準備や検討会についての経過やコンセプトなど参加者と共有されました。

最後は、各課題解決の社会実装にむけて:企業、産業界と大学教員との討論など、意見交換も交わされ、次に向けた総括機会となりました。

「ジェロントロジー産学連携プロジェクト」は年度3年目(フェーズ)の区切りでもあり、次の活動目標を共有化することを目標として各研究会の報告を2023年3月10日にハイブリッドで開催いたしました。

機構長の飯島先生よりフレイル予防の最前線の話題提供と参加企業へメッセージが語られ、これを受ける形で<食のあり方・オーラルフレイル予防・生活支援(情報)システムの研究報告が共同研究企業より紹介されました。

さらに、<まちづくり標準化・高齢者地域就労・金融関連及び法や地域包括ケアシステム・フレイル予防に資するモビリティの在り方 などの研究準備や検討会についての経過やコンセプトなど参加者と共有されました。

最後は、各課題解決の社会実装にむけて:企業、産業界と大学教員との討論など、意見交換も交わされ、次に向けた総括機会となりました。

2023.3.20

テクノロジー

フレイル予防

地域包括ケア

情報システム

生活支援

第6回 アクティブヘルス&ケア サロン(飯島先生を囲む会)をリアルと オンラインのハイブリッドで開催!

=産学連携サロン<アクティブヘルス&ケア>の第6回を2月17日に飯島先生を囲みIOGジェロプロ参加企業の方々と開催したしました=

前回につづき、東大本郷キャンパスをリアル会場としてハイブリッドで今年度当初のテーマ<産学官連携でのフレイル予防事業を考える>について16名ほどが集いました。

サロン参加者より、「日常音声データの収集による変化や見守りをサポートするしくみについて」「フレイル予防について一般生活者に正しい情報を伝えるプロモーション活動について」の2点の紹介がありました。

元気なうちから身近な変化の気づきとなるしくみやサービスと、フレイルやその予防対策について身近に正しい情報として知る(伝える)しくみの大切さなど、リアルでざっくばらんなコメントが交わされました。

この内容は参加者有志により3月に番外座談会としても開催され今後も対話の輪が広がりそうです。

前回につづき、東大本郷キャンパスをリアル会場としてハイブリッドで今年度当初のテーマ<産学官連携でのフレイル予防事業を考える>について16名ほどが集いました。

サロン参加者より、「日常音声データの収集による変化や見守りをサポートするしくみについて」「フレイル予防について一般生活者に正しい情報を伝えるプロモーション活動について」の2点の紹介がありました。

元気なうちから身近な変化の気づきとなるしくみやサービスと、フレイルやその予防対策について身近に正しい情報として知る(伝える)しくみの大切さなど、リアルでざっくばらんなコメントが交わされました。

この内容は参加者有志により3月に番外座談会としても開催され今後も対話の輪が広がりそうです。

2023.3.7

フレイル予防

まちづくり

第1回フレイルサポーター関東ブロック交流会を開催!

2023年1月17日(火)、東京大学鉄門記念講堂(オンライン配信あり)にて、第1回フレイルサポーター関東ブロック交流会を開催しました!

この交流会は、より近隣同士の自治体関係者が集える場の創出を図るため、関東圏内でフレイルチェックを導入・実施している自治体関係者を対象に開催したものです。

当日は現地参加が115名、オンライン参加が138アカウントと多くの方に参加していただき、また、東京都文京区のフレイルサポーターの皆様に司会進行、運営等への御協力をいただきました!

当日の様子は「開催レポート」にまとめておりますので、ぜひ「詳細を見る」リンクをご覧ください。

今後は関東圏にとどまらず、他地域でのブロック交流会も実施していきたいと考えております。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

この交流会は、より近隣同士の自治体関係者が集える場の創出を図るため、関東圏内でフレイルチェックを導入・実施している自治体関係者を対象に開催したものです。

当日は現地参加が115名、オンライン参加が138アカウントと多くの方に参加していただき、また、東京都文京区のフレイルサポーターの皆様に司会進行、運営等への御協力をいただきました!

当日の様子は「開催レポート」にまとめておりますので、ぜひ「詳細を見る」リンクをご覧ください。

今後は関東圏にとどまらず、他地域でのブロック交流会も実施していきたいと考えております。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

2023.2.14

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり

地域包括ケア

生きがい・就労

生活支援

今年度後期の参加企業などを交えて<ジェロプロ企業紹介&プチ教員交流会>のサロンを開催

=企業メンバーや教員とのの交流や連携などの機会による超高齢社会の課題解決に向けた共創の交流機会として=

現在「ジェロントロジー産学連携プロジェクト」は50の企業や団体のご参加により活動しております。

下期新たに3企業のご参加や従来ご参加メンバーで新たな活動のご紹介により連携機会となる事業や共創による期待など20名ほどがハイブリッドで集ったこのサロンでお話をいただきました。

また、今年度に着任の特任助教コスタンティーニ・ヒロコ先生より<楽しみながら未来の活躍のために>のご専門のお話もいただき、企業発表ごとの質疑などで深めていただき企業連携の可能性についてのコメントもございました。

2月には、今回ご参加の皆様との相互交流の場の開催を予定することとなり次年度の連携活動につながるサロンとなりました。

開催日:2023.01.19

現在「ジェロントロジー産学連携プロジェクト」は50の企業や団体のご参加により活動しております。

下期新たに3企業のご参加や従来ご参加メンバーで新たな活動のご紹介により連携機会となる事業や共創による期待など20名ほどがハイブリッドで集ったこのサロンでお話をいただきました。

また、今年度に着任の特任助教コスタンティーニ・ヒロコ先生より<楽しみながら未来の活躍のために>のご専門のお話もいただき、企業発表ごとの質疑などで深めていただき企業連携の可能性についてのコメントもございました。

2月には、今回ご参加の皆様との相互交流の場の開催を予定することとなり次年度の連携活動につながるサロンとなりました。

開催日:2023.01.19

2023.1.30

WINGS-GLAFS

まちづくり

生きがい・就労

「社会を変える若い力と未来へのライフデザイン感」をテーマに高校生をゲストに迎えて1月のライフデザインサロンを開催

=模擬国連大会で<インド大使>として参加し最優秀大使の高校生より若い世代が思う未来とライフデザイン感などうかがいました=

グローバル・クラスルーム日本協会による模擬国連事業の最優秀大使としてNYの国際大会(27カ国の選抜高校生が集う)に派遣される高校生(渋谷教育学園幕張高等学校2年生)2名を1月23日のサロンにお招きしました。

若い力で国益と国際益のバランスを意識しながら相互に歩み寄り豊かな社会づくりの一役を担いたいという強い意識など、若い世代が思う未来とライフデザイン感もうかがいました。

WINGS-GLAFSの学生や各世代など20名ほどの参加者と率直な意見が交換され通常より30分ほど長く熱心な対話が進み高校生も多くの刺激と気づきがあったようです。

秋山先生はじめ参加者より国際大会に向けエールが贈られ、国際大会後の報告を期待する声も聞かれたサロンとなりました。

グローバル・クラスルーム日本協会による模擬国連事業の最優秀大使としてNYの国際大会(27カ国の選抜高校生が集う)に派遣される高校生(渋谷教育学園幕張高等学校2年生)2名を1月23日のサロンにお招きしました。

若い力で国益と国際益のバランスを意識しながら相互に歩み寄り豊かな社会づくりの一役を担いたいという強い意識など、若い世代が思う未来とライフデザイン感もうかがいました。

WINGS-GLAFSの学生や各世代など20名ほどの参加者と率直な意見が交換され通常より30分ほど長く熱心な対話が進み高校生も多くの刺激と気づきがあったようです。

秋山先生はじめ参加者より国際大会に向けエールが贈られ、国際大会後の報告を期待する声も聞かれたサロンとなりました。

2023.1.30

まちづくり

生きがい・就労

生活支援

「活躍することによる幸福感(ハピネス)」をテーマに12月のライフデザインサロンを開催

=12月19日、産学連携サロン<ライフデザイン>では、活躍する人の幸せ ウェルビーイング(Well-Being) ・活躍の幸せ(幸福感:ハピネス)を視点に対話いたしました。=

ライフデザインを<働く・学ぶ・遊ぶ(休む)・暮らす>という視点からジェロトロジーネットワーク企業の多世代の方々と月1度の当サロンで対話いたしております。

この12月は、この4つが重なりながら楽しみを見つけることについて活躍する人の幸せ感についてキャリアコンジェルジュとして活躍されている高木雄子さんを東大本郷キャンパスにお招きし、ハピネス分野の研究者で当サロンお世話役の石井さんとの対話形式で開催いたしました。

「働く人のしあわせ」について「使命・熱意・好き・健康・仲間」のキーワードと自分のミッションを見つける・弱い紐帯によるキャリアの棚卸など、ご自分の経験も交えた内容でした。

後半は20名ほどのご参加者がそれぞれのライフデザインについて語られ、参加者のお一人がウクレレによるクリスマスソング披露のホットな締めともなりました。

次回1月は、全日本高校模擬国連大会参加の高校生による、社会を変える力とライフデザインについての対話を予定しています。

ライフデザインを<働く・学ぶ・遊ぶ(休む)・暮らす>という視点からジェロトロジーネットワーク企業の多世代の方々と月1度の当サロンで対話いたしております。

この12月は、この4つが重なりながら楽しみを見つけることについて活躍する人の幸せ感についてキャリアコンジェルジュとして活躍されている高木雄子さんを東大本郷キャンパスにお招きし、ハピネス分野の研究者で当サロンお世話役の石井さんとの対話形式で開催いたしました。

「働く人のしあわせ」について「使命・熱意・好き・健康・仲間」のキーワードと自分のミッションを見つける・弱い紐帯によるキャリアの棚卸など、ご自分の経験も交えた内容でした。

後半は20名ほどのご参加者がそれぞれのライフデザインについて語られ、参加者のお一人がウクレレによるクリスマスソング披露のホットな締めともなりました。

次回1月は、全日本高校模擬国連大会参加の高校生による、社会を変える力とライフデザインについての対話を予定しています。

2022.12.26

テクノロジー

まちづくり

生活支援

移動の歴史と未来について ジェロンテクノロジーの移動分科会をIOGで開催

=未来の移動交通の過去と未来について、鎌田所長<自動車研究所:JARI代表理事・研究所長(IOG初代機構長>を東大本郷工学2号館講堂にお迎えしました=

移動分科会サロンでは、12月15日、IIOG初代機構長であり移動WG(現:移動分科会)を担当いただいておりました鎌田先生(東大名誉教授)のお話をうかがうことといたしました。

先生には、東大時代の学生時代の海外在研究、バリアフリーの研究活動からIOGの立上と東日本大震災の復興活動やパーソナルモビリティでの産学連携活動、さらには現在所属されている自動車研究所でのまちづくりからのアプローチなど多彩でアクティブなお話でした。

折角の機会ですので、IOG飯島機構長はじめ教員・ジェロネットOBなど以前より鎌田先生にご縁のある30名ほどの方々にご参加いただき、30年ほどの時にふれるリアルなライブ講義は、過去を振り返ると共にこれから未来に向けた活動の力と、ささやかな交流対話の機会ともなり未来への連携機会ともなりました。

移動分科会サロンでは、12月15日、IIOG初代機構長であり移動WG(現:移動分科会)を担当いただいておりました鎌田先生(東大名誉教授)のお話をうかがうことといたしました。

先生には、東大時代の学生時代の海外在研究、バリアフリーの研究活動からIOGの立上と東日本大震災の復興活動やパーソナルモビリティでの産学連携活動、さらには現在所属されている自動車研究所でのまちづくりからのアプローチなど多彩でアクティブなお話でした。

折角の機会ですので、IOG飯島機構長はじめ教員・ジェロネットOBなど以前より鎌田先生にご縁のある30名ほどの方々にご参加いただき、30年ほどの時にふれるリアルなライブ講義は、過去を振り返ると共にこれから未来に向けた活動の力と、ささやかな交流対話の機会ともなり未来への連携機会ともなりました。

2022.12.26

WINGS-GLAFS

テクノロジー

フレイル予防

まちづくり